L'occupation italienne. Sud-Est de la France, Juin 1940-septembre 1943

Extraits

Histoire de France

L'occupation italienne. Sud-Est de la France, Juin 1940-septembre 1943

07/2010

Beaux arts

Neufchatel en Bray, tome 2, ville occupée 1941 1942 1943 début 1944. Tome II Éphéméride 1941-1942-1943-début 1944

05/2011

Histoire de France

La France sous l'Occupation (1940-1944)

05/2019

BD tout public

Wotan Intégrale : Tome 1, 2 et 3 : 1939-1940 ; 1941-1943 ; 1943-1945

04/2014

Histoire de France

Georges Orselli. Officier, gouverneur des colonies, industriel : un patriote critique

10/2014

Ouvrages généraux

L'autre occupation. L'Italie fasciste en France - 1940-1943

09/2023

Histoire de France

Midi rouge, ombres et lumières. Tome 3, Résistance et Occupation (1940-1944)

04/2011

Littérature française (poches)

Mon journal pendant l'Occupation. 1940-1944

01/2016

Histoire de France

La France de Vichy. 1940-1944

11/1999

Généralités

Juin 1940-Juin 1941. Churchill piège Hitler

02/2021

Histoire de France

La vie des Français sous l'Occupation. 1940-1945

11/2018

Sciences historiques

Histoire de la 1re division blindée polonaise (1939-1945). L'odyssée du phénix

02/2019

Sciences historiques

La Bretagne de l'Occupation à la Libération (1940-1945)

10/2014

Sciences historiques

Vivre sous l'Occupation (1940-1945). Chroniques jurassiennes

11/2015

Sciences historiques

La Baule : occupation-libération (1943-1945). Tome 2

06/2015

Ouvrages généraux

La France libérée. 1944-1947

08/2021

Littérature française

Lettres à Gerda. Septembre 1945 - Novembre 1946 - <em>précédé de</em> Carnets du retour en France (1945)

07/2022

Résistance

« Catherine ». Catherine Varlin-Winter, résistante, militante, journaliste (1925-2004)

06/2022

Histoire de France

Les informations aériennes alliées sur la France occupée (juin 1940 - octobre 1944)

05/2019

Ouvrages généraux

Français, libre. Pierre de Chevigné

05/2022

Histoire internationale

Sigmaringen. Une France en Allemagne, septembre 1944 - avril 1945

11/2014

résistances, sauvetages

Résistances. (1940-1945) ((Coédition Arte Editions)). (1940-1945)

10/2022

Histoire de France

Le marché de l'art sous l'Occupation (1940-1944)

02/2019

Ouvrages généraux

Lettres à Blanchette. Juin 1942-mars 1943

10/2021

Histoire de France

Dénoncer les Juifs sous l'Occupation. Paris, 1940-1944

04/2017

Critique littéraire

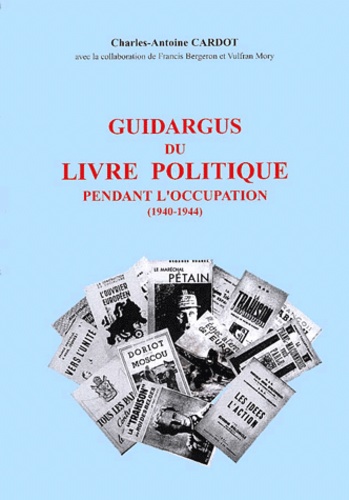

Guidargus du livre politique pendant l'Occupation (1940-1944)

09/2001

Sciences historiques

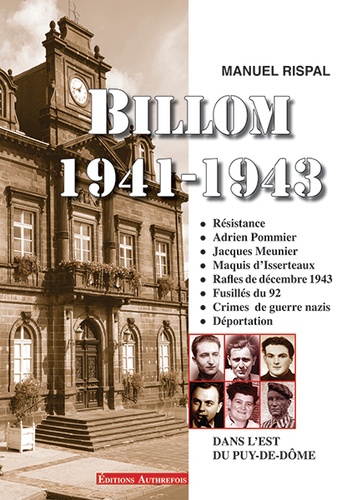

Billom 1941-1943

12/2013

Ouvrages généraux

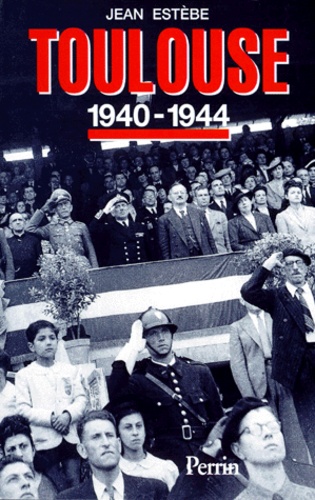

Toulouse 1940-1944

02/2022

Résistance

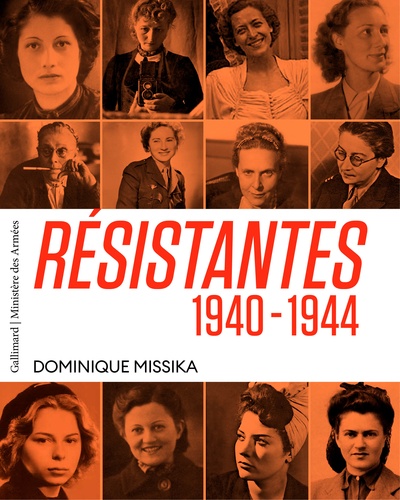

Résistantes. 1940-1944

09/2021

Histoire internationale

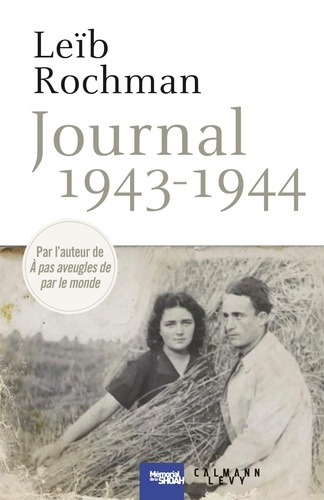

Journal 1943-1944

02/2017