Des juifs dans la collaboration. L'Ugif 1941-1944

Extraits

Vichy

Des juifs dans la collaboration. L'Ugif 1941-1944

05/2021

Beaux arts

Neufchatel en Bray, tome 2, ville occupée 1941 1942 1943 début 1944. Tome II Éphéméride 1941-1942-1943-début 1944

05/2011

Vichy

Des Juifs dans la Collaboration. Volume 2, Le piège des Ardennes 1941-1944

05/2023

Histoire de France

Georges Orselli. Officier, gouverneur des colonies, industriel : un patriote critique

10/2014

BD tout public

Wotan Intégrale : Tome 1, 2 et 3 : 1939-1940 ; 1941-1943 ; 1943-1945

04/2014

Vichy

Histoire de la Collaboration. 1940-1945

06/2021

Histoire de France

La collaboration. Vichy, Paris, Berlin. 1940-1945

11/2018

Correspondance

Correspondance 1941-1944

12/2022

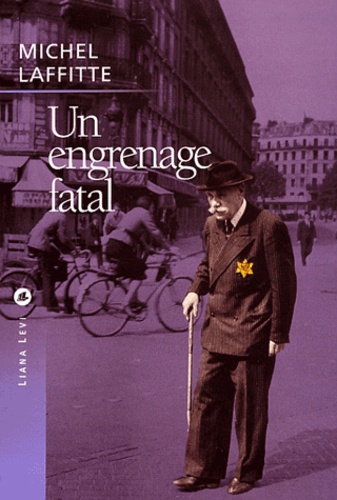

Histoire de France

Un engrenage fatal. L'UGIF face aux réalités de la Shoah (1941-1944)

11/2003

Histoire internationale

Dans la Grèce d'Hitler. 1941-1944

08/2012

Littérature étrangère

Journal secret (1941-1944)

02/2019

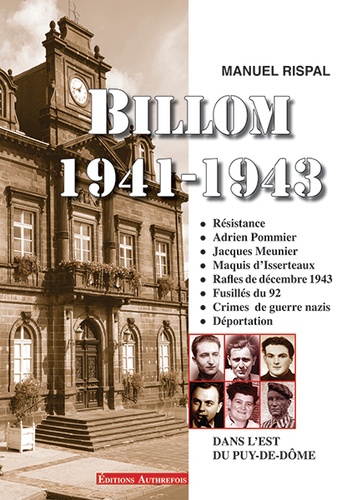

Sciences historiques

Billom 1941-1943

12/2013

Ouvrages généraux

Toulouse 1940-1944

02/2022

Résistance

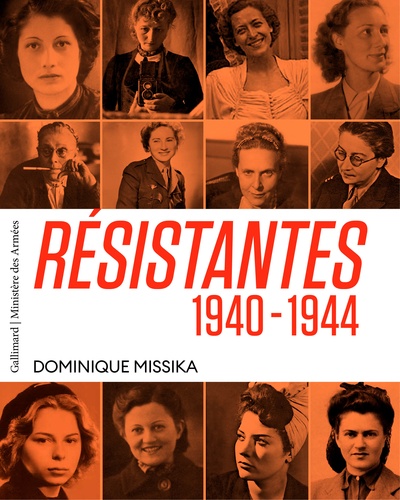

Résistantes. 1940-1944

09/2021

Histoire de France

Journal. (1941-1942)

03/2010

Histoire internationale

Journal 1943-1944

02/2017

Histoire de France

Ardenne. 1944-1945

06/2019

Histoire de France

Voter Pétain ? Députés et sénateurs sous la Collaboration (1940-1944)

01/2015

Histoire de France

L'épuration. 1944-1949

01/2011

Vichy

La police de Vichy

05/2021

Histoire de France

Dénoncer les Juifs sous l'Occupation. Paris, 1940-1944

04/2017

Sciences historiques

Les juifs oubliés de Mantes-la-Jolie. (1940 - 1944)

10/2017

XXe siècle

Dans l'intimité des Windsor. 1940-1945

04/2021

XXe siècle

Dans l'intimité des Windsor - 1940-1945

10/2022

Histoire de France

La campagne des Ardennes . 1944-1945

01/2021

Sciences historiques

Les procès de la collaboration dans la Loire. La justice de l'épuration (1944-1945)

03/2014

Sciences historiques

Ouvriers de Lorraine (1936-1946). Tome 2, Dans la résistance armée (juin 1941-août 1944)

04/2018

Ouvrages généraux

Français, libre. Pierre de Chevigné

05/2022

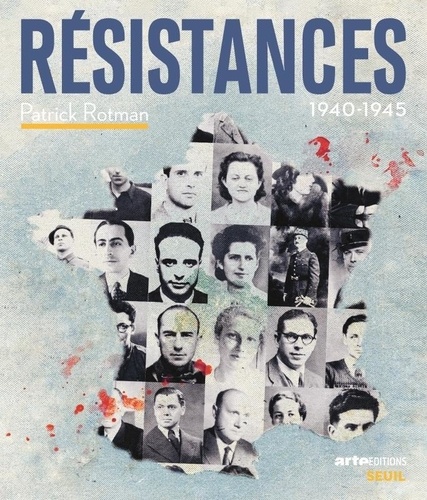

résistances, sauvetages

Résistances. (1940-1945) ((Coédition Arte Editions)). (1940-1945)

10/2022

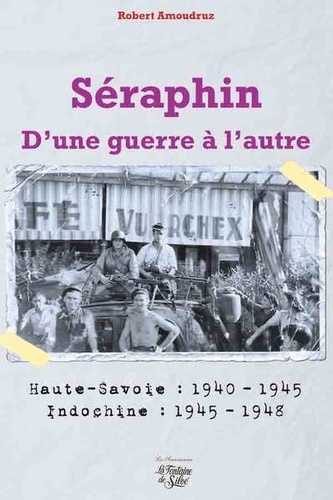

Régionalisme

Séraphin. D'une guerre à l'autre - Haute-Savoie : 1940-1945 ; Indochine : 1945-1948

07/2017