Correspondance (1944-1959)

Extraits

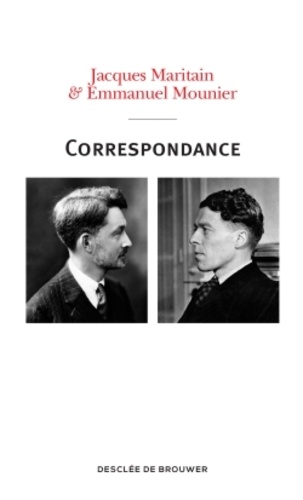

Philosophie

Correspondance 1929-1949

06/2016

Critique littéraire

Correspondance 1946-1954

02/2013

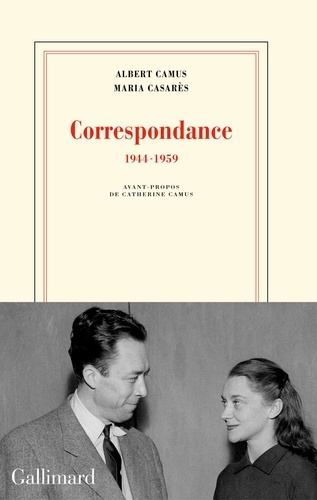

Critique littéraire

Correspondance. 1944-1959

11/2017

Correspondance

Correspondance (1944-1959)

01/2020

Psychologie, psychanalyse

CORRESPONDANCE. Tome 3, 1950-1954

04/1994

Critique littéraire

Correspondance. 1946-1959

03/2017

Critique littéraire

Correspondance (1945-1959)

06/2019

Critique littéraire

Correspondance. 1945-1959

09/2013

Psychologie, psychanalyse

CORRESPONDANCE. Tome 2, 1941-1949

09/1993

Critique littéraire

Correspondance (1944-1969)

11/2014

Critique littéraire

Correspondance (1944-1958)

09/2013

Histoire de France

Georges Orselli. Officier, gouverneur des colonies, industriel : un patriote critique

10/2014

Correspondance

Correspondance 1941-1944

12/2022

Littérature étrangère

Correspondance 1950-1969

03/2004

Critique littéraire

Correspondance. 1914-1919

06/2019

Théologie

Correspondance 1939-1974

09/2021

Correspondance

Correspondance 1941-1958

06/2022

Critique littéraire

Correspondance (1941-1957)

09/2013

Histoire internationale

Correspondance (1929-1994)

10/2010

Critique littéraire

Correspondance 1939-1947

12/2000

Critique littéraire

Correspondance. 1934-1950

01/1985

Critique littéraire

Carnets inédits 1947, 1950, 1951. Suivi de Pages 1934-1948

03/2006

Histoire de France

Nouvelle histoire de la France contemporaine. Tome 12, Victoire et frustrations 1914-1929

10/2005

Beaux arts

Correspondance 1946-1964

08/2013

Critique littéraire

Correspondance. 1911-1949

10/2013

Littérature étrangère

Correspondance (1910-1954)

03/1987

Philosophie

Correspondance 1949-1975

10/2009

Philosophie

Correspondance. 1949-1975

01/2010

Philosophie

Correspondance (1949-1987)

04/2018

Ouvrages généraux

Français, libre. Pierre de Chevigné

05/2022