Combattre un génocide. Un historien face à l’extermination des Tutsi du Rwanda (1990-2024)

Extraits

Rwanda

Combattre un génocide. Un historien face à l'extermination des Tutsi du Rwanda (1990-2024)

04/2024

Rwanda

Témoin à « nu ». Génocide contre les Tutsi Rwanda, 1994

03/2023

Histoire internationale

Rwanda, face à face avec un génocide

04/2006

Rwanda

Le choc. Rwanda 1994 : le génocide des Tutsi

03/2024

Histoire internationale

Le génocide des Tutsi du Rwanda

08/2018

Histoire internationale

Génocide des Tutsi, l'imposture. Alain Juppé et le Rwanda (1993-1994)

12/2017

Histoire internationale

Un sachet d'hosties pour cinq. Récit d'un rescapé du génocide des Tutsi commis en 1994 au Rwanda

03/2016

Que-sais-je ?

Le Génocide des Tutsi au Rwanda. 2e édition

08/2021

Droit international public

Justice française et génocide des Tutsi au Rwanda

04/2021

Histoire internationale

Rwanda : un génocide en questions

01/2014

Histoire internationale

Rwanda, 1994. La couleur d'un génocide

04/2019

Histoire internationale

Faire face au négationnisme du génocide des Tutsi

03/2013

Histoire internationale

Rwanda 1994, paroles de rescapés. Témoignages du génocide perpétré contre les Tutsi

06/2020

Histoire internationale

L'innommable (Agahomamunwa). Un récit du génocide des Tutsi

01/2016

Histoire internationale

Le génocide au village. Le massacre des Tutsi au Rwanda

Rwanda

Le génocide au village. Le massacre des Tutsi au Rwanda

02/2024

1981 à 1995

La France, le Rwanda et le génocide des Tutsi (1990-1994). Rapport remis au président de la République le 26 mars 2021

05/2021

Littérature française

Le fils d'un rescape du genocide des tutsi

05/2013

Histoire internationale

Pour que tu saches. Témoignage d'une survivante du génocide des Tutsi du Rwanda

Le génocide est un crime contre l'humanité et donc contre tous, contre chacun. Savoir que cela peut arriver à tout moment et à n'importe quel peuple devrait nous obliger à rester vigilants contre la haine et la violence qui détruisent l'homme et les valeurs humaines qui le caractérisent.

03/2016

Histoire internationale

Rwanda 1994-2014. L'Eglise et la société dans la tourmente face au génocide

07/2014

Histoire internationale

Ma mère m'a tué. Survivre au génocide des Tutsis au Rwanda

04/2019

Histoire internationale

Le dernier Tutsi

03/2019

Histoire internationale

Moi, le dernier Tutsi

10/2020

Beaux arts

Rwanda, entre crise morale et malaise esthétique. Les médias, la photographie et le cinéma à l'épreuve du génocide des Tutsi (1994-2014)

03/2014

Réalistes, contemporains

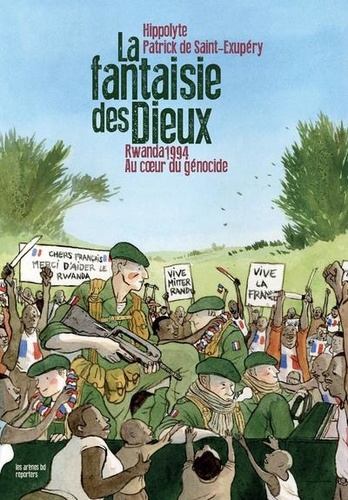

La Fantaisie des Dieux. Rwanda 1994 : au coeur du génocide

04/2024

Histoire internationale

Le Rwanda deux décennies après. Le génocide des Tutsi et la situation des survivants

05/2018

Beaux arts

Face à l'impressionnisme. Réception d'un mouvement, 1900-1950

05/2019

Actualité et médias

La Règle du jeu N° 56, janvier 2015 : Génocide des Tutsis du Rwanda

01/2015

Histoire internationale

Par-delà le génocide

03/2014

Rwanda

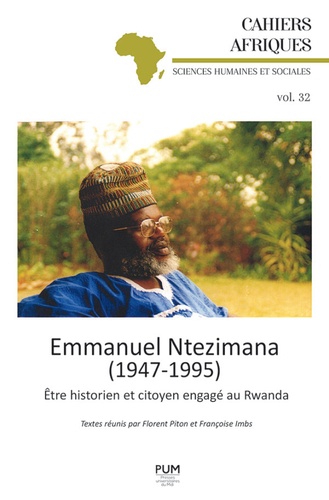

Emmanuel Ntezimana (1947-1995). Etre historien et citoyen engagé au Rwanda

06/2021