Jérôme Humbert

Extraits

Littérature érotique et sentim

Osez 20 histoires de passion sexuelle

02/2020

Histoire de la philosophie des

Comment pensent les savants ? Les leçons de vie de quatre grands scientifiques

10/2023

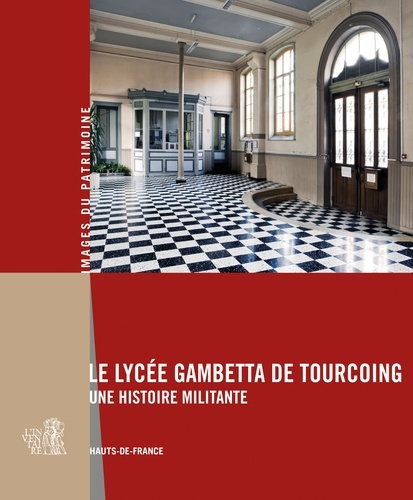

Beaux arts

Le lycée Gambetta de Tourcoing. Une histoire militante

10/2017

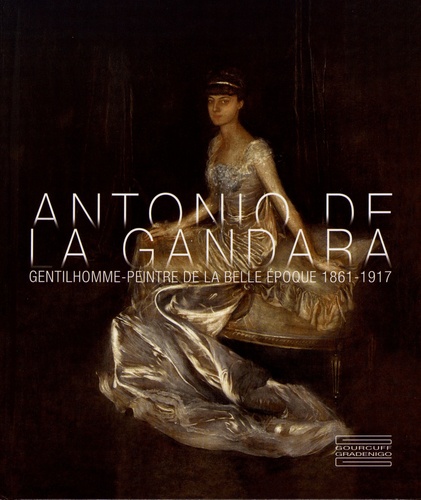

Beaux arts

Antonio de La Gandara. Gentilhomme-peintre de la Belle Epoque (1861-1917)

11/2018

Voile

Toutes voiles dehors. Mes 40 ans de course au large

09/2021

Sciences de la terre et de la

Les hommes de la lune et les enfants de la génération Apollo

03/2019

Histoire de France

Aventuriers de la France libre. Quatre garçons pour l'honneur de la Marine

12/2015

Animaux, nature

Cinquante ans de souvenirs de chasse. Au marais, à la hutte, sur les grèves et en mer

10/2015

Critique littéraire

Histoire de la poésie française. Tome 5, La poésie du XIXe siècle Volume 1, Les romantismes

10/1990

Romans policiers

Les chats noirs de la Table Ronde

06/2022

Sociologie

Emile Durkheim. 1858-1917

11/2007

Critique littéraire

Histoire de la poésie française. Tome 5, La poésie du XIXe siècle Volume 2, Naissance de la poésie moderne

10/1990

Livres 0-3 ans

Art baroque, art d'enfance

12/1991

Informatique

ACTES DU CARREFOUR SUR LA ROBOTIQUE INDUSTRIELLE. Juin 1980, INSA Lyon

01/1981

Histoire ancienne

L'homme et le cerf, préhistoire d'un mythe

03/2017

Géopolitique

Carnet de guerre. 2021, une année d'incertitudes

03/2022

Droit

La personnalité juridique de l'animal. Tome 2, Les animaux liés à un fonds (les animaux de rente, de divertissement, d'expérimentation)

05/2020

Littérature comparée

Le partage en question

03/2021

Sports

Première Cape. Le jour où ils ont débuté avec le XV de France

09/2019

Cinéma

Arnaud Giovaninetti. Soleil noir

03/2019

Gestion

Empowerment. Autonomie et bien commun pour une entreprise performante et humaine

09/2019

Correspondance

Epistolaire, Revue de l'Aire N° 47/2021 : Le geste épistolaire

10/2021

Sciences politiques

L'Etat réhabilité en Afrique. Réinventer les politiques publiques à l'ère néolibérale

08/2018

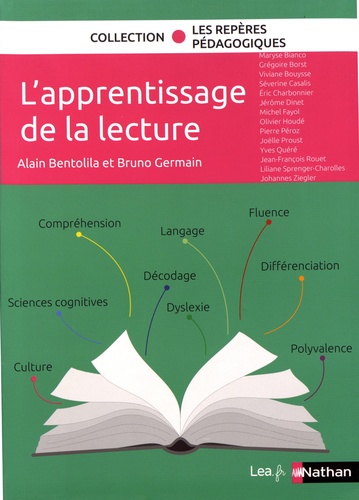

Pédagogie

L'apprentissage de la lecture

09/2019

Histoire de France

Correspondance. De la Bibliothèque nationale au camp de Buchenwald (1941-1945)

09/2020

Histoire de France

Ecrire et publier la guerre d'Algérie. De l'urgence aux résurgences

01/2011

Religion

Bullarium maronitarum. Bullaire maronite

04/2019

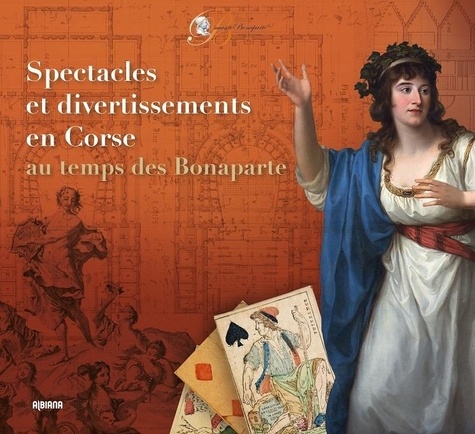

Histoire des mentalités

Spectacles et divertissements en Corse au temps des Bonaparte

10/2022

Littérature française

De ce pas

01/2016

Penser l'écologie

Propos pour une République écologique N° 2 : Décider l'écologie, l'Etat écologique

05/2022