Eugène Labiche

Extraits

Beaux arts

Delacroix. La liberté d'être soi

11/2018

Edition

L'édition au XIXe titre siècle : acteurs, territoires, spécialités. Histoire et civilisation du livre, vol. XVIII

12/2022

Beaux arts

Monet au Havre. Les années décisives

10/2016

Critique littéraire

La Passion des jongleurs

09/1981

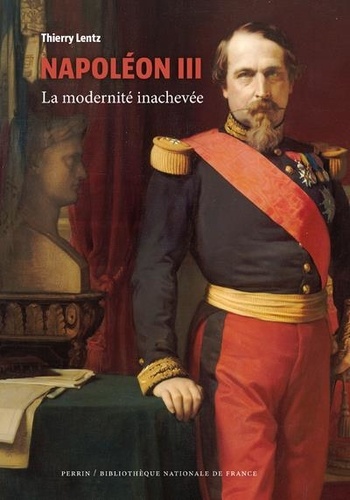

Napoléon

Napoléon III. La modernité inachevée

Romans historiques

Un jour nouveau se lève sur les grandes plaines

Sciences historiques

Panthéonistas. Elles pour nous, nous pour elles

03/2017

Critique littéraire

Memoranda

01/2016

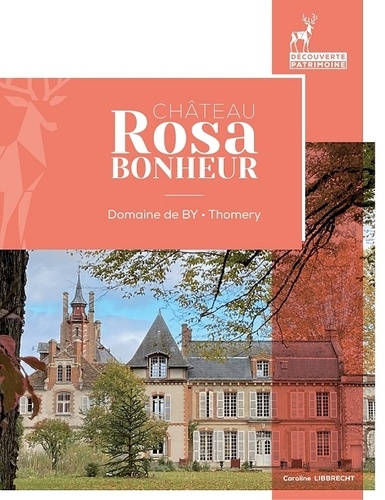

Monographies

Château Rosa Bonheur. By Thomery

Second Empire

Napoléon III. La modernité inachevée, 1 CD audio MP3

01/2024

Littérature française

Chef [EDITION EN GROS CARACTERES

03/2022

Grands textes illustrés

Les Fables de La Fontaine illustrées par les plus grands artistes

05/2021

Contes et nouvelles

Le Novelliste #07. Après la fin

11/2023

Sports

La fabuleuse histoire des lions indomptables. De Samuel Mbappé Léppé à Samuel Eto'o

05/2014

Témoins

Ma longue métamorphose. De l'état clérical à la condition laïque

04/2021

Sociologie

Pierre Bourdieu. Points de vue

10/2022

Régionalisme

Mangées. Une histoire des mères lyonnaises

02/2018

Récits de voyage

Voyage aux Pyrénées

06/2012

Littérature française

Physiologie du goût ou Méditations de gastronomie transcendante

02/2021

Technologie

Guide du marin, résumé des connaissances les plus utiles aux marins. Tome 1

02/2021

Technologie

Guide du marin, résumé des connaissances les plus utiles aux marins. Tome 2

02/2021

Histoire

Histoire Auguste et autres historiens païens

11/2022

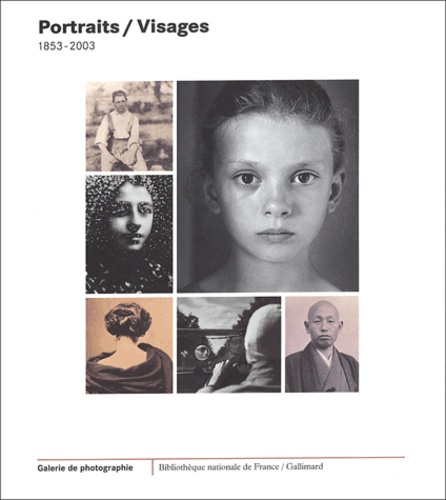

Photographie

Portraits / Visages, 1853-2003

10/2003

Littérature française

Fred - un instituteur laïque sous la Troisième République

05/2017

Psychologie, psychanalyse

Jung. Une biographie, Edition revue et corrigée

09/2011

XIXe siècle

Ma vie est une valse

02/2022

Correspondance

Epistolaire, Revue de l'Aire N° 47/2021 : Le geste épistolaire

10/2021

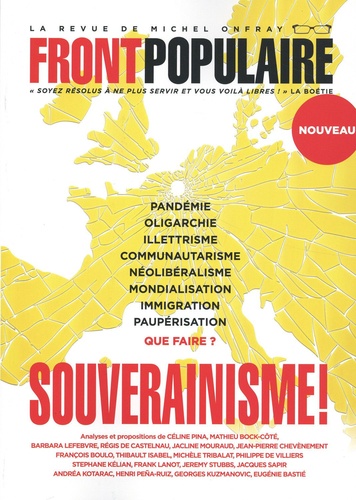

Sciences politiques

Front populaire N° 1, été 2020 : Souverainisme

06/2020

Littérature française

La Philosophie dans le boudoir ou Les Instituteurs immoraux. Un roman de Marquis De Sade

01/2023

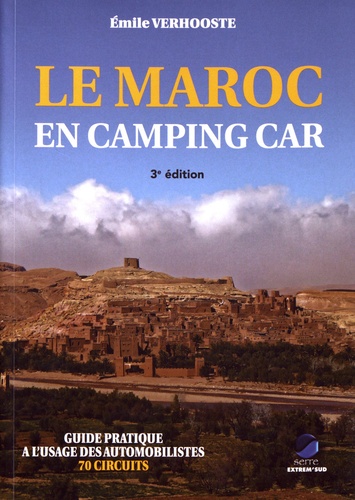

Guides étrangers

Le Maroc en camping car. Guide pratique à l'usage des automobilistes, 3e édition

08/2017