Ladee Hubbard

Extraits

BD tout public

Jimjilbang

04/2014

Histoire internationale

Le Yémen. De l'arabie heureuse à la guerre

11/2017

Fromage

La cuisine du fromager. Des pâturages à l'assiette : 80 fromages, 45 recettes, 11 vidéos

12/2022

Littérature française

Le contrat de mariage

Histoire et Philosophiesophie

La science n'est pas l'art. Brèves rencontres...

10/2010

Histoire internationale

Quand la France préférait les taliban. Massoud in memoriam

08/2004

Revues

Le 1 hebdo : 11 septembre 2001 avant, pendant, après

09/2021

Esotérisme

TOD Trouble obsessionnel divin. Tome 3, Lorgueil, source de tout le mal

06/2012

Religion

Tribus et pouvoirs en terre d'Islam

04/2004

Littérature française

Kif

10/2014

Religion

Qu'est-ce-que le salafisme ?

09/2008

Littérature française

Najat ou la survie

01/2023

Critique littéraire

Madame de Krudener 1764-1824. Romantisme et Sainte-Alliance

09/2005

Sciences politiques

L'Afghanistan, une aventure géopolitique française

04/2017

Sciences politiques

Les services secrets indiens et pakistanais : des frères ennemis

03/2015

Imagerie médicale

Guide pratique d'écho-Doppler vasculaire. 2e édition

09/2023

Histoire de France

La France sous les bombes américaines 1942-1945

08/2017

Histoire internationale

L'Effroyable Imposture et Le Pentagate. Les deux livres cultes réunis en un seul ouvrage

05/2010

Sciences politiques

Le temps des décisions. 2008-2013

06/2014

Littérature française (poches)

Rosie Carpe

09/2009

Sciences politiques

Pourquoi ils font le djihad. Enquête sur la #GénérationMerah

09/2015

Religion

Les trois piliers d’une civilisation

05/2012

Terrorisme

L'Occident face au terrorisme. Regards critiques sur 20 ans de lutte contre le terrorisme

09/2021

Histoire internationale

Yémen. Le tournant révolutionnaire

07/2012

Critique littéraire

Europe N° 1080, avril 2019 : Jean Starobinski, Jean-Pierre Richard

04/2019

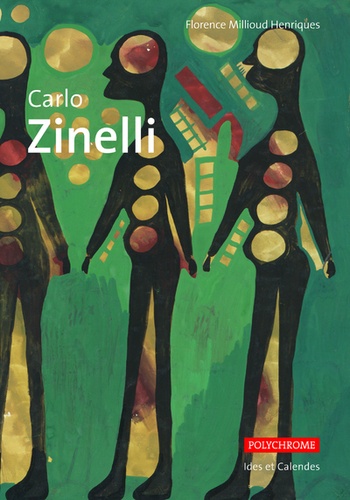

Beaux arts

Carlo Zinelli

09/2019

Littérature française

Un long voyage ou l'empreinte d'une vie Tome 12 : Mort de Louise

02/2018

Spécialités médicales

Actualités en échographie de l'appareil locomoteur. Tome 15

01/2019

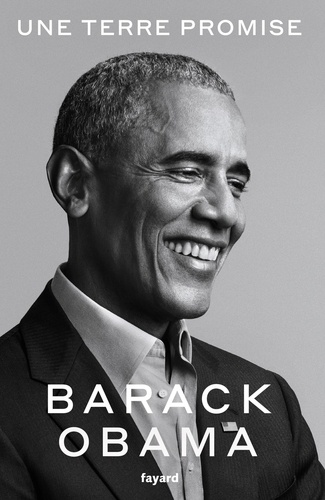

Etats-Unis (XXe et XXIe siècle

Une terre promise

11/2020