Jacqueline Payssan***

Extraits

Revues de droit

Revue Droit & Littérature N° 7/2023 : Notre Péguy

06/2023

Economie

Cultiver les communs. Une sortie du capitalisme par la terre

06/2023

Première guerre mondiale

"Je t'écris dans le fond d'un trou". Lettres de guerre de Maurice Gastellier (1913-1919)

06/2023

Revues

Europe N° 1117, mai 2022 : Marivaux

05/2022

Développement durable-Ecologie

Le livre noir de l'agriculture. Comment on assassine nos paysans, notre santé et l'environnement

02/2011

Critique littéraire

Pauca intelligenti. Stendhal blanc sur noir, 2e Edition revue et corrigée

01/2014

Ethnologie

La crise de la société rurale en Egypte. La fin du fellah ?

03/2010

Economie

Dynamiques des sociétés civiles en économie ouverte. Etudes de cas et perspectives (Afrique de l'Ouest, Europe, Maghreb)

12/2015

Sociologie

Individu humain, être social au Burkina Faso

03/2017

Sciences historiques

La fin des terroirs. La modernisation de la France rurale (1870-1914)

01/1998

Littérature scandinave

Hanna et ses filles

03/2022

Littérature francophone

Pretextat

04/2021

Diététiques

Trente années au coeur des labyrinthes du sans gluten

04/2022

Vietnam

Bouddhisme Hòa Hao, d'un royaume l'autre. Religion et Révolution au Sud Viêt Nam (1935-1955)

11/2022

Littérature française

La comedie humaine. Esther heureuse

02/2023

Littérature française

Esther heureuse

02/2023

Revues de droit

Revue Droit & Littérature N° 6/2022

06/2022

Musées français

L' oeil vérité. Le musée au second degré

07/2023

Critique littéraire

Mouloud Feraoun. Un écrivain engagé

05/2013

Littérature étrangère

De Gaulle: scénario

12/1989

Histoire de France

Nouvelle histoire du Premier Empire. Tome 3, La France et l'Europe de Napoléon 1804-1814

08/2007

Littérature française

Mes premiers godillots

07/2021

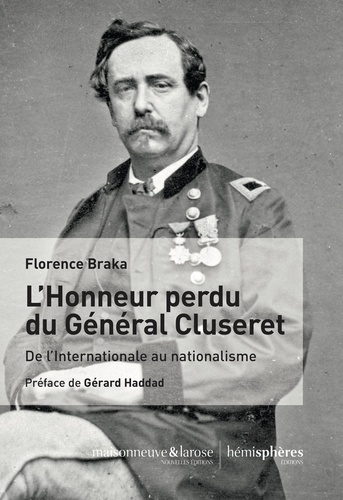

Histoire de France

L'honneur perdu de Gustave Cluseret

10/2018

Sciences politiques

Ecrits politiques

12/2010

Critique littéraire

Brice Parain. Un homme de parole

04/2005

Romans historiques

Le crucifié de Eeralies

07/2015

Immigration

Les nouveaux nomades. La revanche d'Abel

01/2022

Poésie

Figures qui bougent un peu et autres poèmes

01/2016

Troisième République

Lendemains de défaite. 1870-1871 dans l'imaginaire de la IIIe République

03/2024

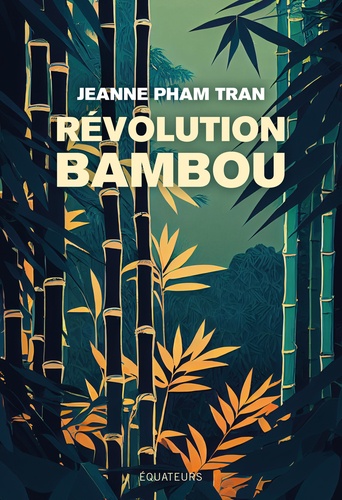

Essais généraux

Révolution bambou

04/2024