Pleins feux sur nos dictionnaires en 2500 citations et 700 auteurs du XVIe au XXIe siècle

Extraits

Histoire régionale

La vie dans les Pyrénées du XVIe au XVIIIe siècle

04/2021

Histoire urbaine

Les fondations de villes sur les littoraux américains. Brésil et Etats-Unis, XVIe-XIXe siècles

12/2021

Sciences historiques

Histoire des universités. XIIe-XXIe siècle

08/2012

Sciences historiques

Générations historiennes. XIXe-XXIe siècle

10/2019

Histoire de France

Présences françaises outre-mer (XVIe-XXIe siècles). Tome 1, Histoire : périodes et continents

10/2012

Sociologie

Existences précaires. Etudes de cas : XIXe, XXe, XXIe siècles

04/2019

Histoire de la médecine

La France et ses médecins dans les océans Indien et Pacifique du XVIe au XIXe siècle

01/2022

Sciences historiques

Les batailles nocturnes. Sorcellerie et rituels agraires aux XVIe et XVIIe siècles

01/2019

Histoire littéraire

Usages du copier-coller aux XVIe et XVIIe siècles : extraire, réemployer, recomposer

06/2021

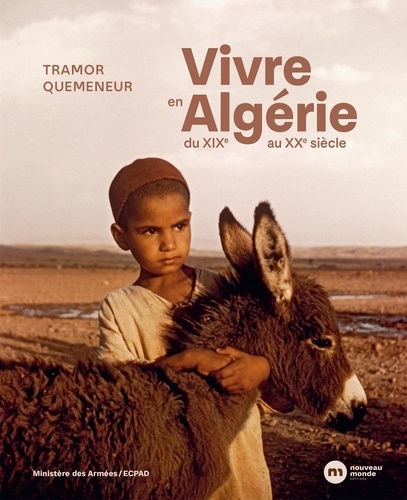

Ethnologie et anthropologie

Vivre en Algérie. Du XIXe au XXe siècle

10/2022

Français

500 citations pour le Bac de français

08/2021

Critique littéraire

Pleins feux sur le polar

10/2012

Histoire du cinéma

Pleins feux sur le décor

04/2023

Critique littéraire

Histoire des traductions en langue française. XXe siècle (1914-2000)

05/2019

Histoire de France

Idées reçues sur la colonisation. La France et le monde : XVIe-XXIe siècles, 2e édition revue et augmentée

04/2018

Histoire internationale

L'Europe au XVIe siècle. Etats et relations internationales

07/2010

Musique, danse

Philologie et Musicologie. Des sources à l'interprétation poético-musicale (XIIe-XVIe siècle)

11/2019

Ouvrages généraux et thématiqu

Distances. XVIe-XVIIIe siècles

02/2024

Sciences historiques

Hésingue aux XIXe et XXe siècles

04/2019

Histoire de France

Luxes et internationalisation. (XVIe-XIXe siècles), Actes du colloque de juin 2009, Neufchâtel

09/2013

Critique littéraire

Agrégation de lettres 2016. Tout le programme du XVIe au XXe siècle en un volume

07/2015

Critique littéraire

Inqualifiables fureurs. Poétique des invocations inspirées aux XVIe et XVIIe siècles

12/2019

Critique littéraire

Inqualifiables fureurs. Poétique des invocations inspirées aux XVIe et XVIIe siècles

12/2019

Espagnol apprentissage

Vocabulaire de la langue espagnole classique. XVIe et XVIIe siècles

07/2005

Archives, paléographie

Chartistes en Asie. Science historique et patrimoine au lointain (XIXe-XXIe siècle)

07/2021

Beaux arts

Catalogue d'estampes, dessins et objets d'art et de curiosité des XVIe, XVIIe et XIXe siècles

01/2021

Sciences historiques

Histoire des guerres religieuses en Auvergne pendant les XVIe et XVIIe siècles

10/2015

Histoire internationale

Berlin et les Juifs. XIXe-XXIe siècles

02/2014

Histoire des idées politiques

Le radicalisme en Europe. XIXe-XXIe siècles

03/2022

Epistémologie

Faire et défaire les savoirs. Frontières épistémiques sur le métier (XVIe-XVIIe siècles)

11/2023