Journal d'une esclave au XXIe siècle

Extraits

Sciences historiques

Commémorer les victimes en Europe. XVIe-XXIe siècles

09/2011

Religion

Le rituel du mariage en France du XIIe au XVIe siècle

04/1974

Droit

L'adoption dans le droit savant du XIIe au XVIe siècle

07/1998

Ethnologie

Habiter la forêt tropicale au XXIe siècle

11/2018

Littérature française

Réconciliation. Comment faire peuple au XXIe siècle

01/2022

Développement durable-Ecologie

Repenser le développement durable au XXIe siècle

09/2010

Droit international privé

La gouvernance des sociétés au XXIe siècle

02/2021

Sciences politiques

Géopolitiques continentales. Le monde au XXIe siècle

10/2006

Sociologie

Exodus. Immigration et multiculturalisme au XXIe siècle

02/2019

Histoire des idées politiques

La réinvention des frontières au XXIe siècle

05/2023

Ouvrages généraux et thématiqu

Exil, asile : du droit aux pratiques (XVIe-XIXe siècle)

06/2022

Encyclopédies de poche

La Méditerranée au XIIe siècle

10/1997

Histoire des mentalités

L'excrémentiel au XIXe siècle

12/2021

Histoire internationale

Rebelles américaines au XIXe siècle

01/1990

Beaux arts

L'Art au XIXe siècle

09/2005

Histoire de France

Les Protestants au XVIe siècle

11/1988

Histoire de France

La France au XVIe siècle

08/2015

Biographies

Le teinturier au XIXe siècle

03/2023

Histoire internationale

France & Europe au XIXe siècle

08/2015

Histoire de France

Histoire de l'enseignement en France. XIXe-XXIe siècle

08/2020

Essais

Les architectes et la fonction publique. XIXe - XXIe siècle

10/2022

Sciences historiques

Santé et travail à la mine XIXe-XXIe siècle

05/2014

Histoire internationale

Le Moyen-Orient par les textes. XIXe-XXIe siècle

06/2011

Ouvrages généraux

Repenser la conquête de l'Amérique XVIe-XXIe siècle

05/2022

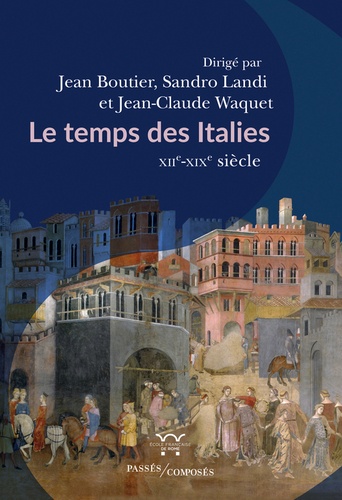

Italie

Le temps des Italies. XIIe-XIXe siècle

04/2023

Sociologie

L'esprit de l'alpinisme. Une sociologie de l'excellence en alpinisme, du XIXe siècle au début du XXIe siècle

09/2021

Histoire des sciences

Au bureau de la revue. Une histoire de la publication scientifique (XIXe-XXe siècle)

04/2021

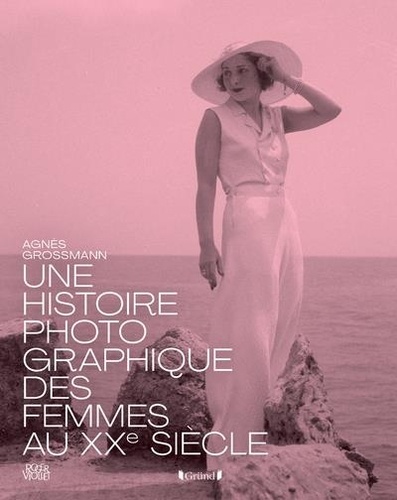

Histoire de la photographie

Une histoire photographique des femmes au XXe siècle

11/2022

Sociologie

Une famille nombreuse au XXe siècle. Mon histoire

06/2020

Archéologie

La grande histoire de Lascaux. De la préhistoire au XXIe siècle. De la préhistoire au XXIe siècle

04/2024