Denyse Saab

Extraits

Sports

130 ans avec un "patro" de banlieue. La Saint-Georges d'Argenteuil (1884-2014)

08/2014

Autres philosophes

L'identité humaine

10/2021

Histoire internationale

L'Europe au XVIe siècle. Etats et relations internationales

07/2010

Littérature française

La petite groie

07/2021

Essais médicaux

Mauvais sang

10/2023

Droit pénal

Le guide pénal ; Le guide des infractions. Edition 2022

12/2021

Droit européen - Textes

Traité de droit civil belge. Tome 8, Les libéralités Volume 1, libéralités, régime général

12/2021

Littérature étrangère

Pleine lune

07/1998

Beaux arts

Picasso à l'oeuvre. Dans l'objectif de David Douglas Duncan

02/2012

Ethnologie

Du point de vue de l'ethnicité. Pratiques françaises

02/2012

Romans historiques

L'Empire Tome 3 : Le Désamour

09/2004

Autres médecines

Les chaînes musculaires et articulaires Méthode GDS. Aspects biomécaniques Tome 1, Notions de base, 3e édition

07/2019

Bâtiments et travaux publics

Les escaliers. Conception, dimensionnement, execution : escalier en bois, metal, verre, maconne

10/2022

Proche-Orient

L'Epopée de Gilgames. Le grand homme qui ne voulait pas mourir

10/1992

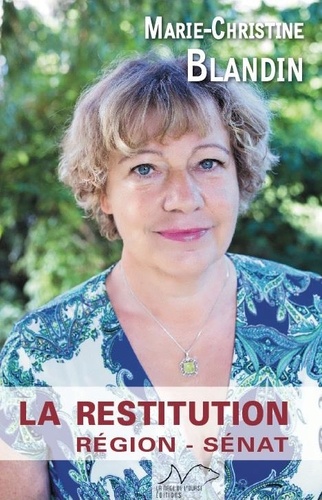

Sciences politiques

La Restitution. Région - Sénat

04/2021

Monographies

Pleased to meet you N° 10, avril 2021 : Pleased to meet you Marie Losier

04/2021

Littérature française

Et toi, comment vas-tu ?

04/2022

Biographies

Céline à rebours. Biographie

04/2023

Islam

Lumière sur la possibilité de voir le Prophète et les anges

05/2023

Histoire de la peinture

William barbotin. Un artiste rétais hors du commun

09/2021

Histoire littéraire

La fabrique des Rougon-Macquart. Volume VIII, 1 ; L'Argent ; Le Docteur Pascal. Volume VIII, 2 ; La débâcle

11/2022

STI2D (Sciences et technologie

Objectif BAC 2024 - 1re STI2D Toutes les matières

07/2023

Non classé

ARS MAGNA suivi de la Nuit de Noël de 1922 et du Psaume de la réintégration

01/2017

Beaux arts

Le cubisme

11/2002

Ethnologie et anthropologie

Le commerce de la chair des dieux. Chamanisme et modernité en terres mazatèques (Mexique)

11/2022

Monographies

Molinier Rose Saumon

06/2023

Biographies

L'énigme Jean Marquès-Rivière

09/2021

Histoire internationale

Histoire de La Ruche, Kabylie, 1937-1975. Le bulletin, curseur d'un mouvement, d'une histoire et d'une société

03/2019

Poésie

Essart

08/2021

BD tout public

La cicatrice

03/2014