Lydie Parisse

Extraits

Sciences historiques

Georges Claude. Le génie fourvoyé

02/2010

Gestion des émotions

Le pouvoir des rituels

02/2022

Algérie

Pierre, Feuille, Ciseaux ! Alger, 20 août 1965, la discrète mise au pas de Révolution africaine

12/2023

Design

La syntaxe de l'image. Introduction à la littératie visuelle

09/2023

Religion

Transmettre la foi, est-ce possible ? Histoire de l'Aumônerie catéchuménale 1971-1997

07/2009

Histoire de France

L'aube du Moyen Age. Naissance de la chrétienté occidentale, La vie religieuse des laïcs dans l'Europe carolingienne (750-900), 2e édition

02/1997

Poésie

Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien. Suivi de l'Amour Absolu

06/2005

Gestion de patrimoine

Avant d’aller dormir sous les étoiles. Le guide pratique des dernières volontés indispensables pour préparer sa mort

08/2023

Sociologie

L'atelier du Tripalium. Non, travail ne vient pas de torture !

05/2024

Histoire internationale

Le naufrage du Saint-Nicolas. Naufragés, fugitifs et captifs sur la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord (1808-1810)

05/2020

Littérature étrangère

Uli le fermier

09/2003

Pléiades

Oeuvres romanesques complètes. Tome 1

02/2005

Histoire de France

La guerre d'Indochine : L'enlisement. L'humiliation. L'aventure

07/1998

Régionalisme

DECOUVRIR LES PARLERS DE SAVOIE

10/1994

Ouvrages généraux

Le souffle de la raison. Le défi des stoïciens

02/2023

Religion

Un prêtre français assassiné au Brésil (1936-1989)

12/2013

Catharisme

Histoire de l'hérésie des Albigeois. Légendes et mystères autour de la persécution des cathares

06/2021

Anglais apprentissage

LA VIERGE ET LE GITAN : THE VIRGIN AND THE GIPSY

02/1993

Religion

Rencontres avec le Père Jozo

06/2014

Religion

Dictionnaire des saints imaginaires et facétieux

08/2002

Religion

Naissance d'un vieux prêtre

11/2012

Psychologie de la santé

La pandémie de la Covid-19. Comment concevoir et soigner avec les incertitudes ?

04/2021

Littérature française

Le jardin des absents

08/1977

Humour

Comment j'ai sauvé le président. Farce et attrapes de la Sarkozie

02/2012

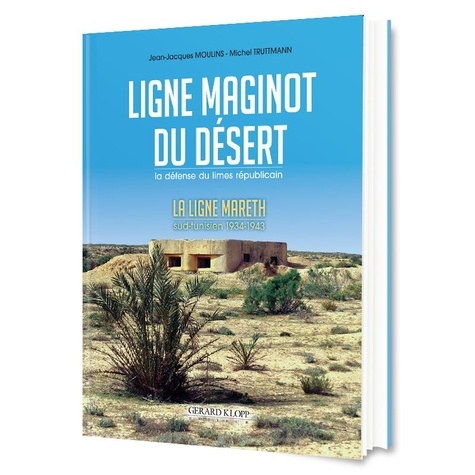

Sciences historiques

Ligne Maginot du desert. La défense du limes républicain. La ligne Mareth. Sud-tunisien 1934-1943

01/2018

Littérature française

Nevermore

02/2021

Religion

Nous sommes ton Eglise. Propositions pour une catéchèse en communauté

06/2013

Actualité et médias

L'OEIL DU POUVOIR. Volume 1, Les affaires de l'Etat, 1981-1986

05/1999

Littérature française

Contes et légendes de Bretagne. Tome 2, Les bienheureux ; L'enfer et les demons ; Les revenants ; Les suppôts du diable

11/2017

Littérature française

Un long voyage ou l'empreinte d'une vie Tome 26 : Le rêve en miettes

01/2022