Une fresque du XVe siècle à la Certosa di Pesio

Extraits

Sciences historiques

Le sentiment de soi. Histoire de la perception du corps XVIe-XXe siècle

09/2014

Histoire de la population

Les Européens et la mondialisation du XVe siècle à nos jours

06/2023

Musicologie

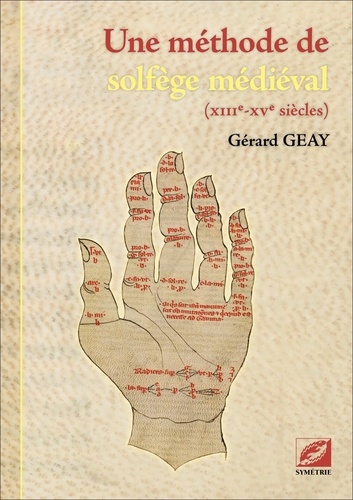

Une méthode de solfège médiéval. XIIIe-XVe siècles

01/2023

Asie du sud-est

Les sultanats du Sud philippin. Une histoire sociale et culturelle de l’islamisation (XVe-XXe siècles)

02/2022

Histoire internationale

Un singulier chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, fin du XIVe-commencement du XVe siècle

06/2020

Petits classiques parascolaire

La Farce du cuvier. Farce anonyme du XVe siècle

02/2012

Théâtre - Essais

Transparences du passé. Les théâtres de la catastrophe (XVIe-XVIIe siècles/XXe-XXIe siècles)

11/2023

Sciences historiques

Histoire de l'Europe urbaine. Tome 5, La ville coloniale (XVe-XXe siècle)

04/2012

Sciences historiques

Du roi René à Jeanne de Laval. L'Anjou du XVe siècle

06/2014

Histoire littéraire

Le discours de la Renaissance (XVe-XVIe siècles). Mythes, concepts et topiques

03/2024

Histoire de France

Crime et chatiment au Moyen Age. Ve - XVe siècle

01/2013

Allemagne

Les chartes constitutionnelles des villes d'Allemagne du Sud (XIVe-XVe siècle)

04/2021

Littérature française

De l'homme à la science : philosophie du XXe siècle

05/2013

Beaux arts

Catalogue d'objets de curiosité des XIVe, XVe, XVIe et XVIIe siècles. Vente, 13 juin 1866

12/2020

Poésie

La poésie du Brésil, du XVIe au XXe siècle. Edition bilingue français-portugais

10/2012

Histoire de la population

Hommes et femmes en marge du XVIe au XXe siècle

06/2021

Beaux arts

Catalogue de meubles anciens Louis XV et Louis XVI ornés de bronzes, chasubles du XVIe siècle

01/2021

Critique

Stratégies d'élargissement du lectorat dans la fiction narrative. XVe et XVIe siècles

03/2021

Généralités

Le diplomate en représentation. (XVIe-XXe siècle)

03/2021

Ouvrages généraux et thématiqu

Sanctuaires chrétiens d'Occident. IVe-XVIe siècle

10/2021

Art textile

Tisser la nature. XVe-XXIe siècle

05/2021

Histoire de France

La reine au Moyen Age Le pouvoir au féminin, XIVe-XVe siècle, France

02/2014

Haut Moyen Age (Ve au Xe siècl

Polémiques en chanson. IVe-XVIe siècles

06/2022

Religion

Les justices d'Eglise dans le Midi (XIe-XVe siècle)

10/2007

Histoire internationale

Défense et colonies dans le monde atlantique. XVe-XXe siècle

11/2014

Ouvrages généraux et thématiqu

Viols d'enfants au Moyen Age. Genre et pédocriminalité à Bologne XIVe-XVe siècle

10/2021

Religion

Paroles de Lal Ded. Une mystique du Cachemire (XIVe siècle)

09/1998

Religion

Histoire du droit canonique et des institutions de l'Eglise latine (XVe-XXe siècle)

01/2014

Religion

Les juifs en Dauphiné aux XIVe et XVe siècles

10/2019

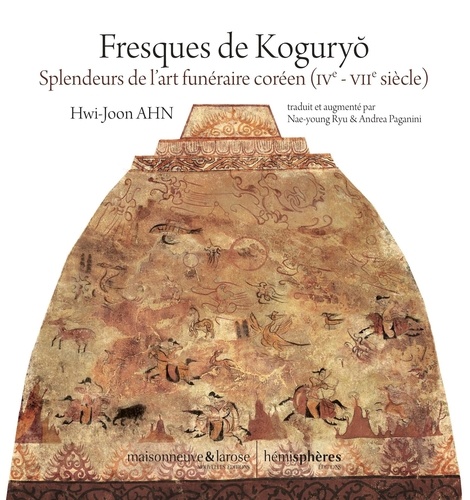

Art de l'Asie du sud-est

Fresques de Koguryo. Splendeurs de l'art funéraire coréen (IVe - VIIe siècle)

12/2021