Serge Gainsbourg. Les années rive gauche (1954-1965)

Extraits

Autres philosophes

Carnets philosophiques 1945-1950

09/2021

Photographie

Carnets mexicains. 1934-1964

10/1995

Poésie

Airs. Poèmes, 1961-1964

03/1967

Art abstrait

Vasarely avant l’op. Une abstraction européenne, 1945-1955

06/2023

Critique littéraire

Le Poëte et la Bible. Tome 2, 1945-1955

05/2004

Musique, danse

Serge Gainsbourg. Histoire de Melody Nelson

01/2021

Chanson française

La dernière vie de Serge Gainsbourg

02/2021

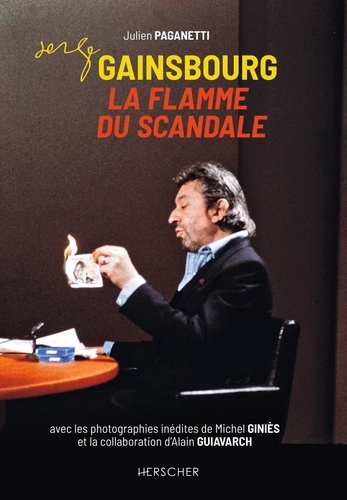

Chanson française

Serge Gainsbourg, la flamme du scandale

03/2024

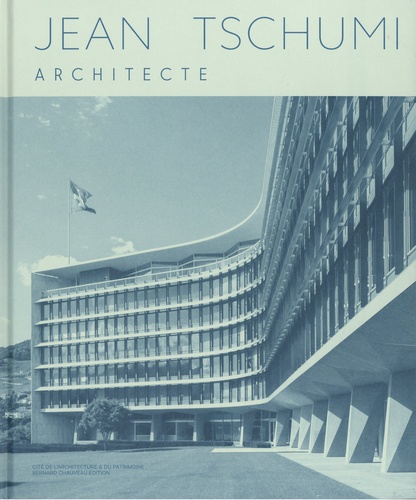

Architectes

Jean Tschumi. Architecte

05/2021

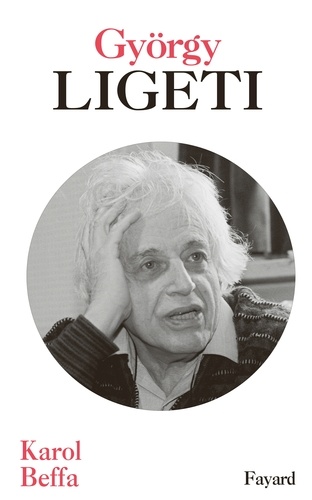

Musique, danse

György Ligeti

05/2016

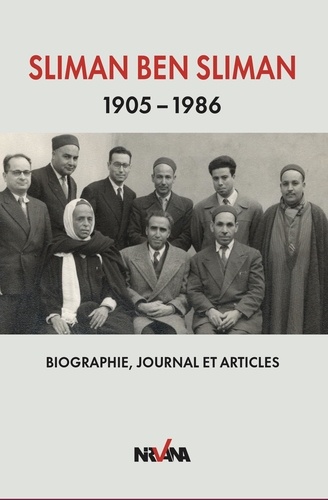

Sciences politiques

Sliman Ben Sliman 1905-1986. Biographie, journal et articles

06/2023

Photographie

Le même soleil. Indochine 1945-1954

10/2010

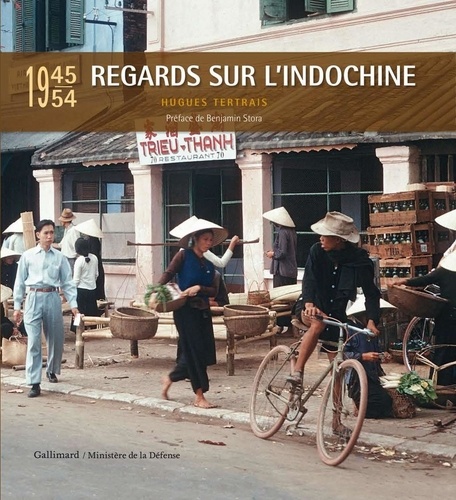

Histoire de France

Regards sur l'Indochine. 1945-1954

10/2015

Foucault

La question anthropologique. Cours, 1954-1955

06/2022

Sciences historiques

Le pain maudit. Retour sur la France des années oubliées, 1945-1958

05/2008

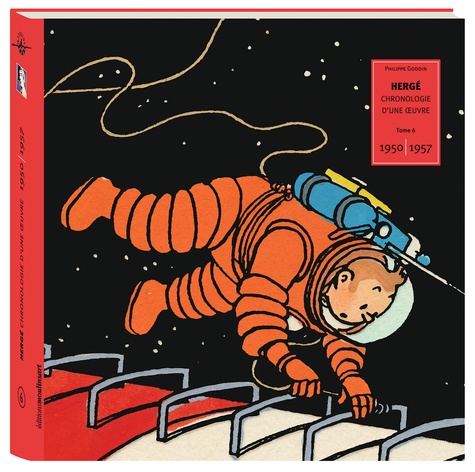

BD tout public

Hergé, chronologie d'une oeuvre. Volume 6, 1950-1957

03/2009

Histoire de France

Pilote de combat "au service de la France". Mémoires et souvenirs de Gérard Germain

07/2018

Littérature française

Tranches de vie en pays minier. Aniche, les jeunes dans les années 1955-1960

06/2018

Critique littéraire

Les années d'études au lycée Condorcet et à la Sorbonne (1945-1957)

06/2015

Histoire de France

La campagne des Ardennes . 1944-1945

01/2021

Sciences politiques

Les intellectuels de gauche. Critique et consensus dans la Suisse d'après-guerre (1945-1968)

04/2019

Vietnam

Viet Nam. L’histoire politique des deux guerres 1858-1954 et 1945-1975

03/2023

Policiers

L'année des demoiselles. Secalonia, 1964

10/2012

Histoire de France

JOURNAL. Tome 2, Les années cavalières 1966-1985

01/1999

Critique littéraire

Lettres. Tome 2, Les années Godot, 1941-1956

11/2015

Critique littéraire

Une passion foudroyée . Lettres d'amour (Paris 1955-Budapest 1956)

10/2006

Véhicules utilitaires

Les camions Berliet en publicités (1956-1958)

09/2021

Policiers

Les romans durs. Tome 9, 1953-1956

02/2013

Sciences historiques

Les baby-boomers. Une génération (1945-1969)

03/2003

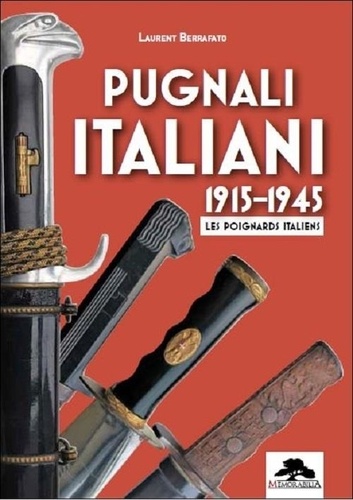

Armes

Pugnali italiani (1915-1945). Les poignards italiens

03/2023