Poétique N° 189/2021-1

Extraits

Poésie

Poétique N° 128

12/2001

Poésie

Poétique N° 113

03/1998

Poésie

Poétique N° 88

11/1991

Poésie

Poétique N° 89

03/1992

Poésie

Poétique N° 123

09/2000

Revues Poésie

Poétique N° 192

11/2022

Poésie

Poétique N° 162

05/2010

Poésie

Poétique N° 140

11/2004

Poésie

Poétique N° 122

05/2000

Poésie

Poétique N° 137

03/2004

Poésie

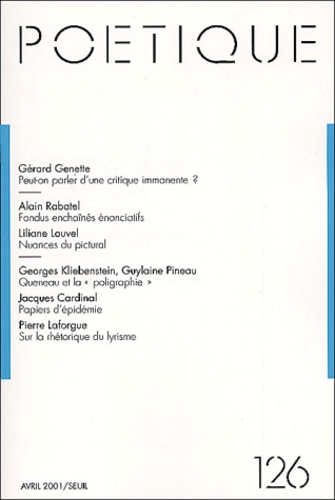

Poétique N° 126

05/2001

Poésie

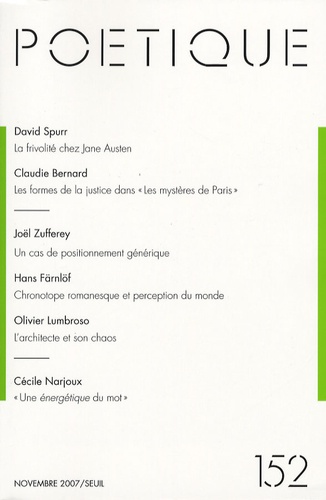

Poétique N° 152

11/2007

Poésie

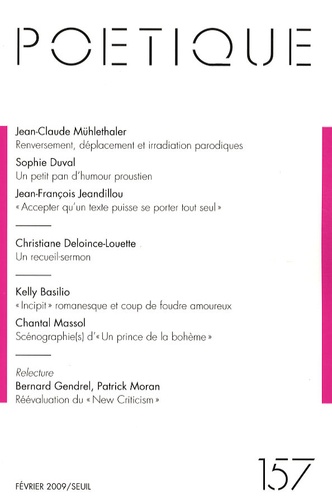

Poétique N° 157

02/2009

Poésie

Poétique N° 85

03/1991

Poésie

Poétique N° 86

05/1991

Poésie

Poétique N° 100

11/1994

Poésie

Poétique N° 131

08/2002

Poésie

Poétique N° 116

11/1998

Poésie

Poétique N° 92

11/1992

Poésie

Poétique N° 90

05/1992

Critique littéraire

Lettres du Congo (1892-1893). Tome 2, 12 octobre 1892 - 14 juin 1893

04/2020

Histoire de France

Oeuvres. Tome 1, Les années de jeunesse 1859-1889

09/2009

Poésie

Etendue poétique Tome 1

07/2021

Littérature française

OEuvre poétique. Tome 1

03/2023

Droit international privé

Niger - Code général des impôts 2022

02/2022

Revues de cinéma

Traffic Tome 119, automne 2021

09/2021

Basket, Handball, Volley

Basket in France (1893-2021)

09/2021

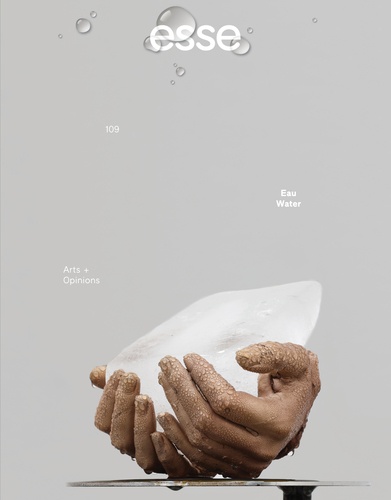

Ecrits sur l'art

ESSE N° 109, automne 2023 : Eau

09/2023

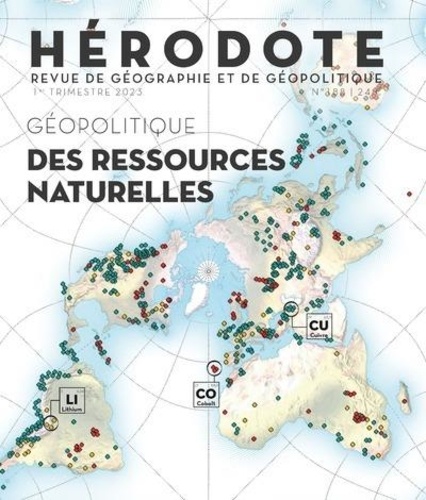

Géopolitique

Hérodote N° 188, 1er trismestre 2023

03/2023

Football

Les Suisses pionniers du Football italien

11/2022