Lettres d'un amour défunt. Correspondance 1929-1944

Extraits

Littérature française (poches)

Méditation sur un amour défunt

10/1992

Guerre d'Indochine

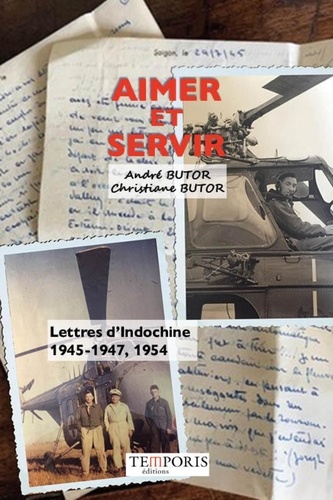

Aimer et servir - Lettres d'Indochine. 1945-1947, 1954

09/2023

Littérature étrangère

Chroniques parisiennes 1924-1928

02/2010

Littérature étrangère

Derniers cahiers (1922-1924)

10/2017

Correspondance

Nouveau roman. Correspondance, 1946-1999

06/2021

Critique littéraire

Correspondance Adorno/Benjamin. 1928-1940

10/2006

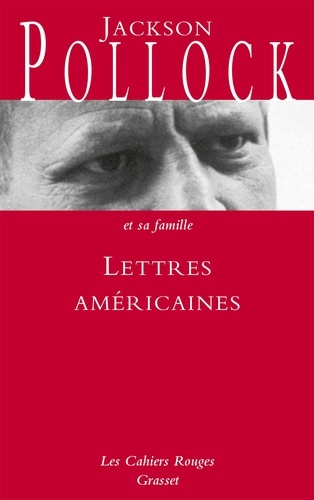

Beaux arts

Lettres américaines. 1927-1947

11/2017

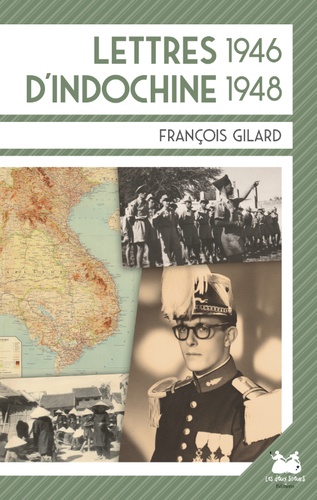

Guerre d'Indochine

Lettres d'Indochine. 1946-1948

07/2022

Critique littéraire

Lettres d'Amérique. 1940-1942

05/2019

Religion

Lettres à un ami prêtre (1989-1994)

04/2006

Religion

Lettres de Tananarive. Jean Beigbeder à son père, 1924-1927

07/2019

Critique littéraire

Correspondance 1925-1944. "Nos relations sont étranges"

12/2017

Religion

Genèse d'une pensée. Lettres 1914-1919

06/1997

Critique littéraire

Correspondance 1917-1949. Avec Marc Allégret

11/2005

Beaux arts

Trente ans de correspondance 1926-1959

02/2017

Poésie

En pays partagé. Poèmes retrouvés 1940-1946 & poèmes 1989-1994

03/2016

Correspondance

Ami Paul. Lettres à Paul Eluard. Juin 1948 - décembre 1949

11/2021

Jung

Lettres Jung-White. Correspondance (1945-1960)

05/2023

Littérature française

La maison bosquier. (1923-1924)

10/2022

Critique littéraire

Lettres au petit Franz (1943-1944)

10/2000

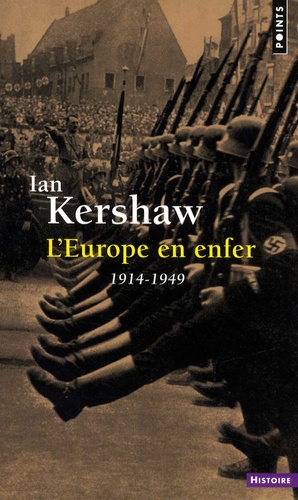

Histoire internationale

L'Europe en enfer. 1914-1949

05/2018

Histoire internationale

L'Europe en enfer 1914-1949

08/2016

Critique littéraire

Le temps traversé. Correspondance 1920-1964

03/1994

Critique littéraire

Correspondance 1941-1959 et autres textes

10/2016

Théâtre

Registres VIII, Les dernières batailles (1929-1949)

07/2019

Littérature française

Lettres à Sonia. 1939-1943

10/2005

Histoire de France

Lettres de Léa 1914-1919

09/2013

Critique littéraire

Lettres de guerre. 1939-1945

09/2018

Histoire de France

Correspondance (1858-1929)

10/2008

Critique littéraire

Correspondance, lettres et souvenirs de 1944 à 1962

02/1970