La vie quotidienne du prêtre français au XIXe siècle (1801-1905)

Extraits

Histoire de France

La vie quotidienne des députés en France de 1871 à 1914

06/1980

Histoire internationale

Les îles britanniques au XIXe & XXe siècles

01/2011

Critique littéraire

Figures du critique-écrivain. XIXe-XXIe siècles

05/2019

Papauté

Pie VII

04/2022

Histoire internationale

Le monde colonial. XIXe-XXe siècle

08/2001

Histoire de France

Coloniser, pacifier, administrer (XIXe-XXe siècle)

01/2014

Autres philosophes

Sur l'essence du savant et la philosophie de la nature (1805-1806)

03/2021

Critique littéraire

La littérature française du XXe siècle

06/2005

Sciences politiques

La vie quotidienne au Parlement européen

09/1992

Histoire de France

La vie quotidienne au Moyen Age

04/2015

Histoire de France

La vie quotidienne au Moyen Age

09/2020

Théâtre - Essais

La transcendance dans le théâtre français. Tome 2, Période moderne (XIXe-XXIe siècle)

05/2023

Musées français

Peintures italiennes du XIVe au XIXe siècle. Musée Jacquemart-André

09/2023

Critique littéraire

De la stratégie culturelle française au XXIe siècle

05/2019

Histoire de la peinture

Elles étaient peintres. Du XIXe au début du XXe siècle

Du début du XIXe siècle, tout juste sorti de la Révolution française, jusqu'à la violente rupture de la Première Guerre mondiale, un long siècle de création picturale s'écoule qui voit émerger, croître et se métamorphoser l'espace de production artistique de la modernité. Cet ouvrage se propose de le parcourir en compagnie d'artistes dont l'histoire de l'art a négligé les oeuvres jusqu'à une période récente : les peintres femmes.

Du phénomène inédit de féminisation du Salon officiel sous le Consulat et la Restauration à l'afflux des artistes nordiques, britanniques, russes et américaines sur la scène parisienne à l'aube du XXe siècle, des ultimes débats sur l'ancestrale hiérarchie des genres picturaux au surgissement accéléré des avant-gardes, de la multiplication des ateliers de jeunes femmes au seuil du XIXe siècle aux premières diplômées de l'École des beaux-arts au début du XXe siècle, la période déploie une scène où il nous appartient désormais de les voir et de les entendre jouer, elles aussi, leur rôle d'artiste tel qu'elles s'en emparèrent concrètement, personnellement dans et avec leur temps.

11/2022

Italie

Venise. VIe-XXIe siècle

CNLPeuples – Comment Venise, d'un milieu lagunaire inhospitalier, a-t-elle sorti des eaux les palais qui aujourd'hui encore bordent le Grand Canal ? Comment d'ancienne tête de pont de la reconquête de l'Occident par l'Empire byzantin, s'est-elle érigée en maîtresse des échanges en Méditerranée ?

Comment la petite Sérénissime a-t-elle réussi à bâtir une flotte capable de tenir tête au colosse ottoman ? Comment la cité des doges, en conservant son régime républicain à l'époque moderne, a-t-elle tracé une voie originale et parallèle aux évolutions politiques qui, dans le reste de l'Italie et en Europe, imposaient les princes ?

Face à ces lieux communs de l'histoire vénitienne, Elisabeth Crouzet-Pavan prend le pari de retracer une trajectoire exceptionnelle tout en refusant un récit providentialiste forgé en premier lieu par les Vénitiens eux-mêmes. Prenant appui sur une bibliographie internationale, une parfaite connaissance des archives et une familiarité nouée de longue date avec la ville, la plus grande spécialiste française de Venise s'attache, pour la première fois, à restituer la longue durée et les nuances de mille cinq cents ans d'histoire.

09/2021

Traduction

Traduction et transmédialité (XIXe-XXIe siècles)

08/2021

Religion

Le catholicisme français au rythme du chant et de la musique (XXe-XXIe siècles)

05/2014

Musique, danse

Les voies de l'opéra français au XIXe siècle

04/1997

Sciences historiques

Les généraux français au XXe siècle

10/2010

Généralités

Histoire globale des socialismes. XIXe-XXIe siècle

09/2021

Scandinavie

Histoire des pays nordiques. XIXe-XXIe siècle

05/2023

Italie

Le temps des Italies. XIIe-XIXe siècle

04/2023

Généralités

Maladies mentales et sociétés. XIXe-XXIe siècle

05/2022

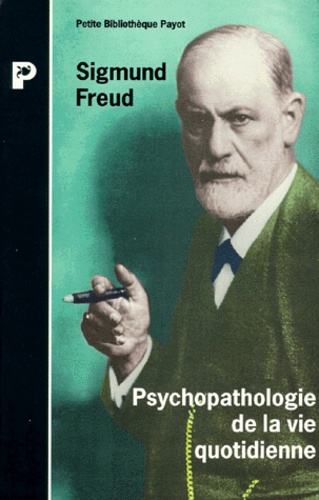

Freud

Psychopathologie de la vie quotidienne

01/1997

Sociologie

Critique de la vie quotidienne

04/2024

Méthodologie

101 expériences de philosophie quotidienne

11/2021

Beaux arts

Les directeurs de la villa Médicis au XIXe siècle. Correspondance des deux directorats d'Eugène Guillaume (1891-1904)

01/2019

Histoire internationale

Histoire de la Syrie (XIX-XXIe siècle)

03/2018

Philosophie

L'idée de temps. Cours au Collège de France 1901-1902

03/2019