La République imaginée 1870-1914

Extraits

Troisième République

L'armée du Nord 1870-1871

06/2021

Histoire de France

Verdun, mémoires de guerres (843-1552-1792-1870-1916-1944-1967)

09/2015

Histoire internationale

Rivalités et interdépendances (1870-1918)

10/2018

Sociologie

Les Napoleon en Républiques (1870-2022)

10/2022

Sciences politiques

Naissances de la science politique en France (1870-1914)

09/1989

Anglais apprentissage

La question du Home Rule (1870-1914) Agrégation Anglais

08/2018

Revues

Année zéro Charles Péguy (1873-1914) - N° 2 Charles Péguy (1873-1914)

11/2022

Suisse

La Suisse et la Commune de Paris, 1870-1871

02/2022

Sciences historiques

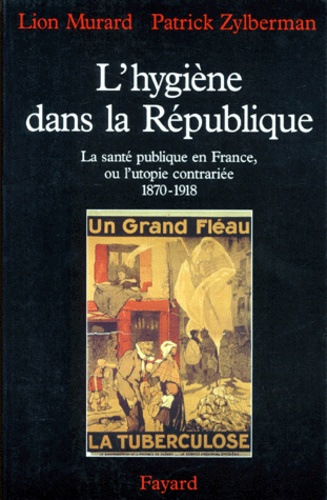

L'Hygiène dans la République. La santé publique en France, ou l'utopie contrariée, 1870-1918

11/1996

Sciences historiques

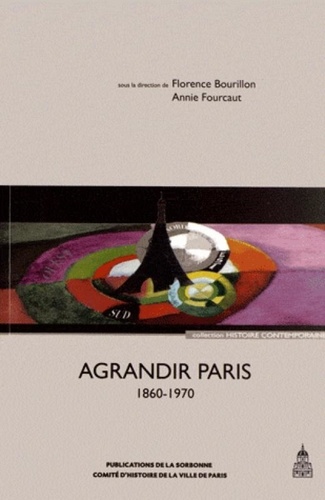

Agrandir Paris (1860-1970)

09/2012

Beaux arts

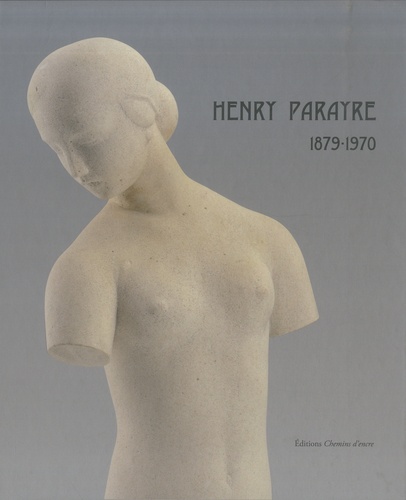

Henry Parayre (1879-1970)

05/2012

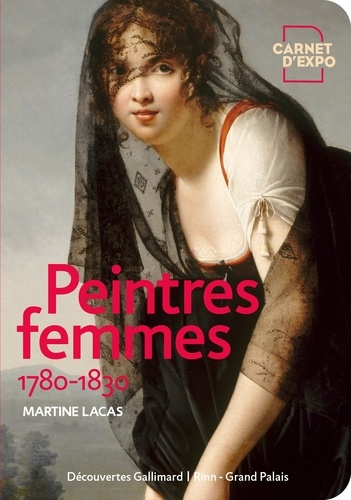

Découvertes Gallimard

Peintres femmes. 1780-1830

02/2021

Témoins

Joseph Vialatoux (1880-1970)

03/2021

Histoire de France

Le 4 septembre 1870. L'invention de la République

08/2017

Histoire de France

Aglaé (1820-1913)

10/2002

Récits de voyage

Voyages (1872-1913)

01/2018

Généralités

Souvenirs, 1807-1814

02/2023

Critique littéraire

Correspondance 1890 - 1913

04/2012

Critique littéraire

Anthologie de la pensée germanique 1850-1914

04/1971

Histoire internationale

La mondialisation au XIXe siècle (1850-1914)

07/2012

Histoire de France

1914 - 1917 Autres regards

06/2014

Sciences historiques

Les Landes. 1914-1918

09/2018

Critique

Ecrits guerriers. 1914-1915

03/2021

Première guerre mondiale

Secrets diplomatiques 1914-1918

11/2023

Généralités

La princesse Mathilde, 1820-1904

02/2021

Critique littéraire

La Poésie britannique (1970-1984)

01/1986

Troisième République

Lieux de mémoire des deux sièges 1870-1871. Guide de la ville de Paris

10/2022

Philosophie

Oeuvres philosophiques complètes. Tome 3, Fragments posthumes (1876-1878) [1878-1879 Humain, trop humain Tome 1

02/1988

Romans historiques

Femmes dans la guerre (1914-1918)

11/2020

Histoire de France

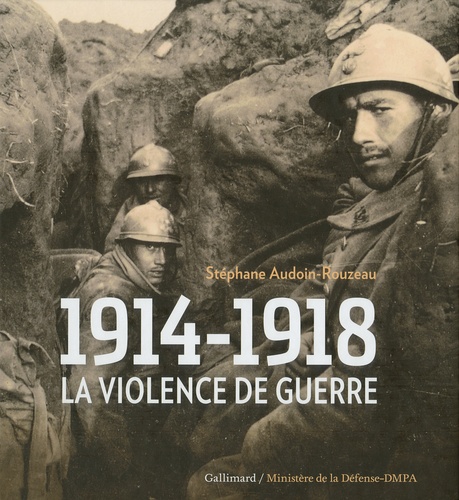

La violence de guerre. 1914-1918

02/2014