Femmes afghanes en guerre

Extraits

Romans historiques

Guerre et femmes Tome 6 : Les anges des ruines (1919)

09/2013

Romans historiques

Hommes et femmes dans la guerre. Pnt-Audemer 1914-1918

07/2014

Sciences historiques

Les femmes et la guerre de l'Antiquité à 1918

01/2011

Histoire de France

Les femmes dans la Grande Guerre. Entre consolation et émancipation

09/2018

Beaux arts

Une femme regarde les hommes regarder les femmes

02/2019

Littérature française

Femmes en colère

03/2021

Littérature française

Femmes en sertissure

04/2022

Policiers

Femmes en Saintes

05/2010

Sciences historiques

Femmes en tête

07/1998

Histoire des femmes

Femmes en Périgord

11/2022

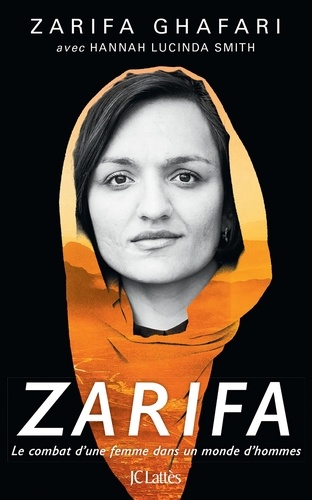

Actualité médiatique internati

Zarifa. Le combat d'une femme dans un monde d'hommes

09/2022

Histoire internationale

Six millions de femmes. Femmes et population en Tunisie

07/2018

Sciences politiques

La guerre par le droit. Les tribunaux Taliban en Afghanistan

09/2021

Sciences historiques

Ne suis-je pas une femme ? Femmes noires et féminisme

09/2015

sociologie du genre

Ne suis-je pas une femme ? Femmes noires et féminisme

04/2023

Histoire de France

Les femmes au temps de la guerre de 14

10/2013

Littérature française

La Djouille

08/2014

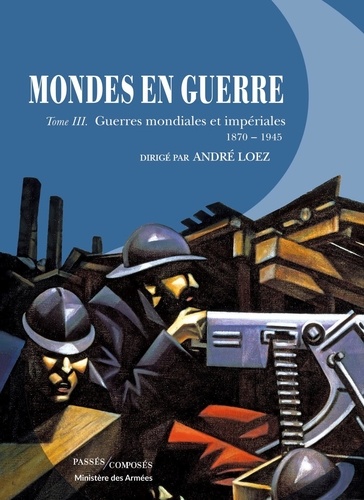

Sciences historiques

Mondes en guerre. Tome 3, Guerres mondiales et impériales (1870-1945)

10/2020

Photographes

Femmes Photographes N° 11, décembre 2021 : Corpsexe

12/2021

Photographes

Femmes Photographes. N°10, juin 2021 : Faire corps

05/2021

Littérature française

Sorcellerie, violation des droits humains et construction de la paix au Sud Kivu

01/2022

Sociologie

Femmes et religions en Méditerranée

07/2022

Religion

Femmes et pouvoir en Islam

03/2019

Vie chrétienne

Théologies chrétiennes au féminin

09/2021

Théâtre - Pièces

La valise vide

02/2022

Sciences politiques

Le désert et la source. Djihad et contre-djihad en Asie centrale

06/2019

Littérature française

Le goût âpre de la poussière afghane

02/2017

Histoire internationale

Morte parmi les vivants. Une tragédie afghane

04/2006

Histoire internationale

Désastres afghans. Carnets de route, 1963-2014

10/2015

Récits de voyage

Un an en Afghanistan. ou les tribulations d'un prof de françias à Kaboul

12/2011