Gault & Millau

Extraits

Littérature française

La Religion des Celtes

08/2023

Sociologie

Le Choix du conjoint. Une enquête psycho-sociologique en France

09/2012

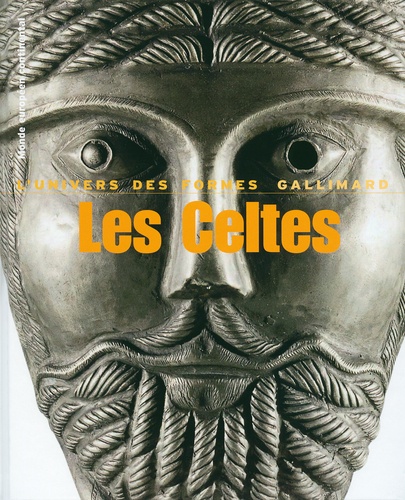

Beaux arts

Les Celtes

10/2009

Romans historiques

Poing dur Tome 1 : IVe siècle, les Burgondes en Savoya

04/2017

Archéologie

La moissonneuse gallo-romaine au fil de l'histoire. Une icône, révélateur épistémologique au coeur de la technologie romaine

04/2022

Milieux naturels

Mon tour de France des bois et des forêts

Canada

L'Ontario à moto

06/2024

Droit

Les 20 ans du Pacs. Le droit du couple et ses (r)évolutions

01/2020

Histoire ancienne

La guerre civile

01/2012

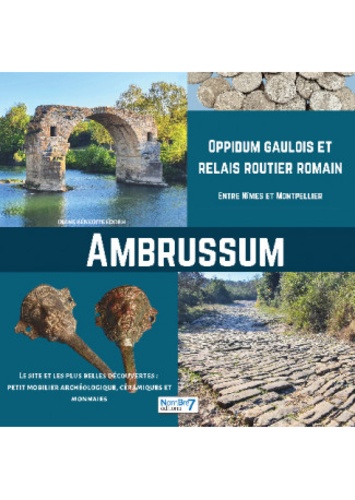

Empire

Ambrussum, oppidum gaulois et relais routier romain

09/2021

Critique littéraire

Le français. Histoire d'un dialecte devenu langue

04/1997

Histoire ancienne

La fin de l'Empire romain d'Occident. Rome et les Wisigoths de 382 à 531

12/2015

Manifestes extrémistes

L'organisation de la défaite

12/2021

Histoire internationale

Charlemagne et Mahomet. En Espagne (VIIIe-IXe siècles)

01/2015

Chanson française

Michel Berger. Edition revue et augmentée

03/2022

Société et citoyenneté

Debout ! De #metoo à Vercingétorix : ces combats qui ont fait avancer notre histoire. Ces dates qui ont bousculé notre histoire

10/2022

Histoire régionale

L'oppidum De Bibracte. Une cité gauloise sur le Mont Beuvray

11/2022

Beauté du monde

Les 50 plus beaux itinéraires autour du monde

10/2023

Romans historiques

Poing dur. Tome 2, La menace hunnique

08/2019

Critique littéraire

Annales. Tome 3, Livres XI-XII

01/2003

Religion

L'islam et la croisade. Idéologie et propagande dans les réactions musulmanes aux croisades

Chap. 3. La Plaque tournante, Nur al-Din (1146-1176) : La signification du changement - Les thèmes : Les thèmes classiques - Thèmes nouveaux : la reconquête et l'unité. - Les moyens et les hommes - Gihâd et orthodoxie - La "propagande extérieure" : Damas - Egypte - Jéziré - Lutte finale et initiatives nouvelles. Chap. 4. L'Apogée, Saladin (1174-1193) : La continuité de l'oeuvre - La campagne pour la réunification : Gihâd - Orthodoxie - La caution du calife - Les répercussions - Propagande des guerres du Sâhil : La fermentation - Les moyens de transmission - Le cadre traditionnel - Controverse théologique et signification de la Croisade.

- Jérusalem et la Terre sainte - Echecs et déceptions. Chap. 5. Détente et opposition (1193-1260) : Coexistence et gihâd - La propagande officielle, prestige et dissimulation : Fidélité à la tradition - Empreinte de la détente - Auto-critique de la dynastie - L'opposition piétiste : Alliance et discorde - L'agitation larvée - Les crises de Jérusalem - Les crises de 1240-1244 - Bilan de l'opposition - La menace mongole.

Chap. 6. Le nouveau Mamlûk (1260-1291) : Les Mamlûks vus par eux-mêmes - 'Ayn Galüt et le gihâd anti-mongol - Liquidation du Sahil - Guerre sainte multiple - Tradition de dynastie et de caste - L'appui religieux - Persécution des minorités - Acre, épilogue ou épisode ? Esquisses pour des recherches futures : La littérature juridique - La littérature épique : "Sirat Delhemma" - "Sirat 'Antar" - "Futuh al-Sâm.

02/1968

Religion

La Terre Sainte et la France

10/2012

Critique littéraire

Tibulle et les auteurs du Corpus Tibullianum

06/1998

Sociologie

Revue française de sociologie N° 62-3

07/2022

Religion

Cultes, mythes et religions

09/1997

Historique

Microcosmes. L'histoire de France à taille humaine

09/2023

Religion

La paroisse en France. Des origines au XVe siècle, Edition revue et corrigée

06/2008

Vie des saints

Varia Sancti Martini. Témoignage du culte de saint Martin dans sa ville natale

04/2021

BD tout public

Le monde miroir d'Astérix. Edition trilingue français-anglais-flamand

12/2005

Terreur

Intégrale H. P. Lovecraft Tome 5 : Récits horrifiques ; Contes de jeunesse ; Récits humoristiques

11/2022