librairie République Hollande

Extraits

Historique

Le Grand Soir. Une histoire de l'extrême gauche française

09/2023

Histoire de France

Le moment 1940. Effondrement national et réalités locales. Actes du colloque international d'Orléans, les 18 et 19 novembre 2010

05/2012

Histoire internationale

Edvard Benes, de la gloire à l'abîme. Un drame entre Hitler et Staline

01/2015

Sciences politiques

Technocratisme. Les grands corps à la dérive

09/2023

Ouvrages généraux

Les acteurs de la décolonisation

03/2024

Ouvrages généraux

C'était Georges, mon père

09/2023

Critique littéraire

Victor Hugo

09/2017

Droit

La justice congolaise face aux crimes internationaux commis en RDC

09/2014

Ouvrages généraux et thématiqu

La Contessa

10/2021

Histoire des idées politiques

Clémenceau. Dans le chaudron des passions républicaines

10/2021

Sciences politiques

Vous en avez ras le bol du politique ! Moi, simple citoyen j ai concu la 1ère constitution citoyen

11/2021

Histoire de France

Oeuvres. Tome 7, Les temps de l'affaire Dreyfus (1897-1899) Volume 2, Octobre 1898-Septembre 1899

06/2001

Pédagogie

Osez les pédagogies coopératives. Au collège et au lycée, 2e édition actualisée

06/2021

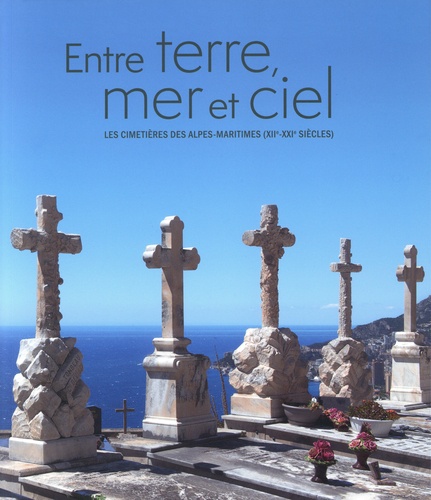

Beaux arts

Entre terre, mer et ciel. Les cimetières des Alpes-Maritimes (XIIe-XXIe siècle)

01/2021

Littérature étrangère

Comment un adolescent maniaco-dépressif inventa la Fraction Armée Rouge au cours de l'été 1969

04/2018

Droit

La Liste Civile en France (1804-1870). Droit, institution et administration

01/2012

Histoire du droit

Les droits du genre humain : la liberté en France et en Angleterre (1159-1793)

10/2021

Chine

Derrière la muraille de briques. Journal d'une Chine encore maoïste

07/2023

Généralités

Voisins de passage

09/2023

Rousseau

Bibliographie mondiale des écrits sur Jean-Jacques Rousseau. Tome 7, Emile, ou de l'éducation

10/2021

Généralités médicales

L'assurance maladie universelle (AMU) en Côte d'Ivoire. Enjeux, pertinence et stratégie de mise en oeuvre

04/2015

Ouvrages généraux

Simone Veil. Femme universelle

03/2023

Troisième République

La loi de 1905 n'aura pas lieu. Histoire politique des séparations des Eglises et de l'Etat (1902-1908) Tome 2, La loi de 1905, légendes et réalités

11/2021

Sciences politiques

Et si Polybe avait raison, vers la fin de la democratie ?

11/2021

Sartre

Situations. Tome 7, Octobre 1964 - Octobre 1966, Edition revue et augmentée

11/2021

Sciences politiques

L'illusion mythomaniaque du Génocide des Laris au Congo

05/2019

Sociologie politique

Génération Podemos. Sociologie politique d'un parti indigné

10/2021

Littérature française

Le vendeur de pho

06/2014

Histoire de France

Oeuvres. Tome 8, Défense Républicaine et participation ministérielle (1899-1902)

09/2013

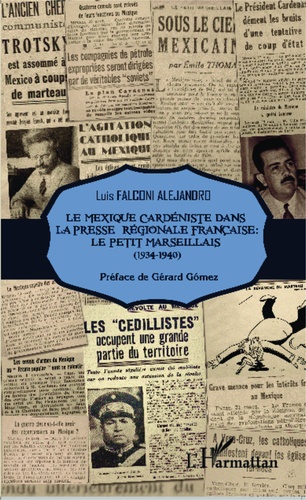

Histoire internationale

Le Mexique "cardéniste" dans la presse régionale française : Le Petit Marseillais (1934-1940)

09/2014