Létoile sans David

Extraits

Histoire ancienne

Cités de Carie. Harpasa, Bargasa, Orthosia dans l'Antiquité

01/2011

Critique littéraire

L'Afrique occidentale dans la littérature française (depuis 1870)

04/2014

Psychologie, psychanalyse

Le monstre dans la vie psychique de l'enfant

02/2009

Littérature française

L'oiseau Parker dans la nuit et autres nouvelles

03/2019

BD tout public

Nestor Burma N° 3 : L'homme au sang bleu

10/2017

Documentaires jeunesse

Une journée dans l'île. La terre est belle ?

05/2005

Actualité et médias

De l'art de vivre dans un monde imprévisible

06/2020

Sciences historiques

Et dans l'éternité je ne m'ennuierai pas

08/2014

BD tout public

Lord Clancharlie Tome 1 : Deux enfants dans l'ombre

09/2003

12 ans et +

Hôtel Castellana. Destins croisés dans l'Espagne de Franco

03/2020

Anglais apprentissage

Construction/déconstruction de l'altérité dans le monde anglophone

03/2017

Pédagogie

L'éducation artistique dans le monde. Récits et enjeux

01/2018

Critique littéraire

La musique dans l'oeuvre littéraire de Marguerite Duras

02/2002

Histoire de France

Un combattant de l'ombre dans les bagnes nazis

05/2012

Histoire et Philosophiesophie

La vie dans l'univers. Réflexions d'un physicien

02/2009

Beaux arts

Dictionnaire des objets de dévotion. Dans l'Europe catholique

10/2006

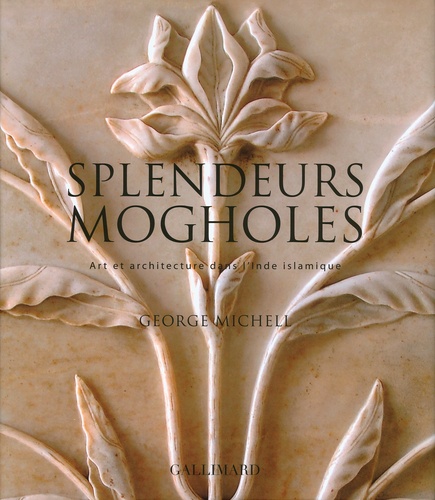

Beaux arts

Splendeurs mogholes. Art et architecture dans l'Inde islamique

11/2007

Religion

Le sens perdu de l'écriture. Exégèse et herméneutique

09/2019

Critique littéraire

Terre inculte. Penser dans l'illisible : The Waste Land

01/2018

Economie

Réforme bancaire dans l'espace UEMOA : transition et stratégie

06/2018

Faits de société

Le pervers narcissique et ses complices dans l'entreprise

04/2015

Histoire internationale

L'idée nationale dans le Cameroun francophone. 1920-1960

02/2012

Religion

Le visage originel. L'individu dans le bouddhisme zen

06/1993

Littérature française

Un pied dans la tombe, l'autre au bistro

02/2019

Histoire internationale

L'émigration dans la révolution algérienne. Parcours et témoignages

10/2019

Romans historiques

Fenia, ou l'Acteur Errant dans un siècle égaré

01/2018

Beaux arts

Carnet Les cerisiers en fleur dans l'estampe japonaise

Beaux arts

Le modèle grec dans l'art français (1815-1914)

07/2014

Sociologie

Construire les liens de famille dans l'Europe moderne

10/2013

Critique littéraire

L'homme sauvage dans les lettres et les arts

01/2019