Double Interligne

Extraits

Beaux arts

Malraux et l'Afrique. Actes du colloque international, Ziguinchor, Sénégal, 15, 16, 17 décembre 2011

01/2013

Romans historiques

Guerre et femmes Tome 4 : Les Mots chuchotés (1917)

10/2012

Beaux arts

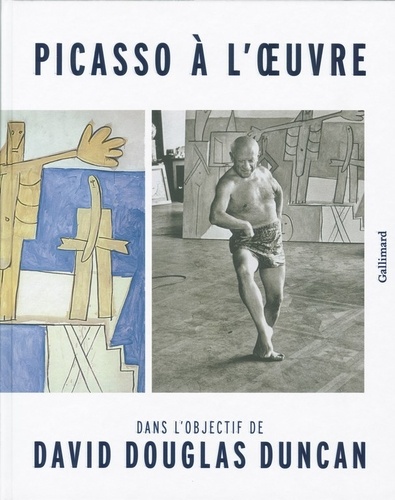

Picasso à l'oeuvre. Dans l'objectif de David Douglas Duncan

02/2012

Littérature française

Oeuvres complètes. Volume 2, Ecrits posthumes (1922-1940)

06/2012

Actualité et médias

Les Brouillards de la guerre. Dernière mission en Afghanistan

10/2011

Beaux arts

Marie Cuttoli. Myrbor et l'invention de la tapisserie moderne

06/2010

Critique littéraire

Hélène

05/2011

Critique littéraire

Représentations et identités sexuelles dans le théâtre de Shakespeare. Mises en scène du genre, écritures de l'histoire

09/2010

Sports

Le football méditerranéen

09/2010

Ethnologie

Glimpses of african cultures. Echos des cultures africaines, Edition bilingue français-anglais

04/2011

Cinéma

Henri Storck, le cinéma belge et l'Occupation

04/2010

Paramédical

Ethique et Handicap

03/2004

Récits de voyage

Le Tibet révolté. Vers Népémakö, la Terre promise des Tibétains, 1909-1910

02/1997

Philosophie

Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France (1977-1978)

10/2004

Critique littéraire

William Blake. Poète et peintre

10/2008

Littérature française

Oeuvres complètes. Tome 18, De l'Affaire aux Quatre Evangiles (1897-1901)

10/2008

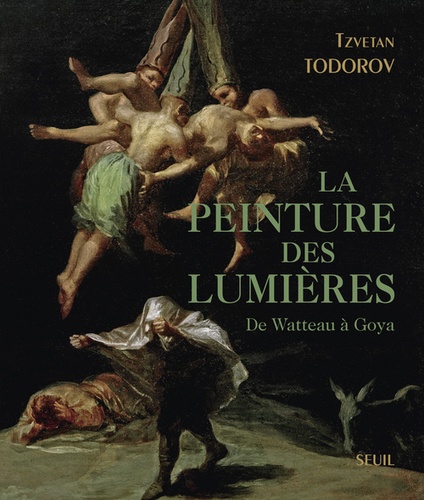

Beaux arts

La peinture des Lumières. De Watteau à Goya

10/2014

Sciences historiques

Parcourir l'histoire. La plage, l'invention du plaisir à la mer, 1 CD audio

01/2007

Musique, danse

Le visage du Christ dans la musique des XIXe et XXe siècle

03/2005

Sociologie

Anatomie sociale de la France. Ce que les big data disent de nous

03/2016

Policiers

La femme du Kilimandjaro

12/2020

Littérature française

Le buveur de temps. Romans & récits intimes

09/2020

Littérature française (poches)

Raphaël. Pages de la vingtième année

06/2011

Beaux arts

Les invasions barbares. Une généalogie de l'histoire de l'art

11/2015

Histoire de France

Guy Mollet. Itinéraire d'un socialiste controversé (1905-1975)

10/2006

Sports

Destin, quand je te tiens...

09/2002

Histoire internationale

Journal 1943-1944

02/2017

Sociologie

De mémoire d'éléphant

10/2000

Critique littéraire

Garder tout en composant tout

11/2001

Développement personnel

Je suis à terre ...

11/2020