Rêv...errance africaine. Aventures d'un bourguignon dans l'Afrique des années 1970

Extraits

BD tout public

Spirou, Tintin et Cie, une littérature catholique ? Années 1930 / Années 1980

01/2010

Comics divers

Les aventures originales de Red Sonja Tome 2 : Les années Marvel. 1977

09/2021

Sociologie

Mes années 1950 et 1960 ou l'éveil d'une sensibilité

06/2016

Poches Littérature internation

Ma fabuleuse enfance dans l'Amérique des années 1950

10/2010

Cinéma

Cinéphilies plurielles dans la France des années 1940-1950. Sortir, lire, rêver, collectionner

11/2019

Photographie

Entre nous. Intimité du chic bohème des années 1960 et 1970

11/2019

Critique littéraire

Le romancier négro-africain francophone et la question des indépendances africaines : 1970-2000

06/2020

Littérature française

Un enfant dans le rétro. Martinique, années 1950

10/2019

Que-sais-je ?

L'analyse transactionnelle

04/2021

Histoire de la photographie

Une avant-garde féministe des années 1970

06/2022

Critique littéraire

Le bilinguisme en procès, cent ans d'errance (1840-1940)

08/2011

Linguistique

Le bilinguisme en procès. Cent ans d'errance (1840-1940)

03/2023

Philosophie

Le vocabulaire des philosophes africains

12/2010

Philosophie

Cinq années de bibliographie érasmienne (1971-1975)

04/1997

Sciences historiques

Organiser les marchés agricoles. Le temps des fondateurs, des années 1930 aux années 1950

09/2012

Philosophie

Philosophies africaines

03/2013

Beaux arts

Au sud d'Eden. Des Américaines dans le Sud de la France (Années 1910-1940)

02/2006

Dictionnaires divers

Expressions des années 1990

06/2023

Dictionnaires divers

Expressions des années 1980

06/2023

Histoire internationale

Les nationalistes hindous. Idéologie, implantation et mobilisation des années 1920 aux années 1990

12/1993

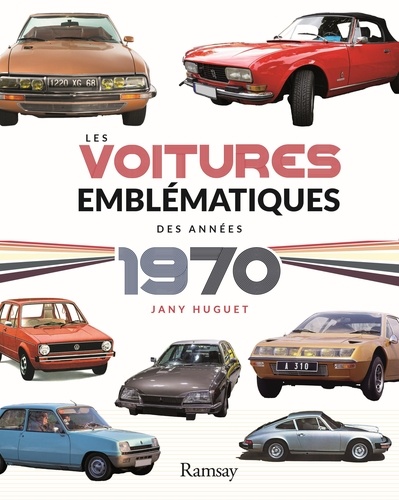

Marques et modèles automobiles

Les voitures emblématiques des années 1970

05/2024

Histoire internationale

Le soutien américain à la Francophonie. Enjeux africains, 1960-1970

06/2010

Histoire de France

Mémoires d'une Afrique française. Texte inédit Tome 2

03/2017

Histoire de France

Mémoires d'une Afrique française. Texte inédit Tome 1

03/2017

Linguistique

Inventorier l'Afrique. La tentation encyclopédique dans l'espace francophone subsaharien des années 1920 à nos jours

02/2021

Littérature française

Le Muzungu. Les aventures d'un étranger en terre africaine

09/2019

Littérature française

Mémoires d'un quartier Intégrale 4 : Evangeline, la suite 1969-1970 ; Bernadette, la suite 1970-1972 ; Adrien, la suite 1972-1973

09/2020

Littérature française

Une aventure africaine. Dans le tumulte de mes jours

03/2020

Economie

Histoire des salaires en France des années 1940 aux années 1960 (1944-1967). Analyse historique et économique d'un système salarial avancé

01/2021

Littérature française

Hors-champ. (1990-2000)

12/2009