Les grands enjeux du XXIe siècle. Les relations internationales depuis 1943

Extraits

Afrique occidentale

Les bandits de la Sénégambie. XIXe-XXIe siècle

03/2021

Sciences historiques

Les amours paysannes (XVIe-XIXe siècle)

04/1993

Généralités

Les grandes dates du XXe siècle

09/2021

Histoire internationale

Berlin et les Juifs. XIXe-XXIe siècles

02/2014

Géopolitique

Les câbles sous-marins. Enjeux et perspectives au XXIe siècle

03/2023

Sciences politiques

Les relations internationales en 80 fiches

11/2015

Géopolitique

Les relations internationales en 50 fiches

03/2024

Histoire internationale

Les îles britanniques au XVIe siècle. L'âge des grandes mutations ?

07/2007

Beaux arts

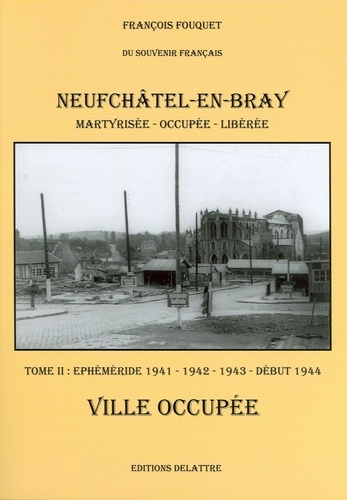

Neufchatel en Bray, tome 2, ville occupée 1941 1942 1943 début 1944. Tome II Éphéméride 1941-1942-1943-début 1944

05/2011

Généralités

Histoire globale des socialismes. XIXe-XXIe siècle

09/2021

Scandinavie

Histoire des pays nordiques. XIXe-XXIe siècle

05/2023

Sciences politiques

Les révolutions du XXIe siècle

05/2018

Histoire et Philosophiesophie

Les utopies du XXIe siècle

11/2018

Economie

Relations monétaires internationales

09/2018

Sociologie

Existences précaires. Etudes de cas : XIXe, XXe, XXIe siècles

04/2019

Sciences politiques

L'usage du référendum dans les relations internationales

01/2018

Sciences historiques

Commémorer les victimes en Europe. XVIe-XXIe siècles

09/2011

Sciences historiques

Générations historiennes. XIXe-XXIe siècle

10/2019

Histoire des mentalités

PEURS URBAINES - XVIe-XXIe SIÈCLE

10/2022

Histoire de la philosophie

Les visionnaires. 1933-1943

09/2022

Littérature française

Les grands poètes du XXè siècle - Michel Abadie

08/2015

Essais

Les architectes et la fonction publique. XIXe - XXIe siècle

10/2022

Histoire internationale

Le Moyen-Orient par les textes. XIXe-XXIe siècle

06/2011

Sciences politiques

La guerre juste. Les enjeux éthiques de la guerre au XXIe siècle

04/2015

Histoire des idées politiques

Les enjeux du XXIe siècle. Réflexions sur l'empire et la démocratie

03/2023

Sociologie

Le Nombre des hommes. La mesure de la population et ses enjeux (XVIe-XXIe siècle)

06/2022

Généralités

Histoire des mobilisations islamistes XIXe-XXIe siècles

02/2022

Géopolitique

Le siècle des défis. Grands enjeux géostratégiques internationaux

04/2021

BD tout public

Wotan Intégrale : Tome 1, 2 et 3 : 1939-1940 ; 1941-1943 ; 1943-1945

04/2014

Sciences politiques

Relations internationales. 6e édition