Le guide pratique de littérature française. Des origines au XXIe siècle

Extraits

Sciences historiques

Histoire des universités. XIIe-XXIe siècle

08/2012

Sciences historiques

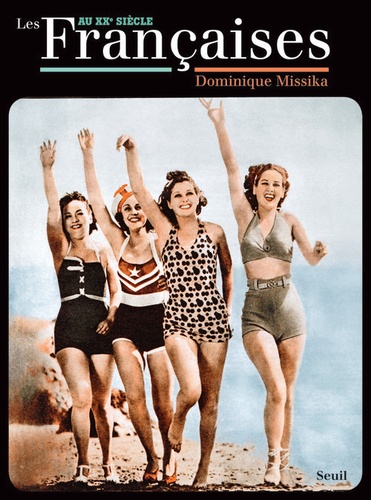

Les Françaises au XXe siècle

10/2014

Ouvrages généraux et thématiqu

Exil, asile : du droit aux pratiques (XVIe-XIXe siècle)

06/2022

Sciences historiques

Le soldat. XXe-XXIe siècle

01/2018

Critique Théâtre

La Scène cannibale. Pratiques et théories de la transgression au théâtre (XVIe-XXIe siècles)

09/2021

Littérature française

Histoire abrégée de la littérature française, de son origine jusqu'au XVIIe siècle. Tome 1

03/2023

Sciences historiques

Histoire de la Gascogne. Tome 1, Des origines au XIe siècle

09/2015

Poésie

Poètes français des XIXe et XXe siècles

06/2007

Critique littéraire

Littératures et musiques dans la mondialisation (XXe-XXIe siècles)

02/2015

Sciences politiques

L'Afrique des savoirs au sud du Sahara (XVIe-XXIe siècle). Acteurs, supports, pratiques

03/2012

Critique littéraire

La littérature au quotidien. Poétiques journalistiques au XIXe siècle

10/2007

Poésie anthologies

La poésie du Portugal des origines au XXe siècle. Edition bilingue français-portugais

10/2021

Sciences historiques

La Population française aux XIXe et XXe siècles

02/1989

Genres et mouvements

Etoffes et littérature. Les étoffes dans la littérature au XIXe siècle

03/2022

Sciences historiques

Histoire de la pédophilie. XIXe-XXIe siècle

04/2014

Théâtre

Au théâtre ! La sortie au spectacle, XIXe-XXIe siècles

12/2014

Haute-savoie

Petite histoire de la ville d'Evian (des origines au XIXe siècle)

02/2022

Généralités

La violence au village. XVIe -XIXe siècle

10/2022

Littérature comparée

Le Monde imaginaire des cathédrales dans les littératures russe et française des XIXe et XXe siècles

12/2022

Religion

Le catholicisme français au rythme du chant et de la musique (XXe-XXIe siècles)

05/2014

Guides gastronomiques

Le pâtissier moderne ou Traité élémentaire et pratique de la pâtisserie française au XIXe siècle

02/2021

Histoire internationale

Histoire de l'Europe. Du XIXe siècle au début du XXIe siècle

09/2014

Histoire de France

L'économie française au XIXe siècle

09/1993

Histoire de la philosophie

Sur peinture francaise au xixe siecle

05/2023

Histoire littéraire

Barthes/Quignard. L'idée de littérature au tournant du XXIe siècle

03/2021

Sciences historiques

Générations historiennes. XIXe-XXIe siècle

10/2019

Histoire des mentalités

PEURS URBAINES - XVIe-XXIe SIÈCLE

10/2022

Afrique occidentale

Les bandits de la Sénégambie. XIXe-XXIe siècle

03/2021

Littérature française

Histoire de la littérature française au moyen âge, comparée aux littératures étrangères

02/2020

Critique littéraire

Le miroir aberrant. Littérature et photographies au XIXe siècle