L'enluminure médiévale

Extraits

Histoire internationale

La société médiévale en Occident

09/2006

Histoire de France

Dictionnaire de la France médiévale

10/1993

Sciences historiques

La femme médiévale au quotidien

08/2015

Sciences historiques

Manuel de héraldique emblématique médiévale

01/2019

Ouvrages généraux et thématiqu

Introduction à la sociologie médiévale

02/2023

Histoire des mentalités

Herboristerie médiévale et plantes magiciennes

10/2022

Archéologie

Archéologie médiévale N° 51/2022

03/2022

Archéologie

Archéologie médiévale N° 52/2022

11/2023

Ouvrages généraux et thématiqu

Mauvais oeil. Une histoire médiévale

02/2024

Histoire de France

Eglise, dissidences et société dans l'Occitanie médiévale

04/2020

Littérature française

L'Eneide médiévale et la naissance du roman

01/1994

Histoire de France

Histoire intellectuelle de l'Occident médiéval

06/2019

Histoire internationale

La civilisation de l'Occident médiéval

03/2008

Loisirs et jeux

Mon château fort à colorier. Avec 1 livret, 1 livre-frise à colorier et 1 planche d'autocollants

05/2018

Ouvrages généraux et thématiqu

Don Quichotte à Versailles - L'imaginaire médiéval du Grand. L'IMAGINAIRE MÉDIÉVAL DU GRAND SIÈCLE

04/2022

Littérature française

Mythes et légendes du chat

01/2013

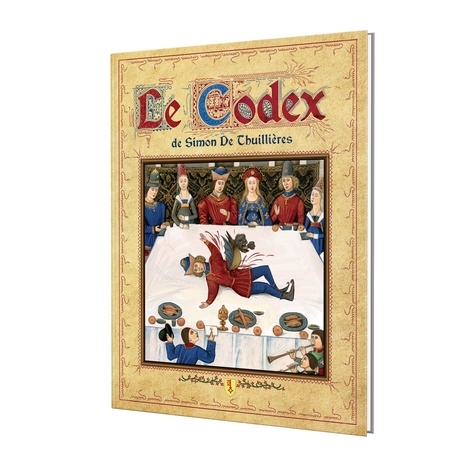

Illustration

Le Codex de Simon de Thuillières

09/2021

Ouvrages généraux et thématiqu

Atlas des guerres médiévales

01/2024

Critique littéraire

Approches langagières de la société médiévale

01/1992

Histoire de France

La vie dans une cité médievale

04/2019

Histoire de France

Les Catégories de la culture médiévale

04/1983

Histoire internationale

Histoire médiévale de la péninsule Ibérique

11/1993

Beaux arts

ETUDES D'ESTHETIQUE MEDIEVALE. Tome 1

07/1998

Théologie

Etudes d'exégèse médiévale. Nouveau Testament

03/2024

Moyen Age - Critique littérair

La métaphore médiévale comme exercice spirituel

02/2024

Littérature étrangère

Littératures médiévales de l'Inde du Nord

01/1991

Historique

Corfino. Un conte médiéval

02/2023

Critique littéraire

Morphologie du français médiéval

01/1997

Histoire de France

L'évêque et le territoire. L'invention médiévale de l'espace

03/2016

Critique littéraire

LINGUISTIQUE MEDIEVALE. L'épreuve d'ancien français aux concours

06/2000