Cahiers de jeunesse. 1926-1930

Extraits

Littérature française

Ma mère avait trois filles. 1945-1962 Une enfance algérienne

07/2009

Littérature française

Marie Chavannes dans son siècle 1876-1966. Transmission et liberté

11/2022

Critique

Une société, un récit. Discours culturel au Québec (1967-1976)

08/2021

Correspondance

André Gide, Pierre Herbart & Elisabeth Van Rysselberghe. Correspondance 1929-1951

03/2023

Sciences politiques

Benoit Carteron. L'indépendance d'un républicain humaniste 1908-1996

09/2014

Ouvrages généraux

Le grand réveil mongol. Entre Chine et Russie (1911-1921)

10/2023

Rock

Alternative Ulster ! Le punk en Irlande du Nord (1976-1983)

09/2021

Revues

Europe N° 113-114, janvier-février 2022 : Joyce / Ulysse / 1922

01/2022

Littérature française (poches)

Journal / Charles Juliet Tome 6 : Lumières d'automne (1993-1996)

11/2013

Histoire de France

La source. Mémoires d'un message : Oudjehane, 11 mai 1956

09/2013

Histoire internationale

Heurs et malheurs du secteur agricole en Algérie. 1962-2012

03/2013

Histoire internationale

La Suisse et la guerre d'indépendance algérienne (1954-1962)

05/2013

Religion

Aime-Georges Martimort. Un promoteur du Mouvement liturgique (1943-1962)

12/2011

Histoire internationale

Coffret Staline. Tome 1, 1929-1941 ; Tome 2, 1941-1953

11/2012

Histoire de France

La Côte d'Opale en guerre d'Algérie (1954-1962)

07/2012

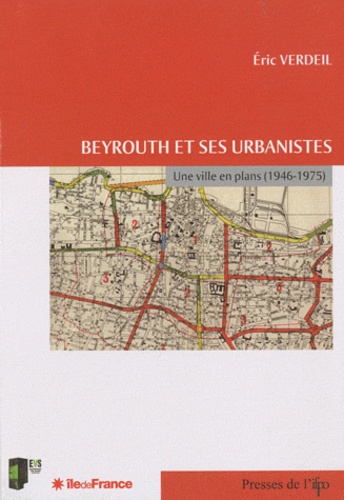

Géographie

Beyrouth et ses urbanistes : une ville en plans (1946-1975)

10/2010

Histoire internationale

Le Liban et la Syrie au miroir français (1946-1991)

05/2010

Philosophie

Parménide L'être 1 - Figure ontologique. Le séminaire 1985-1986

10/2014

Poésie

Le repas. Théâtre, [Paris, Centre Georges-Pompidou, 18 novembre 1996

12/1996

Sciences politiques

Documents diplomatiques français 1962. Tome 2 (1er juillet-31 décembre)

01/1999

Histoire internationale

Universalia 1986. Les événements, les hommes, les problèmes en 1985

03/1986

Histoire internationale

Universalia 1987. Les événements, les hommes, les problèmes en 1986

03/1987

Sociologie

Fragments d'exil. Les carnets d'un émigré (1914-1946)

08/2018

Histoire internationale

1927, la grande crue du Mississippi. Une histoire culturelle totale

03/2019

BD tout public

Les années rouge et noire Tome 3 : 1951-1962 Bacchelli

08/2018

Histoire internationale

Le Sud-Kamerun face à l'hégémonie allemande (1884-1916)

07/2016

Sciences historiques

Noblesse et pouvoir princier dans la Lorraine ducale. 1626-1737

03/2016

Lacan

Le séminaire. Tome 4, La relation d'objet, 1956-1957

02/2021

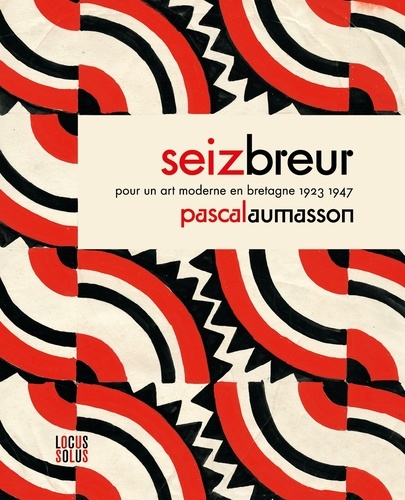

Histoire des arts décoratifs

Seiz Breur. Pour un art moderne en Bretagne 1923-1947

03/2023

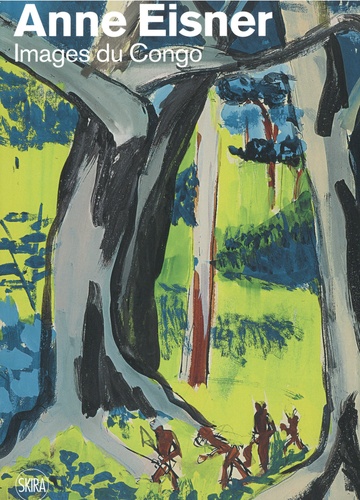

Art contemporain

Anne Eisner Images du Congo. Art et ethnologie 1946-1958

04/2023