La Peinture française au début du XVIIIe siècle, 1690-1721

Extraits

Sciences historiques

Histoire des émotions. Tome 3, De la fin du XIXe siècle à nos jours

10/2017

Musicologie

Ce que la musique fait à l'hypnose. Une relation spectaculaire au XIXe siècle

10/2021

Sociologie

La guerre des civilisations n'aura pas lieu. Coexistence et violence au XXIe siècle

06/2018

Histoire internationale

L'Idée d'Espagne. La difficile construction d'une idendité collective au XIXe siècle

12/2011

Musique, danse

"Si tu vas à Rio...". La musique populaire brésilienne en France au XXe siècle

04/2013

Critique littéraire

D'un siècle l'autre, André Malraux. Actes du colloque de Cerisy-la-Salle

11/2002

Littérature étrangère

Voyages dans la modernite. Deux Ottomans à Paris et à Londres au XIXe siècle

02/2015

Philosophie

Le bel aujourd'hui de la Renaissance. Que reste-t-il du XVIème siècle ?

09/2001

Autres

Noirceur. Race, genre, classe et pessimisme dans la pensée africaine-américaine au XXIe siècle

01/2022

Histoire de l'Océanie

Hécatombe océanienne. Histoire de la dépopulation du Pacifique et ses conséquences (XVIe-XXe siècle)

10/2023

Sports

Hagakure. Ecrits sur la voie du samouraï

12/2005

Généralités médicales

Rapport sur les dangers de l'écrémage du lait et ses conséquences au point de vue de l'alimentation

07/2019

Histoire internationale

L'Europe francophone et la Hongrie au début de la Guerre Froide. Les relations diplomatiques et culturelles entre les pays francophones de l'Europe occidentale et la Hongrie de 1944 à 1956

01/2014

Edition

Histoire et Civilisation du Livre N° 19 : Les livres ont-ils un genre ? (XVIe-XXe siècles)

09/2023

Essais

La photographie est-elle un art ?

11/2023

Religion

Saint Dominique de l'ordre des frères Prêcheurs. Témoignages écrits (fin XIIe - XVe siècles)

10/2019

Littérature française

Le Château des morts, ou la Fille du brigand, chronique hongroise du XVIe siècle

06/2017

Littérature française

Le Château des morts, ou la Fille du brigand, chronique hongroise du XVIe siècle

06/2017

Généralités médicales

Du charlatanisme en médecine et en pharmacie, durant la période moyenne du XIXe siècle

02/2020

Sciences historiques

La foule criminelle. Politique et criminalité dans l'Europe du tournant du XIXe siècle

09/2007

Histoire de France

A la recherche du vrai et du juste. A propos rompus avec le siècle

11/2001

Histoire internationale

Histoire du XXe siècle. Tome 1, 1900 à 1945 : la fin du monde européen

08/2017

Sciences politiques

LA GUERRE AMERICAINE DU GOLFE. Guerre et puissance à l'aube du XXIème siècle

07/1996

Sciences historiques

La femme du capitaine. Guerre, amour et race dans l'Amérique du XIXe siècle

02/2019

Critique Poésie

Une crise du moderne. Science et poésie dans la seconde moitié du XIXe siècle

03/2021

Histoire de France

L'art de la liberté. Doctrines et débats de la Révolution française

11/1991

Sociologie politique

La fabrique française de la société. L'invention de l'espace public

11/2022

Géographie

Atlas politique de la France. Les révolutions silencieuses de la société française

06/2017

Football

La ruine du foot français. Du crash Mediapro à la D3 européenne : à qui la faute ? Edition

06/2022

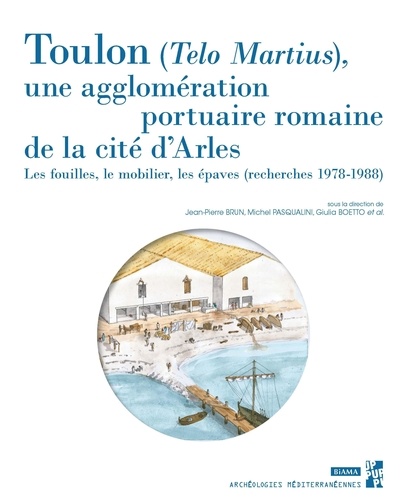

Archéologie

Toulon, Telo Martius, une agglomération portuaire romaine de la cité d'Arles. Les fouilles, le mobilier, les épaves (recherches 1978-1988)

05/2022