Patrice Soulier

Extraits

Dictionnaires français

Dictionnaire Auzou junior. Avec 1 CD-ROM

04/2023

Histoire, Géographie 4e

Histoire-Géographie-EMC 4e. Edition 2022

04/2022

Critique littéraire

Bibliothèque historique. Tome 11 Livre XVI, Edition bilingue français-grec ancien

02/2016

Poésie

Ténèbres

09/2023

Poésie

Pressoir

09/2023

Histoire de l'Eglise

L'origine du christianisme. Une étude historique

01/2024

Policiers

De bons voisins

01/2012

Poésie

Rusticatio Civitati Piratarum. La Ville des pirates

09/2023

Cinéma

Mémoires d'un arythmique

11/2015

Littérature française

Pension alimentaire

08/2007

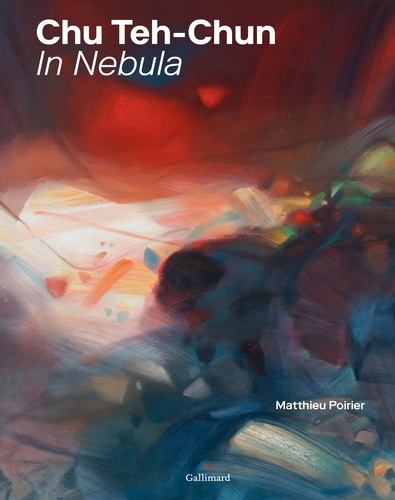

Monographies

Chu Teh-Chun. In Nebula, Edition bilingue français-anglais

04/2024

Calendriers et agendas

Almanach des pompiers

08/2020

Critique littéraire

Pourquoi ce monde. Clarice Lispector, une biographie

03/2012

Philosophie

Lénine a marché sur la lune. La folle histoire des cosmistes et transhumanistes russes

01/2022

Beaux arts

Kim En Joong et le cabanon de Saint-Paul

02/2013

Littérature française

Le bois du chapitre. Verdun, 14-18

02/2023

Immigration

Les 21 du Porthos

04/2023

Littérature française

Voyages extraordinaires. L'Ecole des Robinsons et autres romans

02/2024

Littérature étrangère

Et les hippopotames ont bouilli vifs dans leurs piscines

05/2012

Design

Tendance, vous avez dit tendance ?

09/2023

Actualité et médias

Le mythomane. La face cachée d'Alain Soral

09/2015

Romans historiques

L'épée de l'empereur. Mons sous les occupations française, hollandaise et allemande

12/2015

Sciences historiques

La fin du village. Une histoire française

09/2012

Actualité médiatique internati

Confessions d'un bon à rien. Mémoires

03/2022

Droit constitutionnel

Morale et Politique. Ou les vacances de la probité

03/2023

Archéologie

Revue archéologique N° 2/2023 : Varia

11/2023

Ecrits sur l'art

La folie du regard

03/2023

Sociologie

Revue Lignes N°69. LOGIQUES CONSPIRATIONNISTES (Précis de décomposition politique)

11/2022

Critique

Les Parias

03/2022

Archéologie

Des couvents fragiles. Pour une archéologie des établissements mendiants (France méridionale, Corse, Ligurie, Piémont)

10/2023