Correspondance. 1915-1963

Extraits

BD tout public

Chez les toubibs

08/2014

Histoire de France

Verdun. La plus longue et sanglante bataille de la Grande Guerre

02/2016

Littérature russe

Mes premiers honoraires

03/2021

Histoire internationale

Leaders assassinés en Afrique centrale 1958-1961. Entre construction nationale et régulation des relations internationales

04/2020

Histoire de France

Ce matin-là, 2 novembre 1943. Une famille frontalière dans les tourmentes de l'histoire

04/2020

Histoire internationale

Sangmélima, histoire coloniale d'une ville forestière du Sud-Cameroun. Politique - Economie - Société - (1907-1960)

07/2019

Histoire internationale

Mademoiselle Louisa de Swarte, 25 août 1863-20 février 1888. Souvenir offert à sa famille

01/2021

Histoire internationale

Les Intellectuels français et la guerre d'Espagne. Une guerre civile par procuration (1936-1939)

04/2019

Sciences politiques

La France et les restitutions allemandes. Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, 1943-1954

02/1999

Littérature étrangère

Guerre dans le Val d'Orcia. Un journal de la guerre en Italie, 1943-1944

11/2011

Religion

La folie de la croix. Sainte Gemma Galgani (1878-1903) : L'effusion de l'amour

11/1978

Histoire de France

Algérie 1954-1962. Lettres, carnets et récits des Français et des Algériens dans la guerre

02/2012

Cinéma

Le film noir français face aux bouleversements de la France d'après-guerre (1946-1960)

10/2014

Histoire internationale

Une femme d'honneur au miroir des faits. La féminisation dans la gendarmerie (1983-2005)

06/2008

Philosophie

La saga des intellectuels français. Tome 1, A l'épreuve de l'histoire (1944-1968)

09/2018

Sciences historiques

Billets et Chroniques. Mille ans de souvenirs dans le Courrier de l'Ouest (1960-2009)

12/2012

Sciences politiques

Ils ont tué monsieur H. Congo, 1961. Le complot des mercenaires français contre l'ONU

04/2019

Critique littéraire

Jeunesse et littérature. Les livres d'adolescents en RFA et RDA de 1964 à 1977

12/1981

Histoire de France

La vie inimitable. Dans les maquis du Trièves et du Vercors en 1943 et 1944

06/2014

Droit

LA PERSONNE, LA FAMILLE ET LE DROIT. 1968-1998 : Trois décennies de mutations en Occident

12/1999

Histoire internationale

Histoire des Togolais, Des origines aux années 1960. Tome 3, Le Togo sous administration coloniale

06/2011

Histoire internationale

Citoyens du monde. Le Brésil face à l'holocauste et aux réfugiés juifs (1933-1948)

12/2016

Beaux arts

Après la fin. Suspensions et reprises de la peinture dans les années 1960 et 1970

12/2017

Religion

Pèlerin à travers la terre. Passion d'une attente II et Pages inédites (1979-1983)

01/2019

Histoire internationale

Hommage à la révolution espagnole. Les Amis de Durruti dans la guerre civile 1936-1939

09/2019

Mort

Que mon fiat devienne magnificat ! Ma fille Delphine, une comète pour le ciel (1959-1969)

02/2021

Histoire de France

Années d'Algérie 1959-1968. Trois ans sous régime français, six ans sous régime algérien

03/2014

Histoire de France

L'armée française pendant la guerre d'Algérie. Une chronologie mensuelle, mai 1954 - décembre 1962

11/2019

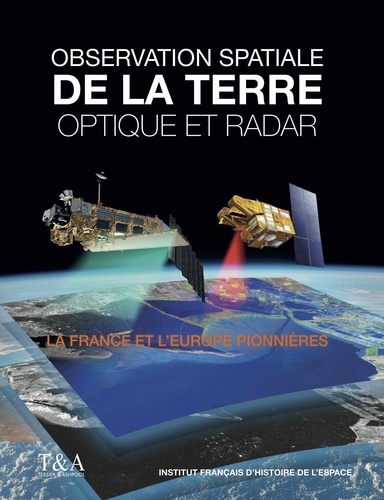

Sciences de la terre et de la

Observation de la Terre optique et radar. La France et l'Europe pionnières 1960-2010

02/2016

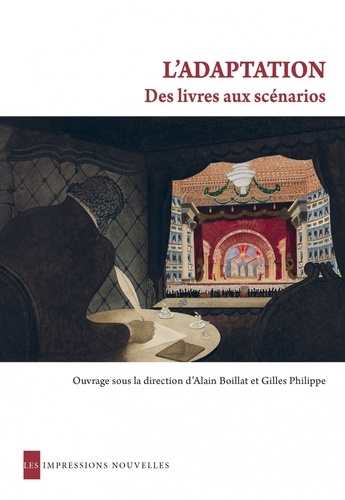

Cinéma

L'adaptation : des livres aux scénarios. Approche interdisciplinaire des archives du cinéma français (1930-1960)

03/2018