1951-1967 Les Américains à Châteauroux

Extraits

Histoire internationale

Algérie, la terre, la tribu, l'armée, l'émigration. Etudes 1971-1988

05/2019

Musique, danse

Alexandre Tansman, un musicien entre deux guerres. Correspondance Tansman - Ganche (1922-1941)

09/2018

Poésie

Textes pour un poème . Suivi de Poèmes pour un texte 1949-1991

03/2020

Histoire de France

Achille Béraud. Carnet de guerre d'un Mollanais, août 1914 - juillet 1915

07/2018

Sciences historiques

La catastrophe invisible. Histoire sociale de lhéroïne (France, années 1950-2000)

02/2018

Photographie

Dr. Paul Wolff & Tritschler. Light and Shadow, Photographs from 1920 to 1950

01/2018

Sciences historiques

Le déshonneur dans la République. Une histoire de l'indignité, 1791-1958

11/2008

Sociologie

Combat 1941-1974. Une utopie de la Résistance, une aventure de presse

09/2013

Religion

Une image parcourt la terre. 1915-2015 L'image mariale de Schoenstatt

03/2018

Penser l'écologie

Konrad von Moltke (1941-2005). Petite et grande histoire de l'environnement

02/2021

Histoire de France

Journal de marche d'un fantassin allemand 1941-1945. "C'était ainsi"

06/2006

Histoire de France

Le maquis rouge. L'aspirant Maillot et la guerre d'Algérie, 1956

09/1997

Ecrits sur l'art

Ce qui est arrivé par la peinture. Textes et entretiens, 1953-2006

02/2022

Eglise de Lyon

Cinquante ans au service de l'Eglise de Lyon (1971-2021). Traces...

04/2021

XXe siècle

Rémele Tome 2 : Un petit voyou strasbourgeois d'après-guerre (1948-1953)

06/2022

Première guerre mondiale

Impressions d'un réserviste de la Territoriale. Carnets de guerre en 1915

05/2021

Littérature française

1954, la tragique année d'or. Football et fin de l'Empire

11/2021

Empire colonial

Un médecin militaire aux colonies. Joseph Briand (1897-1921) - Afrique, Asie, Dardanelles

10/2021

Histoire de France

Mourir pour l'Indochine. Carnets de guerre et de captivité (1945-1954)

04/2014

Anthologies

Recueil de préfaces de romans du XVIIIe siècle. Tome 2, 1751-1800

03/2023

Cinéma

People Bazaar. Souvenirs d'un infiltré dans le beau monde 1950-2000

10/2016

Guerre d'Indochine

Historia N° 900, décembre 2021 : Quand l'Indochine était française (1856-1956)

11/2021

Musique, danse

André Claveau. Ne m'oubliez pas (1911-2003), avec 1 CD audio

04/2014

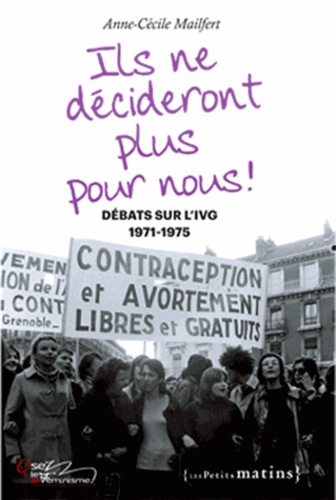

Faits de société

Ils ne décideront plus pour nous ! Débats sur l'IVG, 1971-1975

01/2015

Histoire internationale

Servir. Mémoires désabusés d'un commis de l'Etat, Tunisie 1971-2011

10/2012

Histoire ancienne

Autour du petit-chasseur. L'archéologie aux sources du Rhône (1941-2011)

11/2011

Sciences historiques

Occupation, épuration, reconstruction. Le monde de l'entreprise au Havre (1940-1950)

12/2012

Critique littéraire

Le Figaro littéraire. Vie d'un hebdomadaire politique et culturel (1946-1971)

06/2010

Psychologie, psychanalyse

Eugène Minkowski 1885-1972 et Françoise Minkowska 1882-1950. Eclats de mémoire

12/2009

Histoire de France

La Voix du Nord clandestine 1941-1944. Tome 1, Engagements et combats

03/2011