Refuges lointains

Extraits

Littérature française

Blida et des poussières... Une Algérie dans le miroir

12/2006

Histoire du droit

La danse du pendule. Les juristes et l'internationalisation des droits de l'homme, 1920-1939

07/2021

Biographies

Toute ma vie. Journal intégral, Tome 2. 1940-1945

09/2021

littérature ukrainienne

Hommage à l'Ukraine

Le 24 février 2022, quand l'armée russe a envahi l'Ukraine, la stupeur et la tristesse ont saisi le monde entier. Ont commencé à affluer dans nos médias des noms qui, jusqu'ici, ne nous étaient guère familiers, teintés de la couleur des combats et de la tragédie : Boutcha, Marioupol, Kharkiv, la mer d'Azov, Dnipro... Mais que connaissons-nous vraiment de ce pays voisin ?

Terre d'au-delà des Carpates, où les rivières coulent à travers des forêts et des steppes, l'Ukraine est aussi un pays à la culture millénaire, doté d'une scène littéraire foisonnante, encore trop peu connue en France. Nous avons donc demandé à quinze autrices et auteurs ukrainiens, de tous âges, tous milieux et toutes régions, russophones et ukrainophones, de nous raconter le lieu qui, pour eux, symbolise "leur" Ukraine. Ainsi, Kateryna Babkina nous parlera de Bakota, un village partiellement englouti par un lac de barrage dans la région de Ternopil. Artem Tchekh confrontera la Polésie, région du nord de l'Ukraine où il combat aujourd'hui et celle de Tcherkassy où il a grandi, l'enfance et l'âge adulte, la guerre et la paix.

Le poète Boris Khersonsky évoquera la ville d'Odessa tandis que Lyubko Deresh nous entraînera dans la péninsule de Trakhtemyriv, sur le Dniepr, connue pour être l'Atlantide ukrainienne. Anastasia Levkova racontera la Crimée à travers les témoignages qu'elle a recueillis des Tatars de Crimée réfugiés en Ukraine depuis l'annexion de 2014. Petro Yatsenko brossera le portrait de Kriukivshchyna, une de ces villes cossues de la banlieue ouest de Kyiv qui représentaient une forme de rêve ukrainien et qui se sont retrouvées confrontées en quelques jours à la violence de l'invasion russe. Et bien d'autres encore...

Dirigé par Emmanuel Ruben et remarquablement traduit par Iryna Dmytrychyn, ce recueil de textes inédits permettra aux lecteurs français d'appréhender l'Ukraine contemporaine à travers la littérature. Traduit de l'ukrainien et du russe par Iryna Dmytrychyn Préface d'Emmanuel Ruben et Iryna Dmytrychyn Ouvrage publié sous la direction d'Emmanuel Ruben

10/2022

Littérature française

Un chien à ma table

BD tout public

Dictionnaire illustré de la bande dessinée belge sous l'Occupation

04/2013

Etats-Unis (XXe et XXIe siècle

Kosher Nostra. Le roman vrai des mafieux juifs américains, 1920-1940

06/2021

Algérie

Algérie 1962. Une histoire populaire

01/2022

Romans historiques

Guerre et femmes Tome 3 : L'odeur de la poudre (1916)

04/2012

Histoire internationale

Le développement du système politique tibétain en exil

02/2013

Religion

Biographie d'Yvonne-Aimée de Malestroit (1901-1951). Tome 4, La grande épreuve et les gloires (1932-1946), L'irrésistible ascension

12/2001

Littérature française

Noires saveurs ou les larmes de l'exode

07/2015

Sciences historiques

Itinéraires d'internés du camp de Gurs (1939-1945)

04/2016

Littérature anglo-saxonne

Le dévoué

10/2022

Poésie

Notre âme ne peut pas mourir

05/2022

Contes et nouvelles

Refusons l'inhumain ! Les écrivains aux côtés des migrants

05/2022

Littérature anglo-saxonne

Les âmes errantes

08/2023

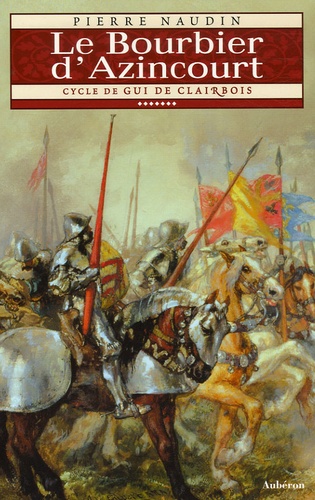

Romans historiques

Cycle de Gui de Clairbois Tome 7 : Le Bourbier d'Azincourt

03/2006

Littérature française

Joyeux animaux de la misère Tome 1

03/2014

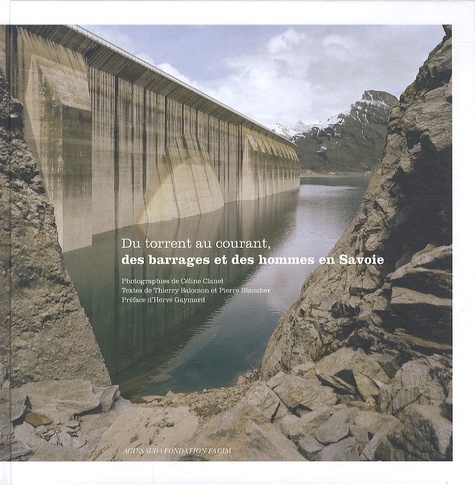

Photographie

Du torrent au courant, des barrages et des hommes en Savoie

04/2011

Littérature française

Fragments de vie ordinaire

03/2023

Littérature française

Une anglaise à bicyclette

06/2011

Littérature érotique et sentim

Ces dames de Lesbos. Nouvelles érotiques

04/2018

Philosophie

Innerarity

09/2017

Connaissance de soi

Revenir à l'essentiel de sa vie

03/2023

BD tout public

Hellenik Blues

06/2009

Beaux arts

Limbes

04/2018

Littérature française

L'exercice du skieur

01/2024

Critique littéraire

Mérimée et la Russie

04/2014

Littérature française

Michel buhler helvetiquement votre

11/2022