Fermeture bibliothèques angleterre

Extraits

Esotérisme

Livre Jaune n°2. La guerre des francs-maçons

11/2011

Histoire de France

Journal 1940-1944. "Que passent les heures, les jours, les nuits et que la France renaisse"

03/2019

Histoire ancienne

Le couvent des Cordeliers du Mont Beuvray. Histoire et archéologie

01/2018

Critique littéraire

La Bible d'Amiens ; Sésame et les lys. Et autres textes

04/2015

Romance historique

Recueil des 4 nouvelles M. Winterbourne

12/2022

Régionalisme

Le Chevalier Bayard héros national suivi d'un Petit dictionnaire des personnages les plus importants de son époque (1476-1524)

07/1990

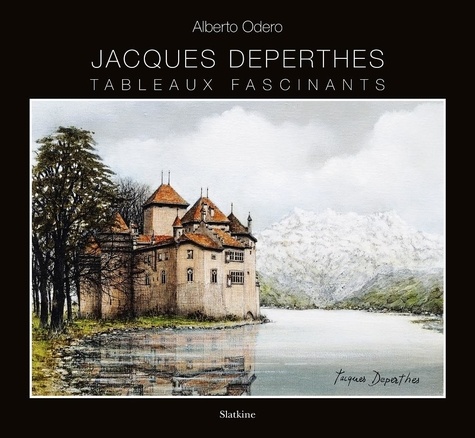

Monographies

Jacques Deperthes. Tableaux fascinants

10/2022

Littérature étrangère

The Picture of Dorian Gray

09/2018

Romance historique

A la conquête de sa liberté

10/2022

Moyen Age

Les Reines maudites Tome 2 : Anne Boleyn. L'obsession d'un roi

09/2023

Littérature érotique et sentim

Juste une mise au point. Romance

09/2019

Russie

Voyage au pays des Ze-Ka suivi de Le Chemin vers l’Occident

11/2022

Littérature érotique et sentim

Les Concubines de la directrice - GrandsClassiques.com

03/2018

Théâtre - Pièces

La statue de temps

04/2021

Littérature Allemande

La lumière des jardins. Edition bilingue français-allemand

03/2021

Pléiades

Le grand Meaulnes. Suivi de choix de lettres, de documents ; Esquisses du roman

03/2020

Sociologie

Oeuvres complètes. Tome 15, Le mythe vertuiste et littérature immorale

01/1971

Esotérisme

H. P. Blavatsky et les maîtres de la sagesse

09/2020

Romans historiques

Le livre des noms oubliés

07/2023

Littérature française

Le bois du chapitre. Verdun, 14-18

02/2023

Poésie

A la source du vivre et du voir. Suivi de Le cinquième livre des macchabées

03/2021

Littérature érotique et sentim

La Dernière Reine

07/2019

Littérature française

D artagnan contre cyrano de bergerac volume i le chevalier mystere. Un roman historique de paul fe

02/2023

Critique littéraire

Mérimée et la Russie

04/2014

Pléiades

Œuvres

09/2019

Musique, danse

Ivanhoé (réduction). cantate sur un poème de Victor Roussy pour solistes et orchestre

01/2018

Sciences historiques

L'esprit des sourds. Volume 1, Les signes de l'Antiquité aux premières institutions : le choc des représentations

01/2019

Littérature française

Comme Ulysse

08/2015

Littérature anglo-saxonne

Passé et présent

11/2023

Littérature érotique et sentim

Mémoires de J. Casanova de Seingalt, écrits par lui-même Tome 8 : Première partie

03/2018