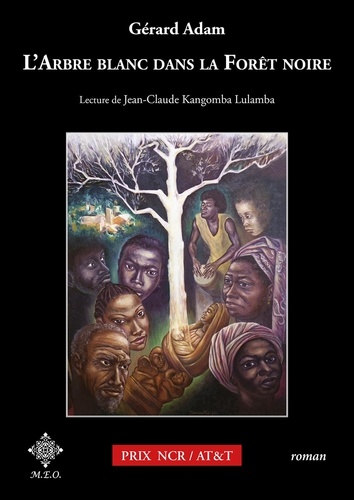

L'Arbre blanc dans la Forêt noire

Premier roman de Gérard Adam, publié en 1988, âL'Arbre blanc dans la Forêt noireâ s'est vu décerner le prestigieux prix NCR (AT&T), qui a installé d'emblée l'auteur parmi les écrivains en vue de la Belgique francophone. Un jeune médecin belge, Ghislain Desaive, débarque à Vonzo, petite agglomération de Kalibie (Afrique centrale), pour y prendre la tête d'un hôpital missionnaire dans le cadre de la coopération belgo-kalibienne. Il va y découvrir l'Afrique et ses sortilèges par l'intermédiaire de personnages fascinants, Dyana, la jeune religieuse noire, Malu dont il fera sa compagne, Gakuba, le politicien en disgrâce, Binda Pasi, le sculpteur, Lemmie et Sebas, les musiciens errants, Marcel, le coopérant-poète dont les oeuvres, jamais montrées, disparaîtront dans la tourmente... Roman de prise de conscience et de découverte de l'autre. Roman d'aventures aussi, avec la révolte du Bas-Fleuve contre un pouvoir dictatorial reposant sur une corruption institutionnelle et la mise en coupe des richesses nationales. Une révolte à laquelle met fin une intervention des parachutistes français et belges sous des prétextes humanitaires, en fait pour maintenir le régime en place. Vaste fresque aux multiples résonances, ce roman est une méditation sur un continent accablée de tous les maux mais immensément riche d'avenir, en même temps qu'un plaidoyer pour l'enrichissement par la découverte et l'acceptation de l'autre. Complété d'une lecture de Jean-Claude Kangomba, écrivain et essayiste congolais. On sent qu'il s'agit là d'un écrivain qui n'en est plus à ses débuts, à l'intérieur même de son premier livre, que ce roman a été longuement porté. Ce qui l'atteste, c'est une qualité d'écriture qui ne vient jamais nuire à l'efficacité du récit, lequel est très rythmé, très passionnant, avec un très grand art du suspense, mais le style vient toujours étayer l'entreprise. Ce qui nous a convaincus, c'est la conjonction de la sincérité absolue d'un propos, de la charge d'humanité et d'un extraordinaire travail sur l'écriture. C'est aussi la qualité polyphonique de ce livre qui ne sacrifie pas un seul instant au pittoresque ou à la couleur locale, mais sait mêler adroitement des réalités parfois très difficiles à affronter et la charge du fantasme. (Pierre MERTENS, RTBF, émission "âParoles et musiqueâ") Un livre qui soulève les questions les plus fondamentales [... ] J'ai lu ce livre d'une seule traiteâ ; c'est un roman de 450 pages, qui se lit avec un plaisir, une fébrilité extraordinaires [... ] Il s'agit d'un des romans les plus importants de ces derniers mois... (Jean-Pol HECQ, RTBF-émission "âRencontresâ") C'est un gros roman, touffu, avec beaucoup d'événements et de personnages, mais le lecteur ne se perd pasâ ; il est pris par l'intrigue, et la progression dramatique. [... ] C'est un livre très critique, mais jamais manichéen [... ] Il y a toute une part de réflexions sur les relations Nord-Sud, bien sûr, mais ces questions viennent comme naturellement, dans les dialogues, etc. Il n'y a jamais de passage théoricien [... ] Un roman initiatique, où l'on trouve beaucoup de réflexions sur le sens à donner à sa vie, mais introduites habilement, insérées tout naturellement dans le texte. Peut-être est-ce entre les lignes qu'on trouve des réponses. C'est un livre ouvert, qui offre au lecteur des possibilités de s'interroger lui-même. (Anne-Marie LA FERE, RTBF - émission "âActuel 3â") Ce qui est passionnant dans ce livre, c'est que l'Afrique est vraiment ressentie. L'auteur en a une perception, une découverte toujours très neuve, très vive [... ] Des personnages extraordinaires jalonnent le récit. (Marie-Eve STEVENNE, RTBF - émission "âL'échappée belgeâ") [Trad. du néerlandais]. La décision [du jury NCR] a été unanime, parce que ni moi ni les autres membres n'avaient jamais rencontré un tel cas d'un auteur que l'on voit accoucher de son talent au fur et à mesure de la lecture. C'est vraiment un livre extraordinaire et je ne me souviens que d'une seule expérience semblable avec un auteur néerlandophone [... ] celle-là était restée pour moi comme une sorte de petit diamant. "L'Arbre Blanc dans la Forêt Noire" n'est pas un petit diamant, c'est un grand et lourd diamant. Une lecture passionnante. (SEMPER) Je vous conseille de lire le roman de ce "âdrôleâ" d'Européen (Robert EKOFO - TAM-TAM) Un témoignage exceptionnel [... ] Parmi les centaines de livres parlant de la coopération, voici à mon avis le premier livre vrai, qui vous envoûte totalement. (Marcel PERREAUX - Arlon-Carrefour) Un témoignage privilégié. (Eddy PRZYBYLSKI - LA DERNIERE HEURE) Un récit foisonnant, une épaisseur végétale et romanesque (Michel LAMBERT - TELE-MOUSTIQUE) Un très beau souffle, un livre musclé, aux dialogues percutants, qui se lira comme une fresque. Un récit traversé par une sorte de fièvre. (Francis MATTHIJS, LA LIBRE BELGIQUE) Une plume magique [... ] un film somptueux [... ] un récit profondément humain [... ] un magnifique plaidoyer en faveur de la complémentarité des races [... ] un ouvrage d'une rare densité [... ] un premier roman exceptionnel. (Henry LAGNEAUX - INDICATIONS) En plus du plaisir de nous offrir des descriptions colorées et des paysages qui nous plongent dans une atmosphère tout à fait particulière, ce roman qui nous propose de nombreux éléments de réflexion sur le devenir d'un continent "âqu'il faut aimer pour y survivreâ" (C. MEERT - NEGRISSIMO) Auteur d'une vingtaine de romans et recueils de nouvelles, Gérard Adam a été médecin militaire. Il été coopérant au Zaïre, a participé à l'Opération Kolwezi en 1978 et a été Casque bleu en Bosnie-Herzégovine en 1994. Il dirige à Bruxelles la maison d'édition M. E. O.

12/2023