Odile Wattel

Extraits

Ethnologie

Maladie et santé selon les sociétés et les cultures

08/2011

Actualité politique France

Jean-Pierre Chevènement. Le dernier des jacobins

11/2021

Littérature française

21 nuances de voisinage

11/2014

Généralités

Le Miroir d' dipe. Penser l'esclavage. Penser l'esclavage

09/2023

Enseignement secondaire 1er cy

Espagnol 2e année A1-A2 El nuevo A mi me encanta ! Livre de l'élève, Edition 2013, avec 1 CD audio MP3

04/2013

Ouvrages généraux

D'artagnan et les mousquetaires du roi : aux sources du mythe.

10/2023

Enseignement secondaire 1er cy

Espagnol 2e année. Cahier d'activités

04/2013

Littérature française

Le voyageur sur la terre

05/1989

Littérature française

La disparue du viaduc

09/2023

Littérature française

Une histoire des trente glorieuses

10/2023

Littérature Allemande

Gaspard Hauser ou la paresse du coeur

03/2023

Littérature française

L'HORTUS DELICIARUM le manuscrit retrouvé tome 1 Herrade de Landsberg

Sectes, francs-maçons, ésotérisme, érotisme, raisons d'Etat, service de police parallèle, gastronomie, actualité locale, amitié, amour et sensibilité sont les ingrédients de ce roman policier historique régional. Au fil des pages, nous rencontrerons Tomi Ungerer, Germain Muller, le rayon vert de la cathédrale de Strasbourg et assisterons à la naissance du drapeau européen ; la première mise sur le marché du foie gras de Strasbourg aux environs de 1784 ; un repas vigneron typique des années d'après-guerre, mais aussi quelques richesses de la table alsacienne ; le sommet de l'OTAN et ses tracas au quotidien, les élans amoureux d'une adolescente Iranienne, la complicité amicale d'une jeune Espagnole, l'aide d'un ami gitan (l'Alsace n'a-t-elle pas été de tout temps une terre d'accueil ? ) et bien entendu Michèle et Charles, véritables parents adoptifs de mon héros.

Et puis, nous découvrirons des personnages éminents du XIIème siècle, tel Théophilus Presbyter, auteur d'une encyclopédie du savoir technique du Moyen Age dans le domaine de l'art et de l'artisanat, l'archevêque Malachie d'Armagh, proche de Saint Bernard de Clairvaux et une correspondance épistolaire entre Hildegarde von Bingen et Herrade de Landsberg. Enfin, il s'agit de ne pas oublier qu'une prédiction...

mais chut, n'en dévoilons pas de trop !

08/2010

Agendas adulte

Agenda Prier. Edition 2023

Perrault

Contes de Perrault

10/2021

Romans historiques

Cycle d'Ogier d'Argouges N° 7 : L'épervier de feu

08/1997

Poésie

Totem normand pour un soleil noir

10/2020

Littérature française

Le passé défini. Tome 3, journal 1954

09/1989

Histoire littéraire

La littérature. Une infographie

11/2022

Agendas adulte

Agenda Prier. Edition 2024

06/2023

Sociologie

Nos apocalypses. Ce qui nous lie quand le mal nous frappe

09/2022

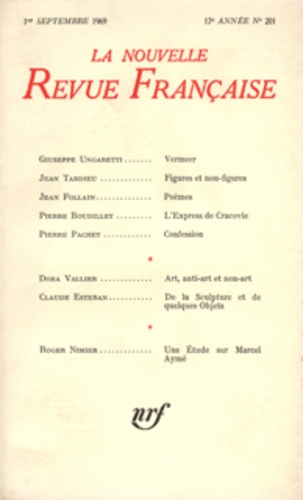

Critique littéraire

La Nouvelle Revue Française N° 201 sept 1969

09/1969

Linguistique

Etudes de Linguistique Appliquée N° 207, juillet-septembre 2022 : La reformulation : un lieu d’articulation entre la linguistique et la didactique des langues. 1e édition

01/2023

Revues de droit

Revue Droit & Littérature N° 6/2022

06/2022

Pléiades

Oeuvres complètes. Tome 3, Oedipe ; La toison d'or ; Desseins de la toison d'or ; Sertorius ; Sophonisbe ; Othon ; Agesilas ; Attila roi des huns ; Tite et Bérénice ; Psyché, Pulchérie ; Suréna général des parthes ; Les trois discours sur le poème dramati

09/1987

Psychologie, psychanalyse

L'HOMME AUX RATS. Journal d'une analyse

11/1996

Mélanges

Mélanges en l'honneur de Pierre-Yves Verkindt

10/2022