Quentin Jardon

Extraits

Non classé

Et la vie continue

Criminalité

Jure sous influence

11/2022

Edition

L'édition au XIXe titre siècle : acteurs, territoires, spécialités. Histoire et civilisation du livre, vol. XVIII

12/2022

Histoire des sciences

Science moderne, science globale. Circulation et construction des savoirs entre Asie du Sud et Europe, 1650-1900

03/2022

Actualité médiatique France

Les produits toxiques, le vrai du faux. Glyphosate, radioactivité, médicaments… Quels risques pour la santé ?

09/2022

Connaissance de soi

Eveil au choix - Au-delà de l'ego. Découvrir le possible, l'amour et divin

05/2023

Andersen

Poucette

06/2023

Littérature française

Profanes

01/2013

Littérature française

Pandora

05/1980

Beaux arts

Lavis

01/2021

Littérature française

St Ex. Un prince dans sa citadelle

09/2021

Histoire régionale

VAUCLAIR. Un site cistercien

09/2021

Actualité et médias

Cinq ans avec Mandela

04/2011

Monographies

A Woman's Voice is Revolution

02/2023

Cinéma

Sous tant de paupières. Bergman avant la mondialisation des écrans

11/2010

Théâtre

L'Echange

06/2011

Sciences politiques

Tchad : démocratie, crimes, tortures et mensonges d'Etat. Autopsie d'un assassinat annoncé le 3 février 1999, programmé et exécuté le 3 février 2008

05/2010

Poches Littérature internation

Nouvelles et théâtre

04/2011

Poésie

Encore une Fois

06/2020

Critique littéraire

Europe N° 1065-1066, Janvier-Février 2018 : Roland Dubillard ; Arthur Adamov

01/2018

Poésie

Khlebnikov pleure. Edition bilingue français-allemand

09/2020

Religion

Du Mékong à la place Saint-Pierre. 20 000 km à la rencontre des chrétiens

05/2019

Philosophie

Cahiers de médiologie N° 3 : Anciennes nations, nouveaux réseaux

04/1997

Beaux arts

Peintures et stucs d'époque romaine. Etudes toichographologiques

01/2021

BD tout public

Le moi noir

01/2020

Photographie

Terres nues

10/2018

Policiers

Terminus Belz

01/2014

Histoire littéraire

Les Labyrinthes. Vingt mille ans de métamorphoses

09/2023

discriminations, exclusion, ra

Notre France noire. De A à Z

10/2023

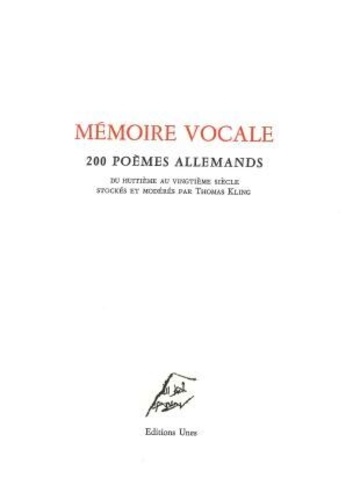

Poésie

Mémoire vocale. 200 poèmes allemands du huitième au vingtième siècle stockés et modérés par Thomas Kling, Edition

02/2023