Delphin Djekouada Mbai-Ornum

Extraits

Sports

Quand j'étais Superman

09/2011

Histoire de France

Lettres, notes et portraits. 1928-1974

Histoire internationale

Parcours d’une famille juive

09/2020

Histoire internationale

La société civile face à l'Etat dans les traditions chinoise, japonaise, coeéenne et vietnamienne

01/1994

Droit public

La déontologie gouvernementale

04/2022

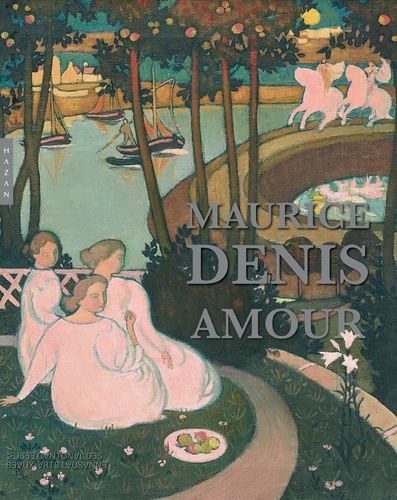

Art du XXe siècle

Maurice Denis. Amour, 1888-1914

02/2021

Matériaux de construction

NF DTU 51.2 parquets collés

05/2023

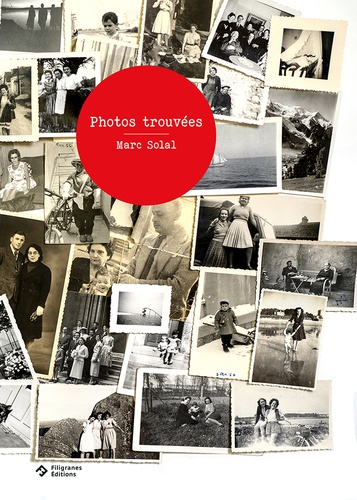

Essais

Photos trouvées

09/2022

Autres collections (6 à 9 ans)

Les Petites Filles Modèles

05/2021

Théâtre - Pièces

Théâtre. Coffret en 26 volumes

05/2021

Economie

Principes de l'économie. 5e édition

01/2019

Essais

Ma vie et le cinéma. Mémoires intempestifs Tome 1 (1931-1981)

12/2021

Essais

Ma vie et le cinéma. Mémoires intempestifs Tome 2 (1981-2021)

12/2021

Edition

Histoire et Civilisation du Livre N° 19 : Les livres ont-ils un genre ? (XVIe-XXe siècles)

09/2023

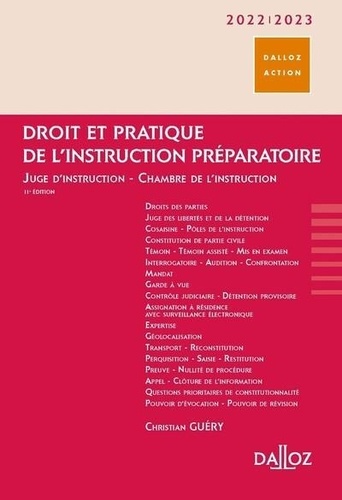

Droit pénal

Droit et pratique de l'instruction préparatoire. Juge d'instruction - Chambre de l'instruction, Edition 2022-2023

05/2022

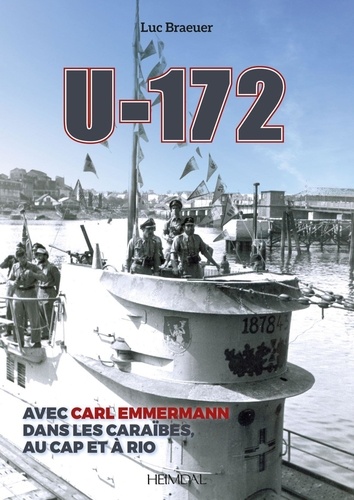

Non classé

U-172_ AVEC CARL EMMERMANN DANS LES CARAÏBES, AU CAP ET A RIO

06/2019

Théâtre

Les Cenci

07/2011

Guides de France

Sur les pas de Jean-Jacques Rousseau. Guide de découvertes insolites en pays de Savoie

06/2012

Histoire de France

Chantres maudits de l'Europe nouvelle ! Conférences du Groupe Collaboration

08/2014

Littérature française

"L'Hôte". La nouvelle d'Albert Camus et la BD de Jacques Ferrandez dans le contexte colonial

04/2014

Droit

Les grands arrêts de la jurisprudence administrative. 22e édition

08/2019

Critique littéraire

Histoire Auguste. Tome 4, 3e partie, Vies des trente tyrans et de Claude, Edition bilingue français-latin

10/2011

Critique littéraire

Les Trente premières années

02/1994

Préhistoire

Caune de l'Arago. Tome 10, Les restes humains du Pléistocène moyen de la caune de l'Arago

01/2023

Histoire de France

Gazage de concentrationnaires au château de Hartheim. L'action 14f13 1941-1945 en Autriche annexée, nouvelles recherches sur la comptabilité de la mort

11/2010

Histoire de l'Eglise

La grande histoire de la messe interdite. Réflexion sur La Messe de nos jours

02/2021

Géopolitique

Déjeuners avec les talibans. Révélations d'un diplomate

09/2021

Histoire régionale

VAUCLAIR. Un site cistercien

09/2021

Histoire de France

La grande histoire des Français sous l'Occupation. Volume 2, Quarante millions de Pétainistes

12/2019

Sciences politiques

Ce feu qui brûle encore. Itinéraire d'un enfant du Pays-Haut lorrain

03/2019