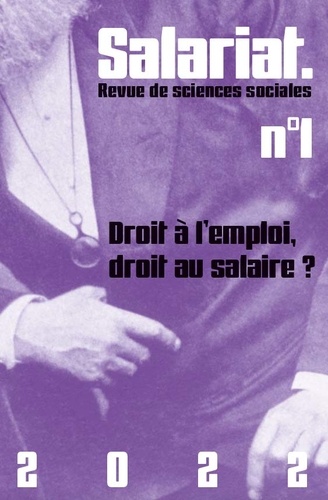

Revue Salariat n° 1. Droit à l'emploi, droit au salaire ?

Pourquoi la revue SalariatA ? Nicolas Castel Mathieu Grégoire Jean-Pascal Higelé Maud Simonet Le salariat a longtemps eu mauvaise presse. Au milieu des années 1860, dans un chapitre inédit du Capital, Karl Marx écritA : " Dès que les individus se font face comme des personnes libres, sans salariat pas de production de survaleur, sans production de survaleur pas de production capitaliste, donc pas de capital et pas de capitaliste ! Capital et travail salarié (c'est ainsi que nous appelons le travail du travailleur qui vend sa propre capacité de travail) n'expriment que les deux facteurs d'un seul et même rapportA ". Qui dit salariat dit capitalisme et inversement. Marx invite ainsi les travailleurs et les travailleuses réuni·es dans la Première internationale, à substituer au slogan " un salaire équitable pour une journée de travail équitable ", le mot d'ordre : " Abolition du salariatA ! A ". Près d'un siècle et demi plus tard non seulement le salariat n'a pas été aboli, mais il est devenu désirable pour nombre d'individus et d'organisations syndicales. Cela ne fait guère mystère : le salariat observé par Marx et ses contemporains n'est plus celui que nous observons aujourd'hui. En tant que rapport social, le salariat a été un champ de bataille. Il a donné lieu à des stratégies d'émancipation qui se sont parfois - souventA ! - traduites en victoires et en conquêtes. Les institutions du salariat que nous connaissons aujourd'hui sont les buttes témoins de ces batailles passées. La revue Salariat nait d'un questionnementA : les sciences sociales ont-elles pris la mesure d'une telle transformationA ? Certes, l'idée d'une bascule dans l'appréciation du salariat - de condition honnie à statut désiré - est largement partagée : l'inscription puis le retrait de la revendication " d'abolition du salariatA " dans les statuts de la Confédération générale du travail sont souvent mobilisés comme manifestation de ce mouvement historique. Mais on peut se demander si la façon dont les sciences sociales conçoivent le salariat a, parallèlement, évolué en prenant toute la mesure de ses transformations historiques qui, précisément, expliquent ce basculement radical d'appréciation. C'est en partant de l'explicitation de ce paradoxe que nous souhaitons introduire le projet intellectuel de la revue Salariat. Pourquoi questionner le " salariatA "A ? Le salariat du xixe siècle n'est pas le salariat du xxe siècle et ne sera pas, on peut en faire l'hypothèse, celui du xxie siècle. Si au premier abord, il s'agit d'un rapport social consubstantiel au capitalisme, on aurait tort d'arrêter là l'analyse : le salariat s'est transformé en devenant, par certains aspects, plus complexe et, par d'autres, plus simple. Le salariat est d'abord devenu plus complexe car le rapport social salariés/employeurs ne s'exprime plus à la seule échelle de la fabrique ou de l'entreprise, ni à celle d'un face à face entre un ou des travailleurs et un capitaliste. Ce rapport se joue à plusieurs échelles comme par exemple la branche et l'échelon interprofessionnel. Il s'est par ailleurs cristallisé dans des institutions et dans le droit. Mais le salariat est aussi devenu plus simple car dans la première partie du xxe siècle, il est encore possible d'associer le rapport salarial à une classe sociale parmi d'autres, la classe ouvrière, dont les luttes, les représentations syndicales, les institutions et le droit, n'engagent pas nécessairement ou pas directement les autres classes sociales. Les paysans, les employés, les professions intellectuelles par exemple peuvent ainsi encore s'imaginer un futur dans lequel - à l'instar des ouvriers mais à côté d'eux - ils pourront construire un droit spécifique, des protections sociales spécifiques et ce, grâce à des organisations syndicales spécifiques. Près d'un siècle plus tard, le salariat s'est généralisé numériquement et la catégorie de salariat a solidarisé des segments de travailleurs et de travailleusesA : au groupe social " ouvrierA " sont venus s'ajouter le groupe social " employéA " ainsi que les " cadresA " dont il faut noter que leur intégration au salariat fut un retournement de l'histoire particulièrement significatif. Qui plus est, ces segments de travailleurs et de travailleuses ont été solidarisés dans un même rapport social qui les oppose à des employeurs de façon plus universelle, plus simple et plus claire que par le passé. Ironie de l'histoire ou diversion, c'est précisément au moment où cette confrontation entre deux classes prend sa forme la plus évidente que la lutte des classes est déclarée obsolète. Il nous semble donc qu'au lieu de prendre toute la mesure de ces profondes transformations sociohistoriques du salariat, l'usage de cette notion par les sciences sociales s'est singulièrement appauvri. Pour Marx et ses contemporains - quelle que soit par ailleurs leur sensibilité -, le salariat est d'abord une notion forgée pour identifier, décrire et expliquer une relation économique, un rapport social très androcentré qui apparaît central dans la société du xixe siècle. Pour le dire dans un vocabulaire anachronique, c'est donc avant tout un concept des sciences sociales qui donne lieu à des controverses, des interrogations. Philosophes, économistes, sociologues s'en saisissent comme d'un outil pour décrire le réel qu'ils ont sous les yeux. Un siècle et demi plus tard, force est de constater que le terme salariat n'est plus questionné. Il est très souvent, pour les sciences sociales, une simple réalité juridico-administrative, une " donnée " ne posant pas question et au mieux une catégorie mais rarement un concept. Chacun ou chacune est ou n'est pas juridiquement " salariéA " tandis que, statistiquement, l'Insee comptabilise un nombre de " salariésA " et un nombre d'" indépendantsA " puis mesure l'évolution de leur part respective. Que les sciences sociales prennent en considération le fait d'être ou non juridiquement " salariéA ", par exemple lorsqu'on étudie la condition des travailleurs et des travailleuses des plateformes, est certes important et utile. Mais, à l'instar de ce que pratiquent paradoxalement de nombreux juristes, c'est à un usage plus réflexif de la notion de salariat - qui ne se réduit pas à une catégorie molle - que nous appelons. Cette approche réductrice du salariat comme " donnée " non interrogée s'explique certainement par un mécanisme assez paradoxalA : cette forme juridique, salariale donc, est le fruit d'une histoire qui a vu un concept et des théories s'incarner dans le droit9. En effet, ce concept analytique a infusé le droit jusqu'à structurer une grande part des réalités du travail et de ses " régulationsA " dans une bonne partie de l'Europe continentale, au Japon, aux Etats-Unis et ailleurs. Cependant, cette cristallisation dans le droit s'est accompagnée d'une baisse du pouvoir analytique du concept, voire d'une neutralisation scientifique d'un concept qui n'est qu'à de rares exceptions10 interrogé. La cristallisation dans le droit s'est ainsi accompagnée d'une vitrification conceptuelle. Dans quels termes a-t-on arrêté de penser la question salariale ? Dans une définition-essentialisationA : le salariat c'est la subordination. Et cette définition-essentialisation est sous-tendue par une théorie implicite : celle de l'échange d'une subordination contre une protection. Ce " compromisA " - fordien ou autre -, est devenu un cela va de soi ou un implicite théorique, presque un récit mythique des sciences sociales. Les analyses de Robert Castel dans Les métamorphoses de la question sociale sont à ce titre souvent mobilisées pour opposer diamétralement deux périodes historiques. Dans la première, le salariat de la révolution industrielle serait profondément asymétrique, l'égalité formelle des parties donnant lieu à une inégalité de fait et au paupérisme. Dans la seconde, un droit du travail et des droits sociaux octroyés par l'Etat seraient venus compenser cette asymétrie initiale et rééquilibrer l'échange salarial11A : subordination contre protection, " compromis fordiste ", " Trente glorieusesA " et " plein-emploiA " comme nouvelle étape d'un rapport salarial enfin rééquilibré. L'état de " compromisA " peut alors plus ou moins implicitement être conçu comme un climax, un optimum indépassable. Dans un tel cadre d'analyse, on sera tendantiellement conduit à ne penser que des reculs - l'" effritement de la A société salariale " - et ce, dans la nostalgie d'un passé glorieux mais malheureusement révolu. Droits octroyés et équilibre de l'échange retrouvéA : dans une telle perspective théorique, on le voit, l'univers des possibles du salariat est relativement bien borné par cet état d'harmonie sociale et d'intégration de la classe ouvrière que l'on prête à la période d'après-guerre. Or, pleine de conflits, de conquêtes, d'émancipations, la réalité sociohistorique sur plus d'un siècle dépasse les termes de l'échange et du compromis. Penser ainsi non pas en termes de compromis mais en termes de luttes et d'émancipation, évite de présumer des définitions et limites du salariat. La réalité du salariat a changé parce que des batailles relatives au travail et/ou à la citoyenneté économique et politique ont été gagnées. Oui, le salariat est consubstantiel au capitalisme mais il est traversé en permanence, par des formes de subversion de la logique capitaliste. Le rapport salarial, en ses contradictions et ses puissances, est le point nodal de la lutte des classes et, en la matière, la messe n'est pas dite tant au point de vue des structures objectives que des structures subjectivesA : rien ne permet de conclure que ce rapport social n'est qu'enrôlement au désir-maître capitaliste12. Si le régime de désir est bien celui de désirer selon l'ordre des choses capitalistes (i. A e. une épithumè capitaliste13), il n'en demeure pas moins que depuis la théorisation produite par Marx, tout un maillage institutionnel de droits salariaux subversifs du capitalisme a pris forme au coeur du rapport salarial (sécurité sociale, cotisations sociales, conventions collectives, minima salariaux, droit du travail, statuts de la fonction publique et des entreprises publiques, etc.). En matière de salariat, on ne peut donc en rester à la théorie implicite du xixe siècle et son acquis d'une protection contre une subordination. Ce n'est pas une simple donnée juridique incontestable (être ou ne pas être " salariéA ") mais un concept qui doit être discuté, débattu, interrogé, mis en question, caractérisé et caractérisé à nouveau, au fil du temps et des luttes sociales qui s'y rattachent. Si domination, exploitation, aliénation, invisibilisation il y a, il s'agit aussi de comprendre ce qui se joue dans le salariat en termes d'émancipation des femmes et des hommes. Certes, le salariat n'est pas qu'émancipation. Et on peut songer à d'autres possibles pour les travailleurs et les travailleuses que ceux qui s'organisent à l'échelle du salariat. Mais cette dimension émancipatrice ne doit pas faire l'objet d'une occultation. Il nous parait donc nécessaire de saisir le salariat dans son épaisseur sociohistorique, dans les contradictions qui le traversent, les luttes qui le définissent et le redéfinissent, pour éclairer la question du travail aussi bien dans sa dimension abstraite que concrète. On l'aura compris, il s'agit donc ici d'interroger le salariat en lui redonnant toute sa force historique, heuristique et polémique. Le salariat, nous l'avons dit, est devenu un rapport social qui s'exprime à de multiples échelles et qui dépassent de beaucoup le simple face à face évoqué dans la deuxième section du Capital dans laquelle un employeur, " l'homme aux écusA ", se tient devant un salarié ne pouvant s'attendre " qu'à être tannéA "14. Chacune de ces échelles constitue un champ de bataille, avec ses contraintes et ses stratégies d'émancipation spécifiques. A chacune de ces échelles, le rapport social salarial s'exprime dans des collectifs, dans des solidarités et des conflictualités articulées les unes aux autres. A l'échelle de l'entreprise se jouent par exemple de nombreuses luttes pour l'emploi. A celui de la branche, par le biais des conventions collectives, se joue notamment le contrôle de la concurrence sur les salaires entre entreprises d'un même secteur. A l'échelon interprofessionnel et national se jouent l'essentiel du droit du travail et des mécanismes de socialisation du salaire propres à la sécurité sociale ou à l'assurance chômage. Le salariat est donc bien loin de la rémunération marchande de la force de travail du xixe siècle. Les champs de bataille se sont démultipliés tout en s'articulant les uns aux autres. Qu'on pense à l'importance des conventions collectives en termes de salaire et de conditions de travail pour articuler les combats dans l'entreprise et dans la branche. Qu'on pense au rôle d'activation ou au contraire d'éradication des logiques d'armée de réserve que peut jouer un mécanisme d'assurance chômage sur le marché du travail. Qu'on pense également aux mécanismes de sécurité sociale en matière de santé et de retraites en France. Ces derniers se sont constitués en salaire socialisé engageant dans une relation l'ensemble des employeurs et l'ensemble des salarié·es à l'échelle interprofessionnelle là où, dans un pays comme les Etats-Unis, la protection contre ces " risquesA " est demeurée liée à la politique salariale d'un employeur à travers des benefits par un salaire indirect mais non socialisé15. Qu'on pense également au salaire à la qualification personnelle qui émancipe largement les fonctionnaires des logiques de marché du travail. Comprendre ce que vit individuellement un salarié ou une salariée hic et nunc, suppose de prendre en considération l'ensemble de ces dimensions collectives articulées, les dynamiques historiques, les luttes, les stratégies et la façon dont l'état des rapports de force sur chacun de ces champs de bataille s'est cristallisé dans des institutions. S'il est un objet qui nous rappelle tous les mois que ce rapport social se joue à plusieurs échelles, c'est bien la fiche de paye. Elle est une symbolisation d'un salaire dit " individuelA " ou " directA " en même temps que le lieu d'un " salaire collectifA " et ce, à plusieurs égards. En effet, quant à sa détermination, le salaire est particulièrement redevable au collectif. Les forfaits salariaux négociés dans les grilles de classification des conventions collectives de branches et au niveau de l'entreprise ou encore les grades et échelons de la fonction publique sont des éléments structurants du salaire. A cet " individuelA " s'ajoute une autre dimension collective dont la fiche de paye fait état, c'est la part directement socialisée du salaire à une échelle nationale et interprofessionnelle via des cotisations ou des impôts. Ces échelles et institutions plurielles ne sont pas réductibles à une fonction de protection légitimée par une subordination mais sont beaucoup plus largement le produit des dimensions collectives et conflictuelles du salaire. Et l'on voit là, pour le dire en passant, ce qu'a d'inepte la lecture marchande et purement calculatoire du salaire, économicisme malheureusement dominant. Derrière la plus ou moins grande socialisation des salaires, c'est la question des modes de valorisation du travail qui se pose : à travers la qualification et la cotisation, le salaire n'a plus grand-chose à voir avec la fiction du prix du travail (cf. infra). Enfin, derrière la maîtrise ou non de cette socialisation, c'est aussi la bataille pour la maîtrise du travail concret qui se joue : c'est-à-dire maîtriser ses finalités, maîtriser la définition de ce qui doit être produit ou pas, maîtriser les moyens et les conditions de la production. Voilà tout ce qu'une lecture en termes de conflictualité et d'émancipation, et non seulement de protection/subordination, s'autorise à penser. Pourquoi une revue ? La revue Salariat est la poursuite du projet intellectuel et éditorial que l'Institut Européen du Salariat (IES) porte depuis sa création en 2008. La revue vise donc à accueillir des contributions qui prendront au sérieux les enjeux du salariat de façon ouverte et contradictoire. Il s'agit de promouvoir des analyses du salariat issues des sciences sociales au sens large (sociologie, science politique, histoire, économie, droit...) mais aussi des débats ou des controverses qui ne s'interdisent pas de tirer des conclusions politiques de ces analyses scientifiques16. La revue est ainsi largement ouverte à diverses disciplines et à une pluralité de registres de scientificité. Les travaux empiriques pourront ainsi côtoyer des réflexions théoriques. Des textes fondés sur un registre très descriptif pourront dialoguer avec des approches plus politiques défendant telle ou telle stratégie d'émancipation. Grâce à ce dialogue qu'on espère fécond, nous entendons mettre la production intellectuelle de la recherche au service du débat public et des luttes politiques et sociales qui se déploient dans les domaines du travail concret et de sa valorisation. Notre revue souhaite ainsi faire vivre le débat intellectuel, le dialogue interdisciplinaire et constituer un espace de liberté scientifique en autorisant des approches diverses et non formatées, ce qui suppose en particulier que le débat puisse s'épanouir le plus possible à l'abri - voire même en dehors - des enjeux relatifs au " marché du travailA " académique. Si la revue entend publier des articles d'auteurs et d'autrices dont on apprécie les qualités de chercheurs et de chercheuses, elle dénonce avec d'autres17 la fonction d'évaluation et in fine de classement des recherches et des chercheurs et chercheuses que les politiques de l'enseignement supérieur et de la recherche tendent de plus en plus à assigner aux revues. Nous souhaiterions - autant que possible - ne pas constituer un outil de légitimation supplémentaire d'un " marché du travailA " académique dans lequel de jeunes chercheurs et chercheuses - de moins en moins jeunes en réalité... - font face à une pénurie extrême de postes et sont soumis à la loi du " publish or perishA " ainsi qu'à l'inflation bibliométrique qui, paradoxalement, nuit à la qualité de la production scientifique. Cela signifie en pratique et entre autres, que nous voudrions rester en dehors de cette logique de " classementA " des revues et donc ne pas figurer dans les listes officielles des revues dans lesquelles il conviendrait pour les candidats et les candidates à la carrière académique de publier, les critères bibliométriques permettant aux évaluateurs et aux évaluatrices de se passer d'un travail de discussion sur le fond. Cela signifie également que la composition du comité de rédaction de la revue n'est pas dépendante du statut sous lequel les membres exercent leur qualité de chercheur·se : doctorant·e, titulaire ou non titulaire, chercheur·se dans ou hors des institutions de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous nous concevons ainsi comme un groupe ouvert à toutes celles et tous ceux qui souhaitent travailler à un projet intellectuel et proposer aux lecteurs et aux lectrices un contenu de qualité, intéressant à la fois d'un point de vue scientifique et d'un point de vue politique. En ce sens, nous proposons plusieurs rubriques pour apporter divers éclairages ou points d'entrée d'un même questionnement puisque nous avons l'objectif de structurer chaque numéro annuel autour d'une problématique commune. La rubrique Arrêt sur image invite à décrypter les enjeux derrière une image choisie, la rubrique Lectures et débats ouvre à la discussion avec des publications académiques ou littéraires et la rubrique Brut est un espace de mise en valeur de données empiriques diverses. Ces manières d'aborder la problématique générale du numéro sont complétées par des articles dans une rubrique plus généraliste, Notes et analyses. Mais ces rubriques, plus largement présentées sur le site web de la revue18, ne doivent pas constituer des carcans et elles sont elles-mêmes susceptibles d'évoluer. Droit à l'emploi ou droit au salaire ? Ce premier numéro est ainsi l'occasion de tester l'intérêt ou la validité de notre parti-pris analytique consistant à penser le salariat comme un concept de sciences sociales à vocation heuristique en dévoilant ses contradictions et ce faisant, des chemins possibles d'émancipation. La question générale que nous posons dans ce numéro est la suivante : qu'est-il préférable de garantir, un droit à l'emploi ou un droit au salaire ? Pour celles et ceux qui restent indifférent·es à une réflexion de fond sur les institutions salariales, cette question n'a pas lieu d'être car " qui dit emploi dit salaire et qui dit salaire dit emploi, garantir l'un, revient donc à garantir l'autre ". Une telle remarque passerait pourtant à côté d'un enjeu essentiel car il y a là - en première analyse et pour la période qui nous occupe, à savoir fin du xxe siècle et début du xxie siècle - deux voies d'émancipation salariale structurées autour de deux grandes familles de stratégies possiblesA : celles qui concourent à promouvoir l'emploi et notamment le plein-emploi et celles qui s'en départissent et promeuvent un droit au salaire ou font du droit au salaire un préalable. Ce débat, s'il est contemporain, n'est pas totalement nouveau et deux grandes organisations syndicales, la CGT et la CFDT s'en sont emparé avec leurs projets respectifs de sécurité sociale professionnelle ou de sécurisation des parcours professionnels. Il s'agit bien de projets différents dans lesquels l'emploi et le salaire ne recouvrent pas une même réalité. " EmploiA ", voire même " plein-emploiA " peuvent prendre des sens différents et leur éventuelle garantie ne dit rien de la nécessité du salaire ou de ressources au-delà de l'emploi précisément. La question posée dans le présent numéro est donc loin d'être anodine et c'est pourquoi nous y réfléchissons depuis une dizaine d'années19 et la remettons aujourd'hui sur le métier. Et de ce point de vue, l'expérience du confinement a été particulièrement révélatrice de ce que les différentes formes d'institutions du travail produisent en termes de droits salariaux, comme le met en lumière Jean-Pascal Higelé dans une note - révisée - de l'IES que nous publions ici.

10/2022