Librairie démocratie

Extraits

Sciences historiques

Documents diplomatiques français 1973. Tome 1, 1er janvier - 30 juin

04/2019

Histoire internationale

Histoire de Fribourg. Coffret 3 tomes

04/2018

Droit public

La déontologie gouvernementale

04/2022

Philosophie

La violence narrative. En quête d'une réforme constructive des rapports humains

11/2019

Critique

Lettre aux professeurs sur la liberté d'expression

03/2021

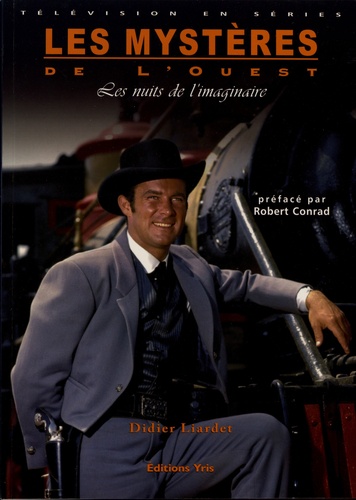

Cinéma

Les mystères de l'Ouest. Les nuits de l'imaginaire

09/2019

Actualité politique France

Adieu la liberté. Essai sur la société disciplinaire

01/2022

Actualité politique France

Mal-travail. Le choix des élites

02/2024

Histoire de France

Louis-Alexandre de La Rochefoucauld ou la Révolution vertueuse

11/2019

Non classé

Truc

04/2019

Droit

La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle pour l'Afrique ? Mélanges en l'honneur de Maurice Ahanhanzo-Glélé

08/2014

Policiers

Terminus Belz

01/2014

Roman d'amour, roman sentiment

T'embrasser sous la neige

10/2021

Sociologie

La fin du journalisme ? Dérives numériques, désinformation et manipulation

03/2019

Droit

Le principe de confiance mutuelle en droit de l'Union européenne. Un principe essentiel à l'épreuve d'une crise des valeurs

01/2021

Critique littéraire

Les Trente premières années

02/1994

Actualité médiatique internati

Algocratie. Allons-nous donner le pouvoir aux algorithmes ?

01/2023

Histoire internationale

Guinée, 3 avril 1984. Une date et ses conséquences

03/2020

Sciences historiques

La Corse, les 360 communes

07/2012

Sciences politiques

Chypre entre l'Europe et la Turquie

10/2011

Droit

Ni droite, ni gauche. L'idéologie fasciste en France, 3ème édition

09/2000

Histoire de France

LOUIS-PHILIPPE

10/1994

Droit

Le renouvellement des sources du droit. Illustrations en droit de la communication par internet

09/2018

Education nationale

De l'école éclatée à la ville apprenante. La force de la réciprocité

03/2023

Actualité politique France

Fenêtre de tir

10/2021

Histoire internationale

Khrouchtchev. La réforme impossible

03/2010

Histoire de France

Les corps francs de 1814 et 1815. La double agonie de l'Empire, les combattants de l'impossible

07/2011

Romans historiques

Ces messieurs de Saint-Malo Tome 3 : Rendez-vous à la Malouinière

05/1993

Potager

Potagers

06/2023

Autriche

Cette Autriche qui a dit non à Hitler. 1930-1945

09/2023