Emile Gebhart

Extraits

Critique littéraire

Cahiers Saint-John Perse Tome 18 : Une lecture de Vents de Saint-John Perse

11/2006

Histoire de France

Plus noir dans la nuit. La grande grève des mineurs de 1948

03/2014

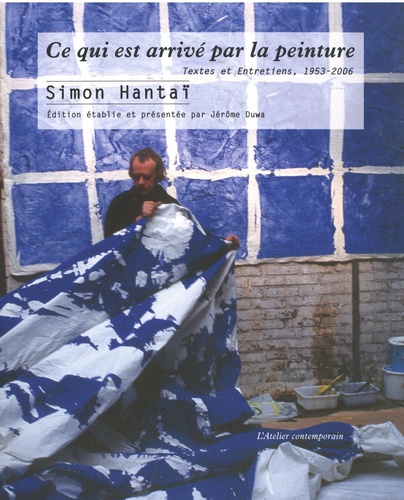

Ecrits sur l'art

Ce qui est arrivé par la peinture. Textes et entretiens, 1953-2006

02/2022

Littérature grecque

Journées 1925-1944

11/2021

Psychologie, psychanalyse

Un muet dans la langue

10/2009

Non classé

Feuchtwanger and Remigration

05/2013

Régionalisme

Histoire religieuse et civile de Saint-Rambert en Forez

02/2010

Critique littéraire

Jules Romains. Un homme de bonne volonté

10/2011

Littérature française

Monsieur Mon passé

01/2010

Science-fiction

Saga Gandorr Tome 4 : Gandorr et les Planètes Esclavagistes

09/2020

Esotérisme

La conjuration antichrétienne. Le temple maçonnique voulant s'élever sur les ruines de l'Eglise catholique

07/2020

Economie

RAPPORT MONDIAL SUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN 1998

09/1998

Religion

Cahiers de l'Atelier N° 560, avril-juin 2019 : Chrétiens et musulmans : quel dialogue aujourd'hui ?

04/2019

Vie de famille

Tată bogat, tată sărac. Să te îmbogățești - o abilitate care nu poate fi învățată

01/2023

Science-fiction

L'apprenti perdu

03/2021

Histoire et Philosophiesophie

Lois naturelles et lois culturelles. Chez Lev Vygotski, Vladimir Vernadski, Gustave Chpet, Alexandre Oparine

09/2015

Archéologie

La villa gallo-romaine de Grigy à Metz

05/2021

Religions orientales

Cahiers d’Extrême-Asie n° 30 (2021). Autour de Roberte Hamayon. Son apport aux études du religieux dans le monde chinois 2021

02/2023

Historique

Transparents

03/2023

Histoire de la philosophie des

Le monde de la science. Les lois fondamentales de la physique

04/2022

Littérature étrangère

Le grand cercle

10/2017

Musique, danse

Giuseppe Verdi

04/1996

Littérature française

La comedie humaine les comediens sans le savoir. Les comediens sans le savoir

02/2023

Critique littéraire

Metz au miroir des écrivains. Regards français et étrangers des origines à nos jours

03/2019

Littérature française

Echapper

01/2015

Musées français

L' oeil vérité. Le musée au second degré

07/2023

Concours CRPE

Hatier CRPE - Fiches pour l'épreuve orale de leçon et d'entretien - 2024/2025

03/2024

Religion

Harmoniques oeuvres complètes. Tome 2

12/2019

Sociologie

Conakry terre africaine du livre

04/2019

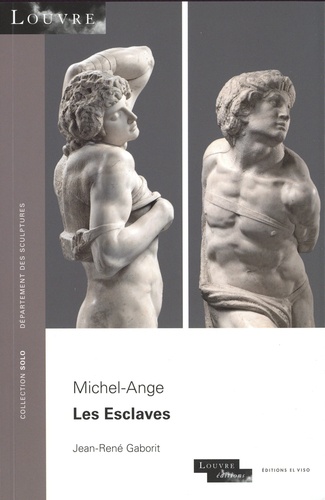

Beaux arts

Michel-Ange. Les Esclaves

10/2020