Cyberpunk 2077. Trauma Team

Extraits

Critique

Jusqu'à ce qu'ils me disent. Lectures 2015-2020

11/2022

Critique littéraire

Cher Pierre Larousse... 26 lettres à Pierre Larousse

03/2017

Dictionnaires et ouvrages géné

Par la piste et la rivière. Un demi-siècle d'aventures africaines

08/2021

Littérature française

Enfant-soldats. Du virtuel au réel, terrorisme en Raïs mineur

09/2021

Gestion de la banque

Les banques centrales. Apprentis sorciers à la manoeuvre

03/2023

Contrats de travail

Conditions de travail. Durée, rémunération, santé et sécurité, Edition 2021-2022

03/2021

Littérature française

Brelan d'as

03/2017

Littérature étrangère

Les hirondelles de Montecassino

10/2012

Cinéma

Sous tant de paupières. Bergman avant la mondialisation des écrans

11/2010

Policiers

L'heure du néant

04/2020

Littérature française

Soldier

06/2014

Décoration

Quand la nuit tombe sur le Berlin des années folles. Avec 1 CD audio

07/2018

Droit

La coopération franco-allemande et l'ENA 1947-2016

10/2016

Bretagne

Contes et nouvelles du pont pissette

03/2021

Divers

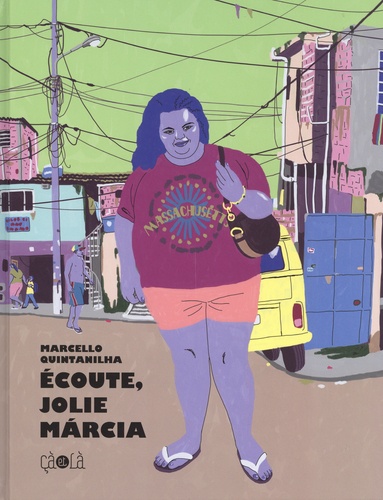

Ecoute, jolie Márcia

Fauve d'or Angoulême 2022 – Márcia est infirmière dans un hôpital à proximité de Rio et vit dans une favela avec son petit ami Aluisio et sa fille, Jaqueline, qu'elle a eue très jeune avec un autre homme. Jaqueline, jeune adulte frivole et grande gueule, mène la vie dure à sa mère et Aluisio et fréquente assidûment les membres de l'un des gangs du quartier, ce qui est la source de violentes altercations entre la mère et la fille.

Le petit ami de Jaqueline en vient même à menacer Márcia à l'occasion d'un séjour à l'hôpital... La situation dégénère encore plus le jour où Jaqueline se fait arrêter par la police pour complicité de vols et recel de marchandises volées. Márcia et Aluisio, affolés, se rendent alors compte que Jaqueline est impliquée dans des affaires avec des criminels de haut vol et un groupe de policiers ripoux. Marcia demande alors à Aluisio de surveiller Jaqueline, mais celui-ci risque gros...

Ecoute, jolie Márcia est un nouveau roman graphique trépidant, aux couleurs flamboyantes, par l'un des auteurs les plus importants de la scène brésilienne contemporaine. Marcello Quintanilha réalise un nouveau tour de force avec ce récit très construit où les relations entre chacun des protagonistes se dévoilent au fur et à mesure dans un suspense mené de main de maître.

Marcello Quintanilha est né en 1971 à Niterói (État de Rio de Janeiro). Autodidacte, il commence sa carrière de dessinateur en 1988 dans la bande dessinée d’horreur, puis travaille dans le dessin animé pendant une dizaine d’années. Il devient ensuite illustrateur pour de nombreux magazines et journaux brésiliens, et publie son premier livre en 1999, Fealdade de Fabiano Gorila d’après la vie de son père, joueur de football professionnel dans les années 1950.

En 2002, il signe avec les éditions du Lombard pour réaliser les dessins de la série Sept Balles pour Oxford sur des textes de Jorge Zentner et Montecarlo (sept albums publiés à ce jour). En 2009, le recueil de nouvelles Mes Chers samedis (Sábado dos Meus Amores) est publié au Brésil. Son premier roman graphique, Tungstène, publié en 2015 en France aux éditions çà et là, a remporté le Prix du Polar au Festival d’Angoulême 2016 avant d’être adapté au cinéma par le réalisateur Heitor Dhalia. Talc de Verre a ensuite été publié en France 2016, puis L’Athénée en 2017 et Les Lumières de Niteroi en 2018.

Marcello Quintanilha a reçu de nombreux autres prix, notamment à la Biennale internationale de bande dessinée de Rio de Janeiro en 1991 et 1993. Son recueil "Mes chers samedis" a remporté le prix du meilleur dessinateur HQ Mix en 2009. Depuis 2002, il habite et travaille à Barcelone.

09/2021

Droit public

Hôpital & Université : inspirations parallèles ?. Volume 2

10/2022

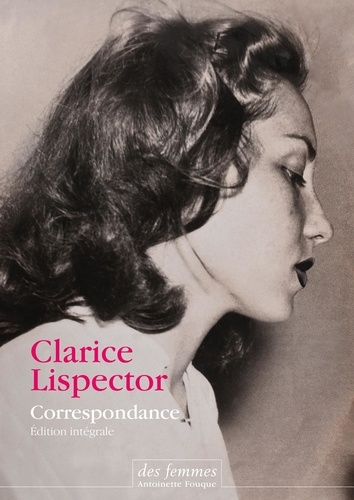

Correspondance

Correspondance

12/2021

Thèmes picturaux

Le sport dans l'art

04/2024

Littérature érotique et sentim

Une seconde chance. Romance

12/2019

Droit

Peur de la sanction et sanction de la peur

02/2019

Pléiades

Les Liaisons dangereuses ou Lettres

03/2011

Pléiades

Romans et nouvelles (1959-1977)

10/2017

Beaux arts

Hugo Capron. Corpus Painting

02/2023

Syndicats

Droit de la représentation du personnel. Edition 2023-2024

03/2023

Sports

L'Année du Rugby 2016

08/2016

Psychologie, psychanalyse

Se libérer de l'alcool en clair

03/2018

Littérature française

Connaissance de soi et conscience

06/2018

Ecrits sur l'art

Langages tissés

10/2022

Correspondance

Au présent de tous les temps. Correspondances

05/2022

Littérature étrangère

The Picture of Dorian Gray

09/2018