Bertrand Morin

Extraits

Histoire internationale

Joseph Kabris, ou les possibilités d'une vie. 1780-1822

10/2020

Récits de mer

Voyages en mers françaises

01/2022

Littérature française (poches)

Dommages de guerre. La ligne Maginot, etc

04/2019

Philosophie

Le petit métaphysicien illustré

06/2014

Romans historiques

La poudrière d'Orient Tome 3 : Le guêpier macédonien

06/2004

BD tout public

Lucarne

03/2019

Vie de famille

Tată bogat, tată sărac. Să te îmbogățești - o abilitate care nu poate fi învățată

01/2023

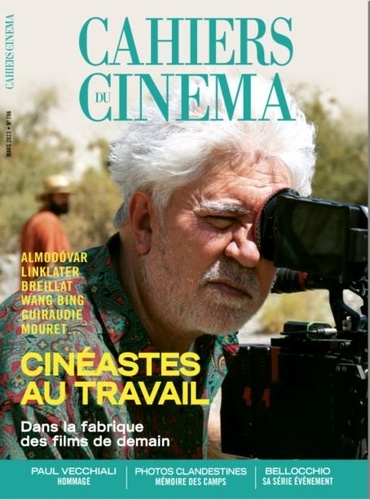

Revues de cinéma

Cahiers du cinéma N° 796, mars 2023

02/2023

Thèmes picturaux

Couleurs de Loire

04/2022

Récits de mer

Toutes voiles hautes !. Vies de marins du commerce. 1850-1950

10/2022

Sports

Le surf change le monde

02/2020

Histoire et Philosophiesophie

La chimie et la mer. Ensemble au service de l'homme

08/2009

Grossesse et maternité

Si je veux. Mère célibataire par choix

02/2022

Fantasy

Les contes de Verania Tome 5 : La pierre maudite

12/2022

BD tout public

Le landais volant Tome 3 : Sketch sur le ketch

10/2010

Pléiades

Oeuvres complètes. Volume 1

10/2011

Pléiades

Oeuvres complètes. Volume 2

10/2011

Pléiades

Oeuvres complètes

10/2011

Travail social

Dialogues en humanité. De la créativité citoyenne pour prendre soin de chaque humain

06/2023

Histoire du judaïsme

Judaïsme, islam et modernités

03/2022

Non classé

U-172_ AVEC CARL EMMERMANN DANS LES CARAÏBES, AU CAP ET A RIO

06/2019

Droit

Traité de droit international de la mer

11/2017

Littérature française

Le loup des mers. de Jack London

11/2022

Imagiers, premiers dictionnair

C'est Noël !

10/2023

Histoire ancienne

Eustache du Caurroy. Meslanges

01/2010

Romance et érotique LGBT

Les contes du destin Tome 3 : A la recherche de l'artefact perdu

12/2022

Romans policiers

Double assassinat dans la rue Morgue. Une nouvelle d'Edgar Allan Poe

01/2023

Littérature russe

Théorie du monologue

06/2022

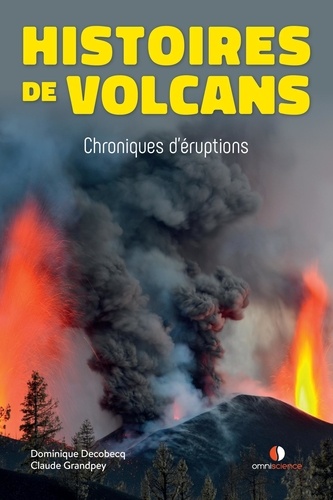

Volcanisme, volcanologie

Histoires de volcans. Chroniques d'éruptions

08/2022

Décoration

Nacres de lumière. Histoire et illustration de l’art du coquillage

05/2019