Brigitte Racine

Extraits

Réseaux informatiques

Windows Server 2022. Les bases indispensables pour administrer et configurer votre serveur

11/2022

Pléiades

Romans

07/1994

Education nationale

De l'école éclatée à la ville apprenante. La force de la réciprocité

03/2023

Poésie

Silvatica

05/2022

Autres

Philosophia Scientiae Volume 27, N° 1/2023 : La "parenthèse Vichy" ?

03/2023

Littérature française

Le combat ou la mort ?

06/2020

Religion

Les angles morts de la mission en Afrique. Symptômes d'une crise systémique

08/2019

Littérature étrangère

Turbulences

02/2020

Littérature étrangère

Histoires de Paris

01/2009

Histoire de France

Retours de mémoires sur l'Algérie

11/2003

Droit

Histoire de la philosophie du droit

09/2001

Cuisine

Le livre de la cuisine juive

05/2017

Art mural, graffitis, tags

Le mur (2019-2022). 74 performances d'artistes urbains

11/2022

Littérature française

Mes premiers godillots

07/2021

Réussite personnelle

Seconde chance. Offrez-vous le droit au changement

06/2022

Beaux arts

Yves Klein : manifester l'immatériel

04/2004

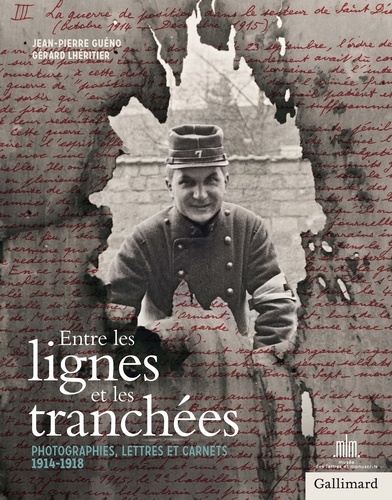

Histoire de France

Entre les lignes et les tranchées. Photographies, lettres et carnets 1914-1918

04/2014

Histoire de France

Exils intérieurs. Les évacuations à la frontière franco-allemande (1939-1940)

11/2017

Littérature française

La France goy

09/2021

Littérature scandinave

Lame de feu. Tome 1 Chants de l'Arctique

09/2023

Phytothérapie

Des plantes contre les infections : sinus, bronches, voies urinaires, peau, etc. Se soigner sans recours systématique aux antibiotiques

04/2021

Résistance

Le Général Delestraint

03/2023

Rugby

Dans l'ombre du ballon ovale

10/2023

Littérature française

Le périple

10/2020

Science-fiction

Nicolas Eymerich, inquisiteur : Le Mystère de l'inquisiteur Eymerich

09/2012

Beaux arts

Venus d'ailleurs. Peintres et sculpteurs à Paris depuis 1945

09/2011

Romans historiques

La Croix de l'Occident Tome 1 : Par ce signe tu vaincras

01/2005

Sciences historiques

NAISSANCE DE LA NOBLESSE. L'essor des élites politiques en Europe

08/1998

Théâtre

Le jardin aux betteraves

10/2002

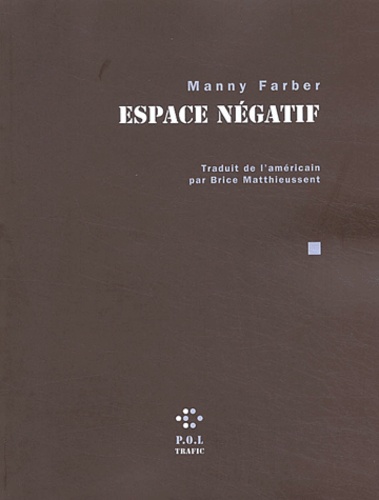

Cinéma

Espace négatif

03/2004