Morgil, Nadia Rafraf-Arboi, Florence Torta

Extraits

Histoire de France

La fin du parti royaliste. 1889-1890

02/2010

Histoire de France

Les Juifs de France durant la IIe Guerre mondiale. Volume 1, Deux communautés fort peu miscibles

04/2018

Littérature française

Iran, ma déchirure

03/2023

Littérature Allemande

Etzel Andergast. L'affaire Maurizius

06/2023

Religion

Famille, mariage, sexualité dans une perspective chrétienne. Documents du Synopde des diocèses allemands (1971-1975)

01/1980

Lycée parascolaire

Géographie Terminale séries L, ES, S. Edition 2020

01/2020

Lycée parascolaire

Anglais Tle séries L, ES, S. Edition 2020

01/2020

BTS MUC

Objectif BTS SAM (1re et 2e années) - Toutes les épreuves, examen 2024

07/2023

Multi-Matières

HGGSP Histoire-géo, Géopolitique & Sciences politiques Spécialité Tle générale. Sujets & Corrigés, Edition 2022

08/2021

Romans historiques

Les cygnes blancs parisiens de Perse

12/2020

Travail social

Deux mots pour te dire...

04/2022

XVIIIe siècle

De la main d'une femme. Charlotte Corday, une femme en quête de liberté

05/2023

Penser l'écologie

Greta a ressuscité Einstein. La science entre les mains d'apprentis dictateurs

10/2022

Musicologie

Revue de musicologie Tome 107 N° 1 (2021)

04/2021

Littérature érotique et sentim

Heart Racing - Tome 1. One girl, one pilot

07/2019

Généralités médicales

Pour ou contre l'euthanasie ? Mémoire d'un débat jamais soldé

06/2019

Actualité et médias

Lionel

08/2001

Esotérisme

L'au-delà en Afrique noire

02/2014

Ouvrages généraux

L' homme étranger au monde. Écrits d'anthropologie philosophique

11/2023

Droit

Le mariage des étrangers

04/2014

Sciences historiques

Tous les personnages sont vrais

03/2005

Critique littéraire

Histoire du Parnasse

09/2005

Littérature française

Rabelais restitué N° 3 : "Le tiers livre", Du prologue au chapitre XXVIII

01/1994

Littérature française

« Vous n’êtes personne » ... Jusqu’à ce que vous deveniez VOUS

03/2019

Philosophie

La lutte, pas la guerre. Ecrits pacifistes radicaux (1918)

11/2018

Philosophie du droit

Penser différentes manières de penser. Théories de droit international

03/2023

Violence

L'antisémitisme expliqué aux juifs, aux chrétiens, aux musulmans et aux antisémites

05/2022

Acteurs

Chère Marilyn

04/2022

Histoire de France

Bérégovoy. Le dernier secret

04/2008

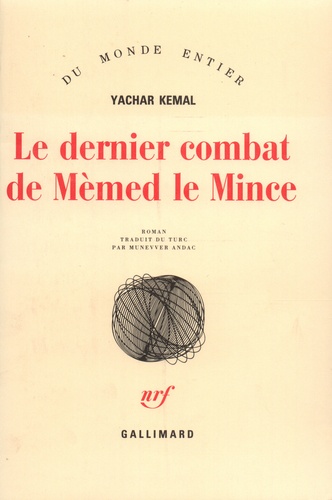

Littérature étrangère

Le Dernier combat de Mèmed le Mince

03/1989