ManEd

Extraits

Beaux arts

Ecrits sur l'art (1867-1905)

11/2019

Beaux arts

La promenade du critique influent. Anthologie de la critique d'art en France 1850-1900, Edition revue et corrigée

07/2010

Littérature française

Autoportrait en nature morte

02/2020

Littérature française

L'âme des mots Tome 1 : L'heure bleue

06/2015

Beaux arts

L'art du pastel

10/2014

Littérature étrangère

L'univers mythique d'Ahmadou Kourouma. Entre vision et subversion

09/2014

Musique, danse

Emmanuel Chabrier

12/1999

Beaux arts

Bistrot !

03/2017

Religion

Comment guérir des blessures du passé ? Edition revue et corrigée

01/2019

Ecrits sur l'art

Proust et les arts

10/2022

Histoire de la musique

Musique, images, instruments N° 19 : Le vin et la musique. Textes en français et anglais

01/2024

Sports

Garrincha. L´ange aux jambes tordues

10/2019

Livres 3 ans et +

Les 25 plus belles histoires de Noël

10/2013

Monographies

Chantal Petit. 1973-2023

09/2023

Ethnologie

Les systèmes de numérotation parlée en Afrique de l'Ouest. Modes de dénombrement et imaginaire social

10/2017

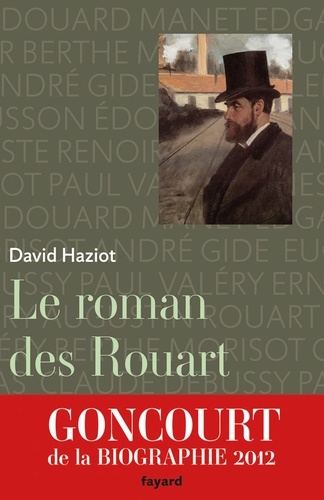

Beaux arts

Le roman des Rouart (1850-2000)

03/2012

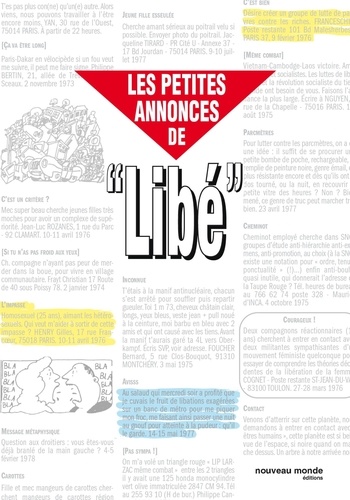

Faits de société

Les Petites Annonces de Libé. 1973-1981

05/2007

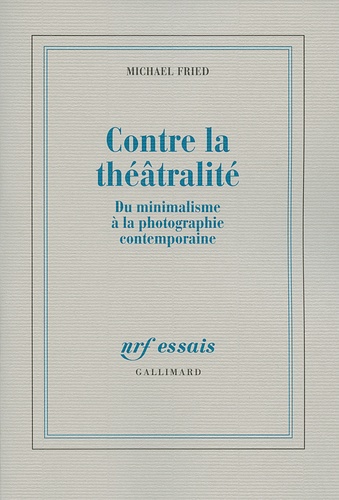

Beaux arts

Contre la théâtralité. Du minimalisme à la photographie contemporaine

05/2007

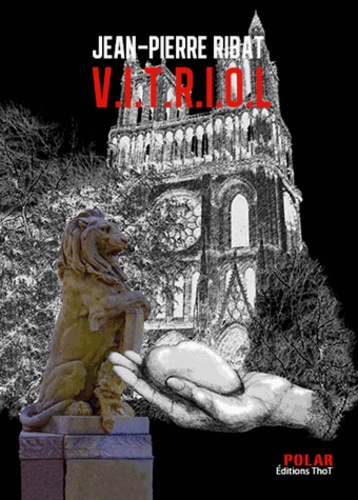

Policiers

V.I.T.R.I.O.L

02/2015

Littérature française

La mesure des vents

01/2021

Sciences de la terre et de la

Les goûts et les couleurs du monde. Une histoire naturelle des tannins, de l'écologie à la santé

10/2019

Histoire internationale

Les chemins du Nil. Les relations entre l'Egypte ancienne et l'Afrique Noire

07/1997

Beaux arts

La lumière dans les arts européens. 1800-1900

09/2011

Critique littéraire

Tragédies. Tome 7, 1e partie, Iphigénie à Aulis, Edition bilingue français-grec ancien

01/1983

Sciences historiques

De la censure . Essai d'histoire comparée

09/2014

Critique littéraire

La folie Baudelaire

10/2011

Histoire de France

Histoire du Second Empire

04/2018

Anthologies

Le Grand Tour. Autoportrait de l'Europe par ses écrivains

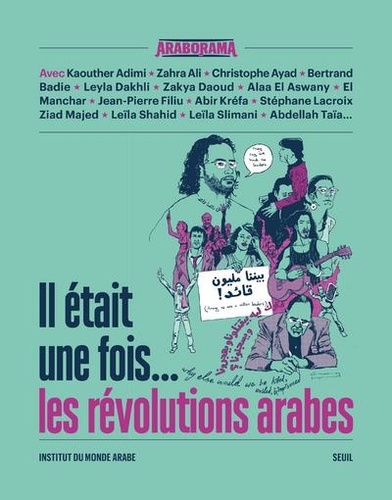

Histoire internationale

Il était une fois... les révolutions arabes

01/2021

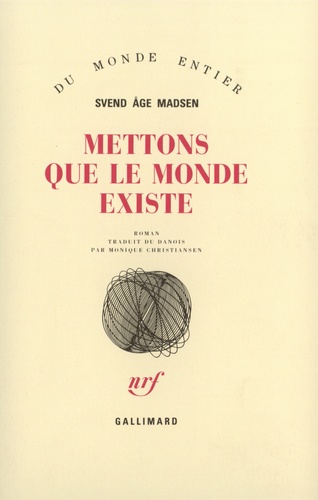

Littérature étrangère

Mettons que le monde existe

05/1991