Gérard Mannoni

Extraits

Histoire de l'Eglise

La grande histoire de la messe interdite. Réflexion sur La Messe de nos jours

02/2021

Théâtre

Rideau ! Les enfants aussi font la guerre ; Sur la plage, jour et nuit ; Alea et interprétations ; Le paradis n'est plus ce qu'il était... ; Les dédales de la nuit

11/2018

Imagerie médicale

Actualités en échographie de l'appareil locomoteur. Tome 17

01/2022

Beaux arts

Le vent se lève

06/2020

Histoire de France

Des étrangers antifascistes à Marseille (1940-1944). Hommage au consul du Mexique Gilberto Bosques

03/2014

Poésie

Souvenirs de la maison des fous

01/2023

Musicologie

Revue de musicologie Tome 107 N° 1 (2021)

04/2021

Littérature française

Végâneries

11/2020

Sociologie

L'actualité de la religion. Introduction critique aux sciences sociales des religions

05/2019

Poésie

Elégies de Duino. Les sonnets à Orphée. Et autres poèmes

01/1994

Référence

Henry Moore - Reclining Figure: Arch Leg 1969-70. Photographié par/Photographed by Laura Benedetti Klein

06/2022

Beaux arts

Argan et Chastel. L'historien de l'art, savant et politique, Textes en français et en italien

03/2014

Sciences historiques

L'oeil de l'histoire. Tome 3, Atlas ou le gai savoir inquiet

11/2011

Critique littéraire

L'atelier du roman N° 86 : Dickens : quand les romanciers méritaient le peuple

06/2016

Histoire de la philosophie

L'imposture du théologico-politique

10/2022

Ethnologie

Ecritures anthropologiques

02/2020

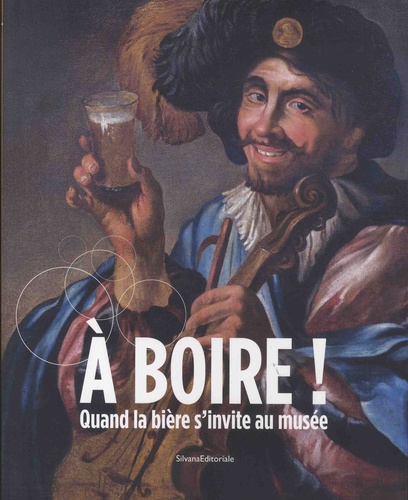

Beaux arts

A boire ! Quand la bière s'invite au musée

04/2019

Guides de France

Les tribulations du baliseur balisant. Dans les coulisses du GR738. Haute traversée de Belledonne - Isère Savoie

06/2019

Histoire d'entreprises

Bourse de Paris : 10 grands patrons, 10 grandes histoires

04/2022

Histoire de France

Jadis, d'une guerre à l'autre (1914-1936). Tome 1, 1914-1934

08/2019

Cinéma

Brigitte Lahaie. Les films de culte, avec 1 DVD

11/2016

Littérature française

La dame de Murcie

06/1961

Spécialités médicales

Actualités en échographie de l'appareil locomoteur. Tome 15

01/2019

Du XVIe au XIXe siècle

Du monde au désert, l'aspiration à la solitude au XVIIe siècle

04/2021

Ecrits sur l'art

Piero Di Cosimo ou la forêt sacrilège

05/2021

Esthétique

Nouvelle revue d'esthétique N° 32, 2023-2 : Bernard Teyssèdre

Titulaire de deux thèses publiées, l'une sur Roger de Piles et le débat du coloris, l'autre, sur l'art au Grand Siècle, il fut aussi commentateur de l'esthétique de Hegel, co-traducteur et interprète de l'iconologie panofskyenne, de Wölfflin, un moment séduit par la littérature (pour la série de récits concentrés de ? Romans-éclairs", Grasset, 1961, puis un essai-roman hors genre ? Foi de fol", Gallimard, 1969), critique d'art au ? Nouvel Obs ? et Professeur à l'Université Paris 1- Sorbonne de 1969 jusqu'à sa retraite en 1992. Quant à l'étendue et la variété remarquables de son oeuvre, on peut encore souligner sa fascination pour la vie " ? nvisible ? du précambrien autant que pour le diable ou les anges, pour ? L'Origine du monde ? de Courbet autant que pour le " ? outoir zutique ? de Rimbaud.

En outre, à l'Université Paris 1 Sorbonne, il joua un rôle institutionnel considérable : à partir des années 70, il fut l'un des principaux inspirateurs de l'installation ? 'un enseignement en arts plastiques fondé sur la pratique en interaction avec la théorie, à tous les étages de la formation, y compris la recherche. Il fut le premier à définir et à instaurer la sorte de thèse fondée sur une pratique artistique qu'on appelle aujourd'hui création-recherche (ou recherche-création).

Tout cela justifie que la ? Nouvelle Revue d'esthétique" lui consacre un dossier, à la manière de ceux naguère dédiés à Etienne Souriau, et Gérard Genette. Comme pour ces derniers, il comportera une rubrique " ? tudes ? avec des articles de recherche inédits, relatifs aux divers sujets abordés dans les livres de Bernard Teyssèdre, ainsi que des rubriques de documents, notamment biographiques et bibliographiques, et de témoignages, relatifs par exemple à son rôle historique dans le cadre universitaire. ? u1 : p>

02/2024

Droit

Code de la route commenté. Edition 2020

11/2019

Bilingues

Dictionnaire Hachette POCHE Anglais

06/2023

Revues de psychanalyse

La clinique lacanienne N° 32 : La parole

03/2021

Code de la route

Code commenté de la route. Edition 2023

11/2022