Pablo Mira

Extraits

Pléiades

Contes et nouvelles

04/1976

Littérature étrangère

Mémoires de Maria Brown

10/2013

Critique littéraire

Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Tome 2, Le citoyen d'Amérique 1775-1784

02/2003

Littérature française

La Maison Tellier. une nouvelle de Maupassant

11/2022

Romans historiques

Cycle Richard de Clairbois Tome 3 : L'incroyable rencontre

04/2010

Economie

À Armes égales, citoyens ? La stratégie du looser !

05/2015

Templiers

Les Templiers Les mystères de 1312 à aujourd'hui - La part spirituelle templière à l'épreuve du temp

Poésie

Le Printemps et le reste

06/2021

Lecture 6-9 ans

La scène aux ados. Tome 3

11/2019

Littérature française

Fresque et Mosaïque

08/2021

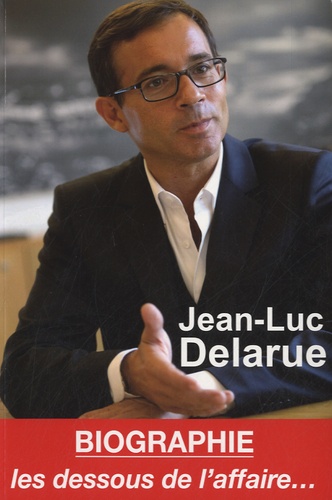

Cinéma

Jean-Luc Delarue. Révélations : les dessous de l'affaire...

12/2012

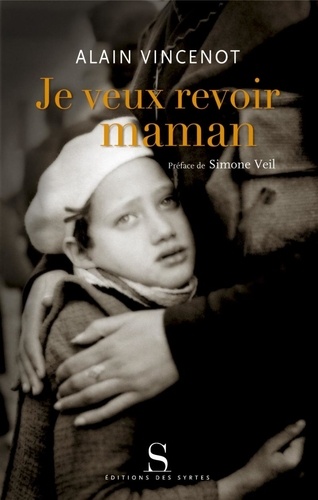

Histoire de France

Je veux revoir maman

01/2005

Mer

Golden Globe. Une épopée solitaire autour du monde

03/2018

Critique littéraire

Le courage N° 4/2018 : Minorités supérieures ?

04/2018

Critique littéraire

Correspondance. 1944-1968

12/2004

Littérature française

Contes et récits des peuples moïs et annamites

05/2015

Sociologie

Communications N° 101 : Le temps qu'il fait

11/2017

Actualité politique internatio

La Russie en guerre dans la crise de l'ordre

01/2023

Esotérisme

Secrets & Vertus des 150 Psaumes. Secrets & Vertus des 150 Psaumes

02/2023

Littérature française

Maquillée. Essai sur le monde et ses fards

09/2021

Revues de psychanalyse

Essaim N° 52 : L'invention de l'objet a à l'épreuve de sa réinvention

04/2024

Littérature française

La Souterraine

05/2023

Littérature étrangère

Manège

09/2012

Livres 3 ans et +

Les Fables de La Fontaine. Avec 1 CD audio

Sciences historiques

Sire, de grâce, une Particule Tome C

03/2002

Essais

Oeuvres complètes. Tome 6 (1986-1990)

05/2021

Amériques

Great Escapes North America. The Hotel Book, Edition 2021, Edition français-anglais-allemand

08/2021

Philosophie

To metron. Sur la notion de mesure dans la philosophie d'Aristote

08/2020

Economie

Traité d'économie pure. 3e édition

05/1994

Sciences politiques

Maurice Barrès et le nationalisme français. Edition 2000

09/2000