Atemporelle

Extraits

Philosophie

La raison des choses. Essai sur la philosophie de Wang Fuzhi (1619-1692)

03/2005

Sociologie

Nos apocalypses. Ce qui nous lie quand le mal nous frappe

09/2022

Psychologie de l'adolescent

Ados en quête de sens. D'hier à demain

03/2023

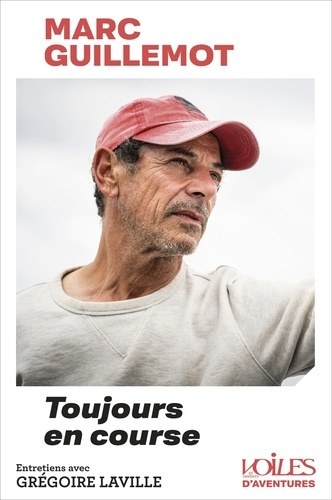

Voile

Marc GUILLEMOT. Toujours en course. Toujours en course

10/2022

Beaux arts

Before Time Began. Aux origines de l'art aborigène contemporain

06/2019

Critique littéraire

L'écriture cinématographique dans les oeuvres de deux romanciers postmodernes. Jasper Fforde, William Boyd

04/2019

Etudes historiques

Civilisations antediluviennes—t10

09/2021

Psychologie, psychanalyse

L'amour du père. Un modèle lacanien

10/2013

Beaux arts

Des saintes reliques à l'art moderne. Venise-Chicago (XIIIe-XXe siècle)

09/2003

Beaux arts

Les temps de la conception

03/2019

Empire colonial

Pennequin, le "sorcier de la pacification". Madagascar-Indochine (1849-1916)

03/2021

Ouvrages généraux et thématiqu

Le pouvoir des listes au Moyen-Age. Listes, temps, espace

04/2023

Ouvrages généraux

Quand l'histoire de France nous est contée. De la dynastie mérovingienne à la Ve République

05/2021

Poésie

Connaissance du temps. Poèmes

11/2005

Musicologie

Mouvement. Cinétisme et modèles dynamiques dans la musique et les arts visuels

12/2021

Mondes fantastiques

Les monstres Tome 2 : Jamais un héros...

09/2023

Science-fiction

Saga Gandorr Tome 5 : Gandorr et le Symptôme Malypse

09/2020

Histoire ancienne

Rencontre autour de nos aïeux. La mort de plus en plus proche

05/2019

Sciences historiques

La dernière catastrophe. L'histoire, le présent, le contemporain

11/2012

Communication - Médias

Temporalités numériques. Tome 1, La dynamique des technologies de l'information et de la communication (XIXe-XXe siècles)

02/2022

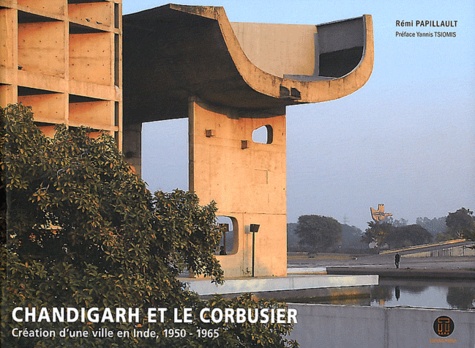

Beaux arts

Chandigarh et Le Corbusier. Création d'une ville en Inde 1950-1965

12/2011

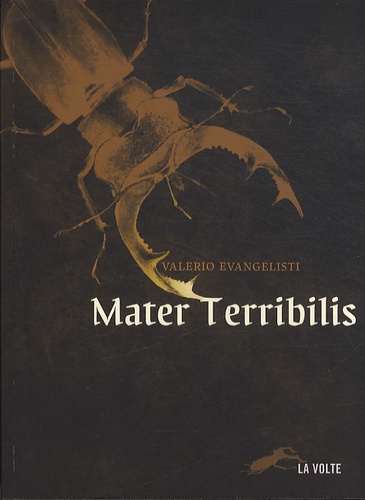

Science-fiction

Nicolas Eymerich, inquisiteur : Mater Terribilis

03/2013

Arbitrage

Les Cahiers de l'Arbitrage N° 4/2022

02/2023

Littérature scandinave

Le volume du temps Tome 1

03/2024

Psychologie, psychanalyse

Le réel de l'amour. Trois modèles lacaniens

10/2011

Littérature érotique et sentim

Les Louves de Rome - Tome 1. La beauté de Tiberius

06/2020

Thèmes photo

Cathy Alvarez - Trou[v ées

11/2022

Littérature française

Carnets inédits. Histoire, politique, littérature

03/2021

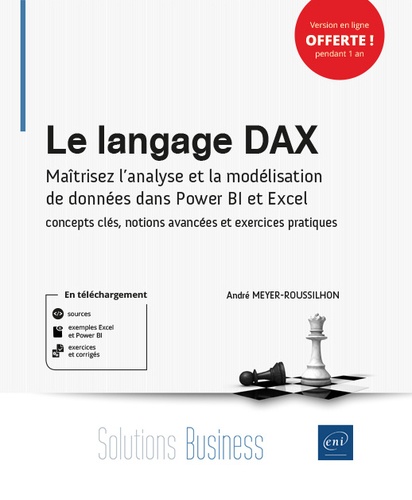

Langages informatiques

Le langage DAX. Maîtrisez l’analyse et la modélisation de données dans Power BI et Excel : concepts clés, notions avancées et exercices pratiques

04/2021

Cerveau et psychologie

Dessine-moi une conscience. Vers une approche scientifique des mécanismes de l'esprit

06/2023