Roland Coutanceau, Joanna Smith

Extraits

Critique littéraire

Europe N° 1080, avril 2019 : Jean Starobinski, Jean-Pierre Richard

04/2019

Monographies

Musée Tomi Ungerer

09/2022

Art contemporain

Monuments de silence. Réappropriations mémorielles dans l’art contemporain

03/2023

Policiers

SUSPENS. Tome 1

10/1984

Humour

Et maintenant le professeur Choron nous parle d'amour. Entretiens et divagations diverses avec Jean-Christophe Florentin

11/2020

Littérature française

Des hommes passerent...

Ce premier roman est rédigé sous les auspices de Jaurès, Romain Rolland et Séverine, dédié à cette dernière, qui disait qu' "il faut toujours dire la vériité" . Il reçoit le prix Séverine en 1930, créé pour couronner un ouvrage utile à la paix, écrit par une femme. Le jury récompense un texte témoignant pour les femmes, au nom des femmes, pour mieux condamner l'absurdité d'une guerre qui ébranle toutes les existences. Ancrée dans l'univers rural, cette chronique d'un village déserté par les hommes partis au front forme le théâtre des souffrances féminines, soulagées tardivement pour le travail de la terre par l'envoi en renfort de prisonniers allemands, puis russes. Dans le quotidien des paysannes, de leurs renoncements, des rencontres - "ces hommes étaient des Allemands. Eh bien... et après ? " , - le bon sens des femmes atteint l'universalité de la condition humaine et la vie simple. S'exprime ici l'immensité d'un traumatisme qui n'épargne pas les femmes restées seules, dépouillé de toute idéologie. "Des Hommes passèrent... est l'histoire vraie d'un village de France à travers la guerre, un village soulevé d'abord, comme les autres, de patriotisme et de haine, et qui apprend lentement, par la douleur, la nécessité du pain, en écoutant la grande voix sourde de la terre, qui apprend la fraternité des hommes à travers les frontières. Pas de littérature, de lyrisme facile, d'apostrophes. Seulement des faits. Et par la seule accumulation des faits, c'est comme une grande plainte monotone qui monte, qui grandit, qui s'élève, qui remplit tout, avec tout ce qu'on sent derrière, - la pitié, la colère, l'indignation, la révolte, la pitié surtout, la pitié". Simone Téry, Les Nouvelles littéraires.

03/2023

Histoire des idées politiques

Maurice Barrès. Un destin solitaire

10/2023

Histoire internationale

Elisabeth de Belgique. Ou la naissance d'une reine

01/1987

Littérature étrangère

Nous ne voulons pas mourir

03/2019

Critique littéraire

Lettres d'Amérique. 1940-1942

05/2019

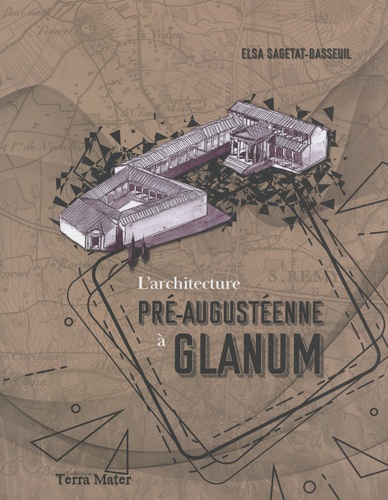

Archéologie

L'architecture pré-augustéenne à Glanum

02/2024

Poésie

Chansons d'Arménie. Edition bilingue français-arménien

04/2024

Littérature Allemande

Le Monde d'hier. Souvenirs d'un Européen

01/2023

12 ans et +

Les faucons de Raverra Tome 1 : La sorcière captive

06/2019

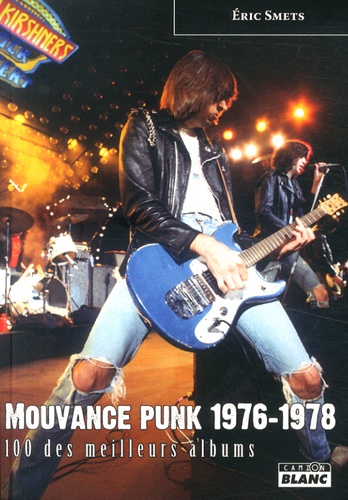

Musique, danse

Mouvance punk 1976-1978. 100 des meilleurs albums

09/2014

Edition

Histoire et Civilisation du Livre N° 19 : Les livres ont-ils un genre ? (XVIe-XXe siècles)

09/2023

Monographies

Mike Kelley. Ghost and Spirit

10/2023

Sports de balle

Nadal, Federer, Djokovic. 21 matches pour entrer dans la tête de ces champions et booster votre mental

04/2023

Philosophie

Oeuvres complètes. Tome 8, Encyclopédie 4 (Lettres M-Z), Lettre sur le commerce dela librairie

01/1976

Critique

Oeuvres de chair. Figures du discours érotique

08/2021

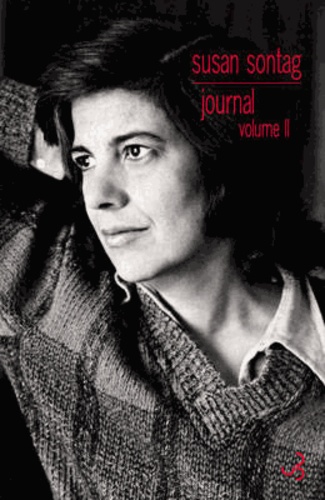

Littérature étrangère

Journal. Tome 2, 1964-1980, La conscience attelée à la chair

05/2013

Musique, danse

Oeuvres complètes. Tome 19, Musique

04/1983

Philosophie

Oeuvres complètes. Tome 17, Le rêve de d'Alembert

07/1987

Philosophie

Oeuvres complètes. Tome 15, Le Pour et le contre ou Lettres sur la postérité

10/1986

Philosophie

Oeuvres complètes. Tome 7, Encyclopédie III (lettres D-L)

10/1976

Philosophie

Oeuvres complètes. Tome 6, Encyclopédie II (lettres B-C)

07/1976

Littérature française

Oeuvres complètes. Tome 12, Le Neveu de Rameau

04/1989

Philosophie

Oeuvres complètes. Tome 14, Salon de 1765 ; Essais sur la peinture

10/1984

Littérature française

Oeuvres complètes. Tome 3, Les Bijoux indiscrets

10/1978

Philosophie

Oeuvres complètes. Tome 4, Le nouveau Socrate

10/1978